《天宝》导演刘劲访谈:历史传承与信仰的力量

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 雪山下的红色传奇:一个藏族扎巴如何成为红军战士

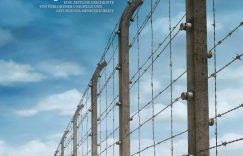

当镜头扫过海拔4500米的雪山垭口,一支衣衫褴褛的队伍正在暴风雪中艰难前行。队伍里有个藏族青年格外显眼——他时而用藏语帮战友向牧民问路,时而弯腰搀扶跌倒的伤员。这个叫桑吉悦希的年轻人不会想到,自己的人生会在这场跋涉中彻底改变。电影《天宝》讲述的正是这个从寺庙小扎巴成长为红军战士的真实故事。

1935年春天,红四方面军路过四川甘孜时,寺庙里那个每天背诵经文的年轻扎巴第一次听说”红军为穷人打天下”的说法。导演刘劲用细腻的镜头展现了这个瞬间:桑吉悦希躲在转经筒后偷看红军宣传队演出,当听到”打土豪分田地”的藏语宣讲时,他手中的经筒突然停住了。这个停顿被特写镜头放大,成为信仰转变的第一个信号弹。

影片最动人的段落是桑吉悦希的”命名仪式”。在延安窑洞前,毛主席问他:”听说你在寺庙时叫桑吉悦希?现在革命需要,给你取个汉名好不好?”随着毛笔在宣纸上写下”天宝”二字,画外音响起毛主席的解释:”取自物华天宝,你们藏族同胞就是中华大地的珍宝。”这个场景里,藏族演员准确捕捉到了人物既惶恐又自豪的复杂表情——他反复抚摸着自己的新名字,仿佛在确认这个全新的身份。

三过草地的戏份堪称全片最震撼的视觉呈现。剧组真的在若尔盖湿地实拍了两个月,演员们每天要在齐膝的冰水里浸泡数小时。有场戏是天宝为救陷入沼泽的小战士,自己差点被淤泥吞没。镜头推近时,能清晰看见演员冻得发紫的嘴唇和结冰的睫毛。这种真实感让观众直观体会到,当年那个20岁的藏族青年是如何在极端环境中完成信仰淬炼的。

影片对宗教与革命信仰的辩证处理颇具深意。有个细节令人难忘:当战友质疑天宝”既信佛又信共产主义”时,他指着远处雪山说:”佛祖教我们忍受苦难,共产党教我们改变苦难。就像转山,光念经不行,还得自己迈开腿走。”这个比喻生动诠释了他对两种信仰的理解——不是非此即彼的取代,而是精神层面的升华。

在海拔4500米的拍摄现场,饰演老年天宝的演员曾因严重高原反应昏迷。醒来后他坚持继续拍摄,说”当年红军可没氧气瓶”。这种近乎执拗的创作态度,某种程度上复刻了天宝本人的性格。影片结尾处,白发苍苍的天宝回到当年出家的寺庙,站在曾经诵读经文的廊下轻声说:”我这一生,从为来世修行,变成为今生奋斗,值了。”镜头缓缓推向他胸前的党徽,与殿内佛像形成奇妙的和声。

当片尾字幕升起时,银幕上滚动着真实历史影像:年轻的天宝在西藏民主改革中帮农奴焚烧卖身契,老年天宝在四川民族学院给学生讲党课。这些画面与电影情节交织,提醒着我们:这个关于选择与坚守的故事,不仅属于过去,也照耀着当下每个面临人生抉择的年轻人。就像天宝对青年们说的那句话:”信仰不是挂在嘴边的六字真言,是刻在心里的行动指南。”