佟丽娅携手 揭秘中国女性电影《万紫千红》的辉煌

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

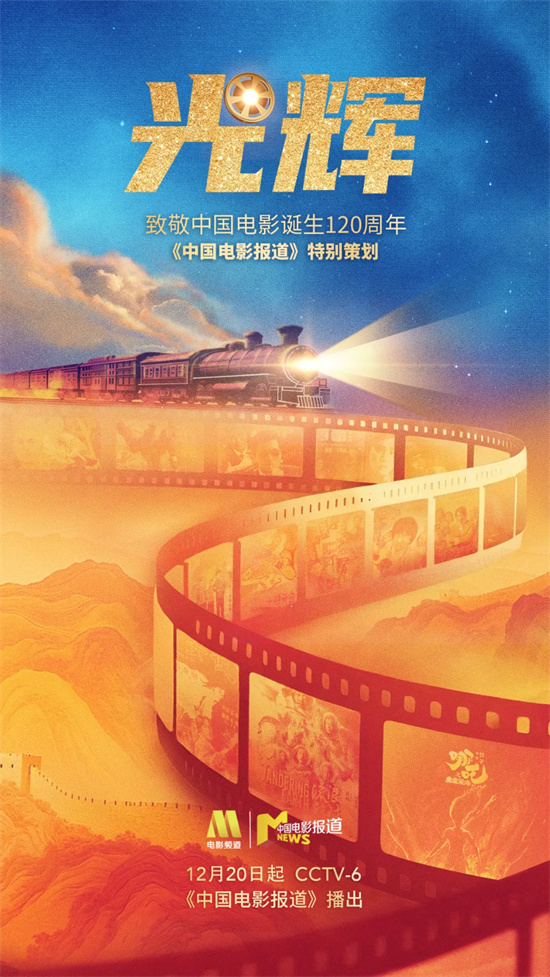

# 《光辉》中的女性叙事:一部中国电影的“她”史诗

在CCTV-6电影频道推出的《光辉——致敬中国电影诞生120周年系列节目》中,佟丽娅引领的这期特别节目,表面上梳理了中国女性电影的发展脉络,实则揭示了一个更为深刻的命题:中国电影的百年历程,本质上是一部关于女性从“缺席”到“在场”,从“被讲述”到“自我言说”的视觉政治史。

## 银幕的性别政治:从“婢女”到“名旦”的符号突破

1913年《庄子试妻》中严姗姗的登场,远不止是技术层面的突破。在中国电影诞生初期的八年“女性真空期”背后,是传统社会性别秩序在视觉媒介上的延续。银幕作为公共凝视的空间,最初被视为不适宜女性出现的场域。严姗姗饰演的“婢女”角色具有双重象征意义:既是女性首次闯入男性主导的叙事空间,又暗示着这种闯入最初只能以边缘身份实现。

民国时期“四大名旦”的评选,标志着女性从“演员”到“明星”的转变。这一转变的商业逻辑背后,隐藏着女性形象消费化的开端。阮玲玉的“哀愁美学”之所以成为时代符号,恰恰因为它契合了动荡年代对女性命运的想象性投射——女性成为时代创伤的视觉载体。而周璇等“影歌双栖”明星的出现,则预示着女性开始掌握多元的表达媒介,尽管这种表达仍受制于市场与观众的期待。

## 国家叙事中的女性解放:从“被解放”到“解放者”

新中国成立后的女性银幕形象转变,必须放在《婚姻法》颁布与社会主义性别平等的政治议程中理解。谢晋的“女性三部曲”提供了一个绝佳的分析样本:《女篮5号》中的体育女性、《红色娘子军》中的革命女性、《舞台姐妹》中的艺术女性,共同构建了“新中国女性”的三重维度——身体的解放、政治的觉醒、艺术的自主。

然而,这种解放叙事中存在着微妙的张力:女性既是国家解放的受益者,又是国家建设的参与者;既被赋予前所未有的主体性,又需将这种主体性纳入集体主义的框架。银幕上的女性职业多元化,实际上是国家现代化进程中劳动力需求的视觉反映。

## 第五代导演的女性寓言:欲望、压抑与反抗的美学

张艺谋电影中的女性形象构成了一个独特的阐释系统。从《红高粱》中九儿的野性生命力,到《满城尽带黄金甲》中王后的绝望反抗,这些女性角色形成了一个连续的叙事:她们拥有强烈的个人欲望,却总是遭遇结构性压制;她们的悲剧性结局,成为对封建残余与现代性矛盾的双重批判。

值得注意的是,张艺谋的女性叙事常通过巩俐这一特定身体实现,创造了“导演-女演员-角色”的三重编码系统。这种编码既强化了女性作为反抗符号的力度,又可能将女性经验抽象为美学象征,削弱了其历史具体性。

## 女性导演的视角革命:从“例外”到“自觉”

从谢采贞到王苹,再到新世纪的女导演群体,中国女性导演的历史是一部从“例外存在”到“自觉创作”的演变史。王苹的《柳堡的故事》之所以重要,在于它成功地将革命叙事与个人情感、女性柔情与军人英气进行了有机融合,打破了当时主流叙事中公共与私人领域的严格分野。

新世纪女性导演的崛起,则与全球女性主义浪潮和中国社会结构变迁密切相关。她们的作品不再仅仅“关于女性”,而是“从女性视角出发”重新诠释世界。这种视角转换具有认识论意义:它挑战了传统电影叙事中男性作为普遍视角、女性作为特殊经验的二元结构。

## 结论:作为方法论的“女性电影史”

影评结尾的论断“中国电影史在很大程度上就是一部关于中国女性的电影史”,点明了女性不仅是电影的表现对象,更是理解中国电影发展逻辑的关键维度。女性在银幕上的形象变迁,实际上是中国社会现代化进程的视觉温度计:测量着传统与现代的张力、个人与集体的博弈、身体与政治的互动。

《光辉》节目通过佟丽娅的视角呈现这段历史,本身就是一个意味深长的选择:作为当代具有代表性的女演员,她既是这段历史的继承者,也是其未来的塑造者之一。节目没有停留在简单的线性赞颂,而是通过早期禁锢的揭示、民国明星的矛盾、社会主义解放的复杂性、第五代寓言的双重性以及女性导演的视角革命,呈现了一幅充满张力与辩证的女性电影图谱。

中国电影的未来光辉,或许正取决于它能否继续深化这种性别视角的自觉,让银幕不仅反映女性的历史,更成为女性创造历史的场域。在这个意义上,致敬中国电影120周年,本质上也是致敬中国女性在视觉叙事中不懈争取主体性的120年。