《生还》:阅兵后,重温浴血奋战的年代

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

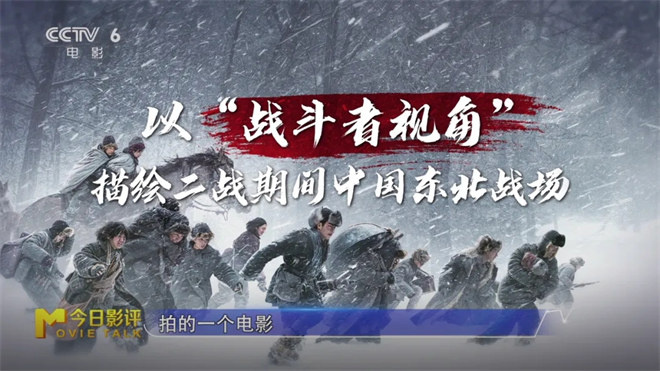

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利八十周年的历史节点上,一部聚焦于东北抗日联军英勇事迹的影片以其独特的视角和沉郁的纪实风格进入公众视野。这部影片选择了一个与以往战争叙事不同的切入点,它不侧重于描绘已知的牺牲与悲壮,而是将镜头对准了“生还”这一更为复杂而深刻的历史维度。影片讲述了在极端恶劣的环境中,抗联将士如何坚持战斗并最终幸存的故事,其核心在于强调革命火种得以延续的坚韧与不易。

影片的历史背景横跨了从一九三一年抗战第一枪到一九四五年最终胜利的漫长岁月。东北抗联以三万余人对抗数十万日伪军的残酷史实,在影片中得到了具象化的呈现。最终仅七百余人幸存的数据,不仅是一个冰冷的历史数字,更是影片叙事张力的来源。影片的焦点集中于抗联后期在日伪军严酷围剿、叛徒出卖以及物资极度匮乏状态下的生存与战斗细节。诸如煮鞋、剥树皮充饥这样的情节,并非艺术夸张,而是对历史真实的还原,它们以最直接的方式揭示了当时生存条件的极端恶劣。

叙事上,影片通过一位十四岁女战士李童的视角展开,其人物原型是十二岁便入伍的抗联最年轻女战士李敏。这一视角的选择,使得宏大的历史叙事拥有了一个具体而微的情感载体。通过这位少女战士的眼睛,观众得以窥见整个抗联群体所承受的艰苦及其所展现的顽强。她的存在,如同在冰封雪原中摇曳的一星火苗,既脆弱又无比坚韧,象征着生命与信念在绝境中的坚持。

在风格与手法上,导演高群书虽然是首次执导战争片,却展现出对写实镜头语言的成熟驾驭。他摒弃了战争片中常见的华丽场面与戏剧化冲突,转而追求一种近乎粗粝的真实感。影片的镜头冷静地捕捉着战场的残酷细节,从抗联战士手中简陋的武器,到近距离搏杀的惨烈,都力求还原历史的原貌。这种纪实风格,并非为了渲染暴力,而是为了最大限度地逼近历史的真实,让观众感受到那份超越时空的沉重。

影片尤为注重营造“沉浸式”的观影体验。东北林海雪原的极寒环境,在镜头下不仅仅是故事的背景,更是几乎可以触摸的物理存在。战士们冻僵后用雪搓手的细节,冰天雪地中行军的艰难,以及无时无刻不在侵袭的恐惧与饥饿感,都被刻画得入木三分。这种对感官体验的着重描绘,旨在让观众身临其境地体会抗联将士当年所承受的生理与心理极限,从而更深刻地理解其精神力量的源泉——那是在肉体濒临崩溃时,依然支撑着他们战斗下去的不屈意志。

导演高群书此前曾以《东京审判》、《风声》等作品,展现了其处理抗战题材的多样视角。前者聚焦于战后的历史审判,后者深耕于波谲云诡的敌后谍战。而《生还》则标志着他创作路径的一次显著转向,首次直面抗日战争的正面战场,深入类型战争片的领域。这一转变,不仅拓宽了其个人创作的疆域,也为抗战题材影视作品提供了新的叙事可能。影片的独特之处在于,它并未将大量的篇幅用于渲染日寇的暴行,而是将所有的光影都聚焦于抗联将士自身。他们的鲜血、生命、以及在绝境中迸发的人性光辉,成为了传递不屈精神的主体。这种叙事策略,使得颂扬的对象始终是那些为民族存续而战的英雄本身。

影片选择在九月三日,即中国人民抗日战争胜利纪念日上映,与同期举行的抗战胜利八十周年纪念阅兵形成了时间与意义上的双重呼应。片方提出的“看完阅兵看《生还》”的宣传语,巧妙地构建了一条从现实荣光回溯历史艰辛的情感路径。当观众在阅兵式上感受到国力的强盛与军威的雄壮之后,再步入影院去体验那段物资匮乏、牺牲惨重却意志如钢的岁月,便能更深刻地理解今日的和平与强大是何等的来之不易。这种跨越时空的对照,旨在唤起观众对历史的珍视与对先辈的敬意。

在抗战胜利八十周年的特殊时刻,这部影片的意义超越了单纯的艺术欣赏。它是一次对历史的深沉回望与庄严致敬。影片所展现的,不仅仅是东北抗联一段可歌可泣的战斗史,更是中华民族在危亡之际,其血脉如何于至暗时刻中艰难赓续、生生不息的缩影。那些最终得以生还的战士,他们带回后方的,不仅是生命的延续,更是抵抗的火种与民族的希望。通过真实而克制地还原历史的残酷,影片试图让当代观众在震撼与感动之余,铭记那段用生命和鲜血铸就的历史,并从中汲取前行力量。