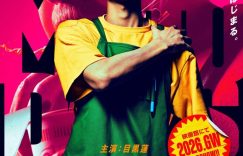

易中天编剧力作《三国的星空》:曹操角色预告曝光

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

一部名为《三国的星空第一部》的动画电影将于十月一日登陆院线。这部作品在基础设定上便透露出其不凡的野心:它并非对那段波澜壮阔历史的泛泛重演,而是将镜头精准聚焦于汉末群雄中极具争议性与魅力的核心人物——曹操,并截取了他生命中最为关键的十年,即从荥阳汴水之战的挫败,到奠定北方霸业的官渡之战的辉煌胜利。更引人注目的是,其编剧与监制由以《品三国》闻名的学者易中天先生担纲,导演则由于孟、袁原联合执掌,这预示着影片将不仅仅是一场视觉奇观,更是一次深度的历史人格剖析。

影片叙事起点,设定在曹操三十五岁上下的年华。此时的东汉帝国,早已在黄巾动荡与权臣跋扈中风雨飘摇。影片开篇的荥阳汴水之战,是曹操人生中一次惨痛的失利。他彼时心怀汉室,意图以一己之力追击西逃的董卓,却遭遇伏击,几乎全军覆没。这一事件,在传统叙事中或许仅是一笔带过的挫折,但在此处,它被赋予了更深层的意义——这不仅是军事上的失败,更是一个理想主义者在残酷现实面前的第一次深刻幻灭。影片由此切入,旨在捕捉一个灵魂在理想与现实的巨大裂隙中,如何痛苦地挣扎、反思,并最终完成其内在逻辑的自洽与蜕变。

易中天先生以其独特的史学视角介入创作,其核心意图在于打破千百年来固化于曹操面容上的那层“白脸”油彩。影片所力图呈现的,绝非一个简单的乱世奸雄符号,而是一个充盈着矛盾、信念、挣扎与决断的复杂个体。他会毫不留情地展现出外界加之于曹操的种种负面评价:那“挟天子以令诸侯”的权臣形象,那用计狠辣、多疑善谋的世故枭雄面目。然而,镜头更愿意深入他的内心密室,去探寻这些外在行为的内在驱动力。影片试图回答这样一个问题:在君主猜忌、昔日挚友纷纷背离(如早期曾与他共同举兵,后却分道扬镳的张邈等人)、周遭尽是虚伪与背叛的境遇下,究竟是什么支撑着曹操一次次从失败中站起,最终横扫北方?

答案,或许就在于影片着力刻画的核心主题:曹操所秉持的“正道”与“天命在我”的信念。在影片的诠释中,曹操的“奉天子以讨不臣”,并非后世所简单批判的政治权谋,而是他在那个价值崩坏、纲纪沦丧的时代,为重建秩序所寻找到的、并真心信奉的行动准则。他将汉献帝迎至许都,在某种程度上确实获得了政治上的主动权,但在他自身的认知体系里,这更是一种“尊王”的具体实践,是结束乱局、讨伐真正割据者的正义旗帜。他的诸多被世人视为“酷虐变诈”的行为,在此视角下,被解读为在特定历史险境中,为实现其认定的更高目标而不得不采取的非常手段。

这种内在信念的顶峰,便是“天命在我”的强烈自我意识。这并非一种虚妄的迷信,而是一种源于对自身能力、时局洞察的极度自信,是一种“舍我其谁”的历史担当感。当周遭的世界充满噪音与质疑,这种近乎偏执的信念,成为了他最为坚固的精神铠甲,驱动着他无视毁誉,一往无前。影片正是要通过这种内在视角的叙事,让观众理解,曹操的蜕变,并非一个忠臣简单的“黑化”过程,而是一个理想主义者面对破碎山河,其理想在现实中不断被锻造、被异化,最终以一种更为务实、也更为强悍的方式得以贯彻的复杂历程。

从荥阳汴水的狼狈,到官渡战场的雄姿,这十年是曹操从一名怀揣忠君报国梦想的青年将领,蜕变为一个成熟、冷酷、深谋远虑的政治家与军事统帅的关键时期。影片《三国的星空第一部》选择以动画这一极具表现力和想象空间的形式,来承载如此厚重且充满内心戏的历史题材,无疑是一次大胆的尝试。动画语言在刻画人物内心世界、渲染历史氛围、表现战争宏大场面等方面,拥有真人实拍电影难以比拟的优势。它能够更自由地运用色彩、光影与意象,来外化曹操那波澜起伏的内心世界,无论是汴水战后的颓唐与反思,还是官渡决战前的凝重与决绝。

在国庆档期,这样一部作品的出现,为观众提供了别于常规娱乐大片的另一种选择。它邀请人们暂时抛开非黑即白的传统道德评判,潜入一个复杂历史人物的精神世界,去感受那份在时代洪流中试图把握自身命运,并坚信自身道路正确的强大意志力。这不仅仅是一部关于曹操的电影,更是一部关于抉择、关于信念、关于个人如何在历史的巨大张力中自处与行动的沉思录。当星空映照下,那个孤独而坚定的身影在乱世的棋局上落子,观众所看到的,或许不再是教科书上一个扁平的名字,而是一个有血有肉、有理想亦有阴影,在时代的星空下试图发出自己光芒的、真实的人。