《万湖会议》:8.7晚,电影频道带你直面人性深渊

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

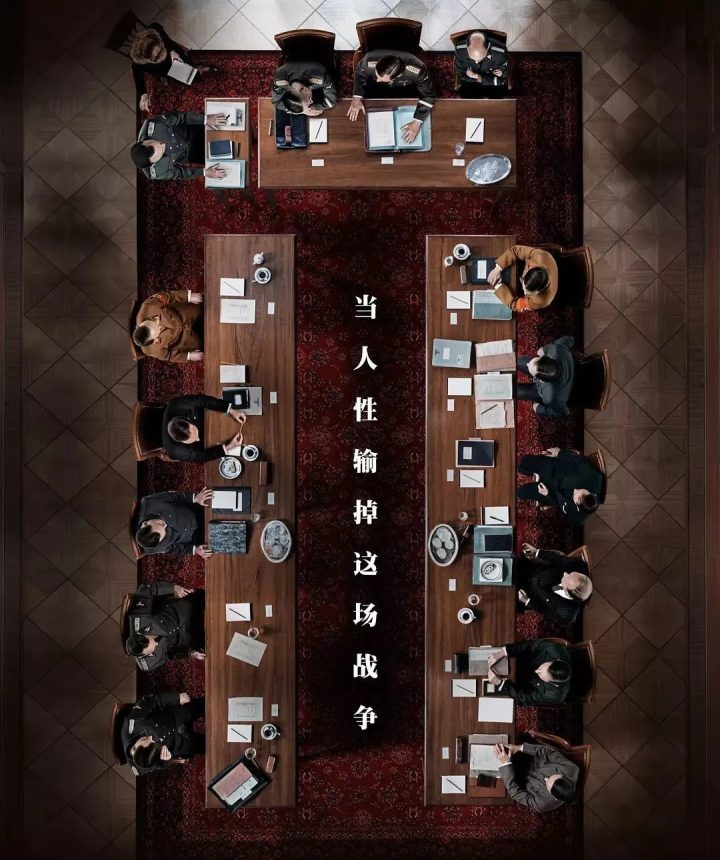

一九四二年一月二十日,十五名纳粹德国高级官员聚集在柏林西南万湖区的一栋别墅中,召开了一场历时仅九十分钟却彻底改变了人类文明进程的会议。这场会议没有枪声、没有血迹,却策划出针对欧洲一千一百万犹太人的系统性灭绝方案,最终导致约六百万人丧生。八十年后,德国导演马蒂·格什内辛以近乎冷酷的影像语言,将这场会议再次呈现在观众面前。

这部名为《万湖会议》的二零二二年电影版本,与一九八四年西德版及二零零一年好莱坞制作的《阴谋》形成了鲜明对比。不同于前两个版本对权力斗争、人物性格或戏剧张力的侧重,新版影片选择了一种极度克制、近乎档案式的呈现方式。剧本直接采用二零零七年发现的会议纪要抄本,大量使用“特殊处理”“自然减员”“疏散”等当时官员实际使用的技术性术语,刻意避免任何情感渲染或道德评判。

影片中,十五名与会者——包括内政部、外交部、司法部的国务秘书、党卫军高级军官、法律专家与人口统计学者——以近乎机械化的语调试算着屠杀所需的列车车厢数量、讨论毒气装置的使用效率、争辩混血犹太人的处理方案。演员的表演被刻意淡化,每个人物仿佛成了官僚机器中的标准化零件,用平静的语调推演着大规模屠杀的后勤细节。这种非人化的讨论过程,恰恰揭示了纳粹暴行最令人战栗的本质:邪恶并非总是张牙舞爪,它往往隐藏在公文用语、统计表格和程序正义之中。

会议中曾出现短暂的人性闪光。当副秘书长克里钦格对“不经审判处决数百万人口”提出法律质疑时,会议主持者海德里希仅以“元首意志高于一切法律”轻描淡写地带过。更有与会者以“执行人员需要酒精缓解心理压力”为由,提议开发更“高效”的灭绝方式——最终催生了毒气室的广泛应用。这种将道德困境转化为技术问题的处理方式,展现了系统性恶行如何通过官僚机制消解个人罪责感。

影片中最具震撼力的并非血腥画面,而是那些隐藏在文明外衣下的非人化语言:将屠杀称为“最终解决方案”,把毒气室杀人称为“特殊处理”,用“运输能力”“床位利用率”等术语讨论死亡工厂的运营效率。这种语言不仅遮蔽了暴行的本质,更让参与者得以在自我欺骗中完成道德脱钩。正如哲学家汉娜·阿伦特所言:“最极端的恶,是平庸之恶。”

与一九八四年版突出部门权斗、二零零一年版强调个体道德沦丧不同,二零二二年版《万湖会议》将焦点完全置于官僚机制本身的恐怖性上。暖色调的会议室、精致的瓷器、得体的西装与冰冷的技术讨论形成残酷对比,揭示出现代文明如何可能被扭曲为高效屠杀的工具。影片结尾,官员们带着会议纪要平静离去,仿佛刚结束一场普通的工作例会——这种日常感恰恰构成了最深刻的恐怖。

该片迫使观众直面一系列道德拷问:当暴行被包装成行政指令,当罪恶被消解为技术术语,个体该如何保持道德判断力?在系统性作恶的机器中,成为那个举手反对的人需要何种勇气?这些追问超越了历史语境,直指当代社会中的道德责任与人性困境。在技术理性日益主导的今天,当无人机操作员通过屏幕决定生死,当算法计算着资源分配的“最优解”,万湖会议留下的警示依然振聋发聩:文明的外衣可能包裹最野蛮的内核,而保持人性的唯一方式,是永不放弃独立思考与道德判断的能力。