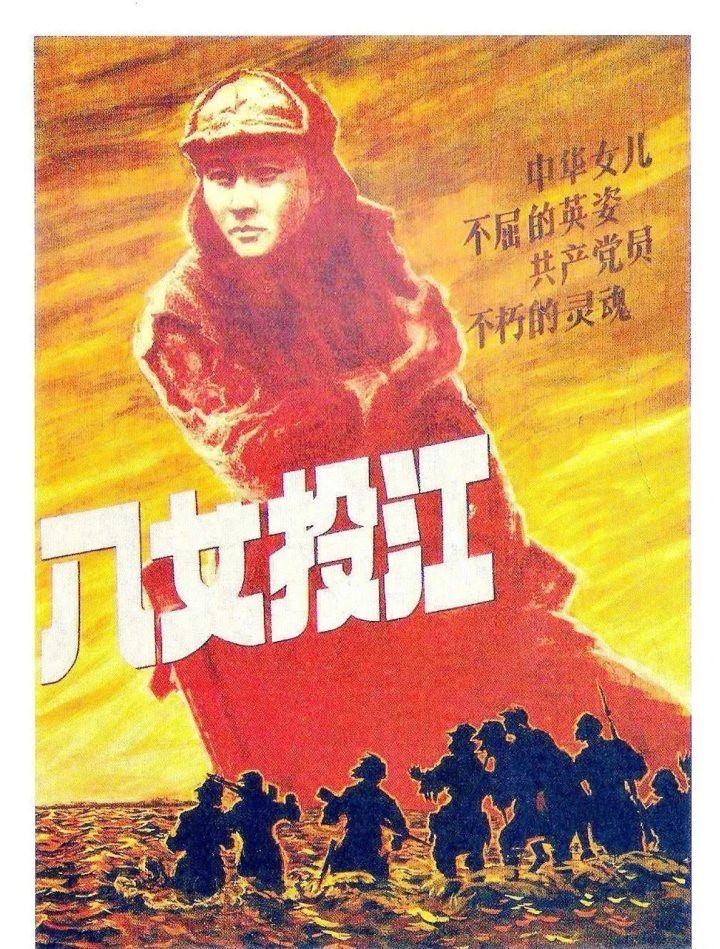

《八女投江》8.15电影频道播出:巾帼英魂永不沉没

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

在抗日战争那段波澜壮阔的历史中,无数英雄儿女用生命书写了中华民族不屈的篇章。1987年,导演杨光远以冷峻而饱含力量的镜头语言,将“八女投江”这一震撼人心的历史事件再度搬上银幕。影片以近乎纪实的风格,重现了1938年秋,以冷云为首的八位东北抗日联军女战士,在乌斯浑河畔背水一战、最终挽臂投江的壮烈场面。她们用生命捍卫了民族的尊严,成为抗战史上永不磨灭的符号。

这八位女性并非生来便是战士,她们来自不同的背景,却因共同的家国仇恨和抗日信念走到一起。冷云原是小学教师,在战火中毅然加入抗联,成为队伍的思想核心;胡秀芝亲历全家被日军残杀,满腔悲愤投身战场;杨贵珍出身童养媳,丈夫丧生于敌机轰炸后,她选择走出家庭、拿起武器;郭桂琴是炊事员,在极端恶劣的环境中默默支撑战友的温饱;黄桂清为逃避旧式婚姻投奔自由,最终在抗联中找到生命的意义;年仅十三岁的王惠民继承父亲遗志,以稚嫩的肩膀扛起保家卫国的责任;李凤善作为朝鲜族战士,展现出非凡的坚韧;而安顺福则是一位失去亲生孩子的母亲,把深沉的母爱给予了身边的每一位战友。她们的形象,跨越银幕,直抵人心,是个体命运与民族存亡紧密相连的深刻见证。

“八女投江”的故事早已深植于民族的集体记忆。早在1949年,这一题材就被凌子风、翟强执导的《中华女儿》首次呈现于大银幕。该片不仅是新中国第一部抗日题材电影,也是首部在国际电影节上获奖的中国影片,奠定了革命历史题材在中国影史中的重要地位。此后,《赵一曼》《刘胡兰》《红色娘子军》《青春之歌》等一系列作品,不断丰富和传承着中国银幕上的女性英雄叙事。这些角色不仅是历史的回响,更是一种精神的延续——她们在烽火中展现的勇气、牺牲与信念,跨越时代,持续激励着后人。

杨光远导演的《八女投江》在1987年上映,以其深沉厚重的影像质感和对历史真实的尊重,获得广泛好评。影片并不刻意渲染悲情,而是通过冷静克制的叙事和极具张力的画面,让观众直面战争的残酷与英雄的选择。这种艺术处理,使得八女投江的决绝姿态更显崇高,她们的精神力量也因此超越时空,熠熠生辉。

在和平年代的今天,重温这样的经典影片,不仅是为了缅怀历史,更是为了从先烈的事迹中汲取前行的力量。八位女战士所代表的,不仅是抗战时期的巾帼英雄,更是一种普遍的民族精神——在逆境中坚守信念,在绝境中保持气节。电影频道于特定时刻播出本片,既是一种纪念,也是一种召唤,唤起着观众对历史的敬畏和对英雄的礼赞。

她们的身影已沉入江水,但精神从未沉没。每一次重温,都是对这段历史的再确认,也是对未来的再启示。正如银幕上所传递的,她们的牺牲不是为了被悲情地铭记,而是为了后来者能更坚定地走在和平与自由的道路上。这样的作品,不仅是电影艺术的成就,更成为民族文化与集体记忆的重要载体,持续讲述着何谓勇气,何谓家国。

通过镜头,历史被赋予形态;通过故事,精神得以传承。八女投江的故事,和中国电影史上许多类似的叙事一样,构筑了中国人对抗战历史的认知框架,也映照出一个民族在危难时刻所能迸发出的最耀眼的人性光辉。这不仅是一场军事意义上的抵抗,更是一场文化意志和民族气节的胜利。而电影,作为现代最重要的大众叙事媒介,正是承载和传递这一意志的关键载体。