《东极岛》国语中字百度云盘资源在线看「BD720P/3.8G-MP4」4k超清

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

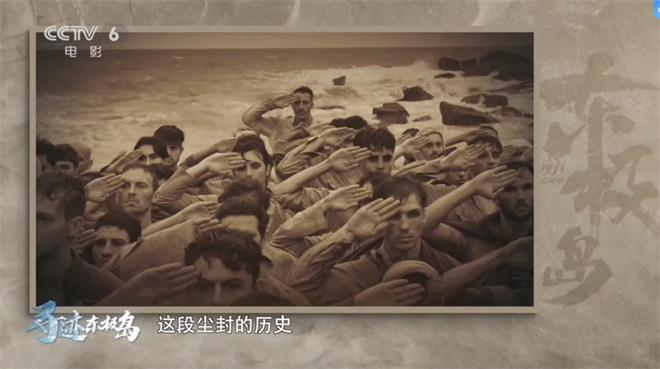

一九四二年十月二日,中国浙江省舟山东极岛附近海域,英国运输船“里斯本丸”遭日军潜艇鱼雷击中后沉没。船上载有近两千名英军战俘,大多被锁于底舱,随船沉入海中。部分侥幸逃出者挣扎于怒涛之间,命悬一线。东极岛的渔民们听到爆炸声、看到海面异样,没有丝毫犹豫,驾着小舢板冲向茫茫大海。他们不知道要救的是谁,也不知道为何会有这么多人落水,只凭着世代相传的一句老话——“海上落难人必救”,展开了一场惊心动魄的救援。

没有计划,没有指令,甚至没有任何像样的救援设备。渔民们划着自家的小船,在风浪中艰难前行。每一艘舢板都挤满了人,有的甚至因超载而不得不拒绝后续求救者。渔民胡亦芳的父亲在那天救起了八名英军士兵,直到晚年仍对无法救起更多人耿耿于怀。这种遗憾,成为那一代人共同的心灵印记。他们从自己的口粮中分出白薯,拿出家中仅有的衣物,甚至用婴儿的尿布为幸存者蔽体。女性也积极参与救援,像“赵夏阿”这样的渔家妇女,用实际行动打破了传统社会中性别分工的刻板印象。

真正的考验还在后头。日军为掩盖罪行,派出部队登岛搜捕幸存英军。三名军官被渔民藏进一个被称为“小孩洞”的潮汐洞中。那里地势险要,涨潮时洞口被海水淹没,退潮时才能露出礁石通道。渔民们每日送饭,需在潮水退去的短暂时间里穿越崎岖礁石,稍有不慎就可能被急流卷走。但他们没有退缩,用最朴素的话说:“既然救了,就一定要救到底。”日军多次搜查未果,最终只得撤离。这段藏匿过程,不仅体现了勇气,更展现出中国渔民在极端环境下的生存智慧。

这场救援发生在抗日战争最艰苦的阶段。东极岛曾遭日军多次轰炸,渔民们自己尚且生活在恐惧与贫困中。然而面对落难者,他们选择了超越国界、超越战争的人道主义。没有口号,没有宏大理念,只有“保护好人”这样最质朴的道德直觉。这种中国式的善良,融合了本能的情感冲动、因地制宜的机敏和毫无保留的分享精神,成为人类文明在黑暗时刻的一束微光。

东极岛渔民世代以海为生,深知海洋的凶险无常。他们常说“一只脚在船舱,一只脚在棺材里”,这种对命运的共同体认,形成了“海上遇难必救”的文化基因。它不是写在纸上的教条,而是融入血脉的行为准则。即便面对语言完全不通、身份不明的外国士兵,这种基因依然自然显现。

近年来,以此事件为题材的电影《东极岛》让这段历史进入公众视野。倪妮饰演的女性救援者、朱一龙和吴磊饰演的兄弟角色,都是对历史中真实人物的艺术再现。电影中送饭、藏匿、与日军周旋的情节,都源自渔民后代的真实回忆。纪念馆中保存的影像资料,如张小花老妈妈生前口述,为这段历史提供了珍贵的见证。

东极岛的礁石依然矗立,波涛依旧汹涌。它们见证了一个关于勇气、善良和人类共通价值的真实故事。在这个故事中,没有英雄主义的夸张,只有普通人在关键时刻做出的非凡选择。这种选择源于对生命最本真的敬畏,它超越政治立场、国家界限和战争对立,揭示了文明最深处的动人密码。即便在最黑暗的年代,人性的微光也从未熄灭,而正是这些微光,最终照亮了人类前行的道路。