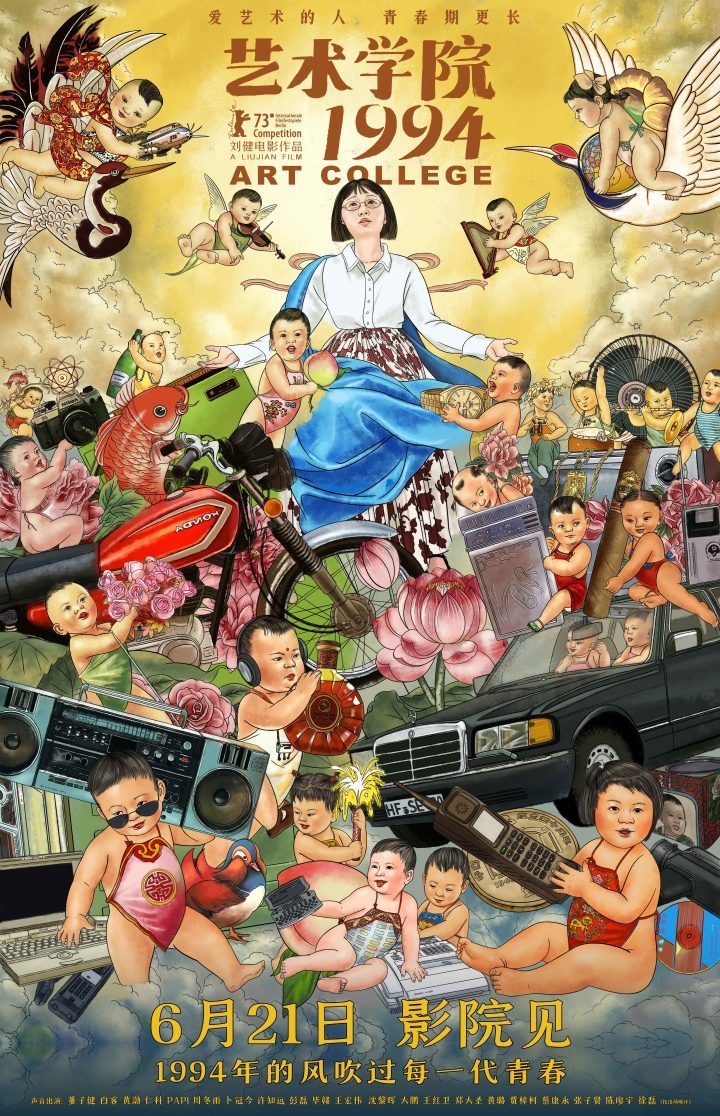

《艺术学院1994》“返校日”首映 特辑:青春艺术梦

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 那一年,我们都在艺术学院里迷茫又闪光

1994年的南方艺术学院,美术生张小军正对着画布发呆,音乐系的高红在琴房反复练习着同一段旋律,戴志飞蹲在宿舍楼顶抽烟,远处是正在施工的城市高楼。这些画面不是某部青春片的片段,而是动画电影《艺术学院1994》里那些让人心头一颤的细节。导演刘健用五年时间,一笔一画把这些90年代艺术生的日常搬上了银幕。

记得首映礼那天,北京某影院被布置成了”返校日”现场。黄渤穿着休闲西装走进来,笑着说这让他想起自己年轻时候在青岛唱歌的日子。周冬雨盯着海报上的美术生造型看了好久,说那个扎着马尾辫的女孩特别像她大学室友。贾樟柯站在角落里,看着银幕上那些骑着二八自行车穿梭在校园里的身影,突然就笑了。这些明星大腕们给电影配音时,大概也没想到最后呈现出来的效果会这么”真实”。

刘健导演的动画从来都不是给小孩子看的。你瞧电影里那些场景——宿舍墙上贴着的柯特·科本海报,画室里斑驳的颜料痕迹,食堂阿姨打菜时永远在抖的勺子,还有深夜收音机里传来的《东方时空》片头曲。最绝的是那个长镜头:镜头跟着自行车轮子转过教学楼,美术系的窗边有人在画石膏像,音乐系的窗口飘出跑调的小号声,而行政楼的红砖墙上,”团结紧张严肃活泼”的标语已经褪了色。

仁科给电影配音时正戴着牙套,这个五条人的主唱为了念清楚台词,每天含着热水练发音。他配的角色是个总爱在琴房熬夜的摇滚青年,有场戏是角色喝醉了在雨里唱歌,仁科录音时真灌了半瓶二锅头。后来他在首映式上说,那些在琴房通宵的片段让他想起二十出头在汕尾组乐队的日子,”那时候我们也不知道未来会怎样,就是觉得必须把这些音符弹出来”。

美术生张小军的故事线特别戳人。这个来自小县城的男孩,整天泡在图书馆临摹西方画册,却总被老师说”太匠气”。有场戏是他躲在厕所隔间里,把没入选毕业展的画一张张撕碎,冲水声盖过了抽泣。这个角色的配音是董子健,他说录音时好几次停下来平复情绪,因为想起自己考中戏那年,也曾经在卫生间里偷偷哭过。

电影里那些看似琐碎的对话才叫精彩。女生宿舍夜谈时有人说”我想去巴黎”,马上被室友怼”你先想想明天早饭钱在哪”;几个男生凑钱买烟,非要争论毕加索和徐悲鸿谁更厉害;老师在课堂上说”艺术不能当饭吃”,底下学生小声接”可没有艺术饭都不香”。这些台词活脱脱就是当年美院教室里的真实对白,难怪现场观众笑完又沉默。

影片最动人的段落发生在毕业展那天。空荡荡的展厅里,张小军最后看了一眼自己的作品,转身时镜头扫过每幅画右下角的签名——有的龙飞凤舞,有的工工整整,就像他们即将分道扬镳的人生。这时响起的配乐是上海复兴方案乐队做的,电子音色里混着老式录音机的底噪,恍惚间让人分不清是1994年还是2023年。

散场时听见两个观众聊天,一个说”这不就是我们美院94级的故事吗”,另一个接话”可我觉得里面那个纠结要不要回老家的音乐生,特别像我们公司去年离职的实习生”。可能这就是刘健导演说的”时代共振”——90年代的艺术生和现在的年轻人,原来都在经历相似的迷茫与坚持。

记得首映礼结束后的QA环节,有个观众问导演为什么选择动画形式来拍这段青春。刘健想了想说:”因为记忆本身就是会变形的,就像我们回忆里的校园,墙砖的颜色、同桌的脸、那天广播里放的歌,都会慢慢变成另一种样子。动画恰好能呈现这种真实又失真的质感。”这话说得真对,现在回想起来,1994年的阳光,确实比现在的要温柔一些。