《艺术学院1994》插曲:陈粒演绎青春岁月

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 当陈粒的歌声遇上黑板擦:在《艺术学院1994》里找回我们弄丢的勇气

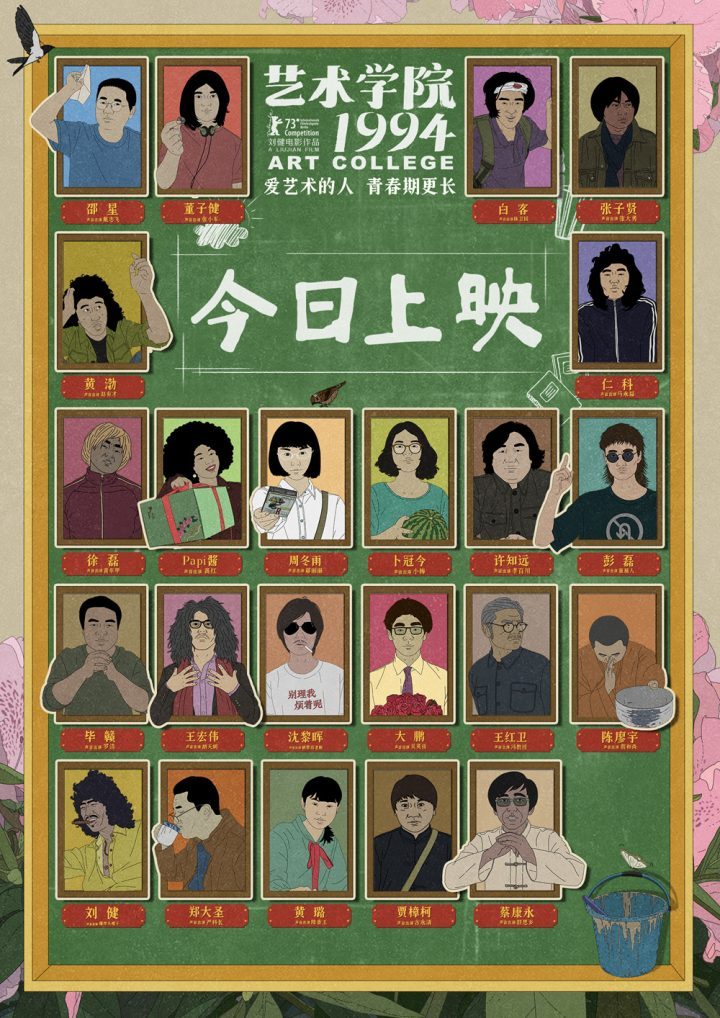

“你看过凌晨四点的画室吗?”银幕上的张小军叼着铅笔问出这句话时,我后排两个女生突然抽泣起来。这个六月,刘健导演用动画笔触撕开了我们记忆里那个泛黄的1994年,当董子健配音的美术生撞上白客声演的摇滚青年,黄渤演绎的邋遢教授在走廊哼着走调的《一无所有》,整个影厅都飘起了九十年代的灰尘味。

那些用炭笔描摹的人体素描会呼吸。电影开场十分钟的长镜头里,摄像机像只好奇的麻雀掠过美术系的石膏像仓库,沾满颜料的调色板在阳光下渗出斑斓水渍,音乐系琴房飘来的《致爱丽丝》总在副歌部分卡壳。最绝的是郝丽丽那个被颜料染成彩虹色的帆布包——我大学室友就有个一模一样的,连别在上面的毛主席像章都分毫不差。这些细节像陈粒在《奇妙能力歌》里唱的”我忘了置身濒绝孤岛,忘了眼泪不过失效药”,突然就把人拽回用随身听偷听打口带的年纪。

张小军蹲在屋顶画速写时,镜头扫过他素描本的一页:被反复修改的蒙娜丽莎嘴角旁边,密密麻麻写着”北京”、”798″和”一定要去”。这个细节让我邻座戴渔夫帽的男生突然摘下眼镜擦镜片。后来才知道,那页纸上还藏着更戳心的设计——铅笔字迹里混着两行被橡皮擦淡的”妈妈说稳定点好”。这种理想与现实的拉锯战,在电影里化作无数这样的视觉密码:郝丽丽琴盖上积灰的钢琴考级证书,摇滚青年床头贴着柯本海报却偷偷练习《献给爱丽丝》的琴谱,就连食堂大妈打菜时抖勺子的节奏都暗合着《命运交响曲》的节拍。

仁科配音的流浪歌手在雨夜天台唱”艺术就是撒泡尿照照自己”时,前排几个美院学生打扮的观众笑到拍大腿。但笑着笑着就安静了——当镜头转到歌手破洞牛仔裤里露出的冻疮,转到被他当烟灰缸用的调色盘,转到那本被雨水泡发的《西方美术史》扉页上”中央美院进修班录取通知”的字迹慢慢晕开。这哪是九十年代的艺术生困境,分明是现在每个年轻人手机备忘录里都存着的焦虑:抖音上那个画插画爆火的学姐,朋友圈晒留学照片的初中同学,还有父母转发过来的”某高校教师待遇”公众号文章。

特别想说说那个被热议的”反高潮”毕业展。当所有观众都等着看主角们如何逆袭时,电影给的却是张小军作品被雨淋花的展板,郝丽丽弹错的肖邦练习曲,摇滚青年在演出前夜弄丢的效果器。但偏偏在这些狼狈时刻,镜头捕捉到张小军用淋湿的炭笔在墙上即兴创作的涂鸦,郝丽丽把错音即兴改编成的爵士变奏,黄渤配音的教授看着这些”失败品”时眼里突然亮起的光。这让我想起首映礼上董子健说的:”青春最美的部分,可能就是那些没按剧本演的即兴时刻。”

散场时注意到一个细节:保洁阿姨在收拾3号厅时,对着银幕上滚动的演职员表发了会儿呆。她手里攥着几张被遗落的票根,背后是观众们随手写下的”明天就去报绘画班”、”把吉他弦换上”、”给美院的老同学发个微信”。这大概就是《艺术学院1994》最神奇的地方——它用动画这种最虚构的形式,却拍出了比纪录片还真实的生活肌理。当陈粒的歌声混着铅笔沙沙声再次响起时,我突然明白海报上那个黑板擦的设计:有些记忆看似被擦掉了,其实粉末都落在了心里最柔软的角落。