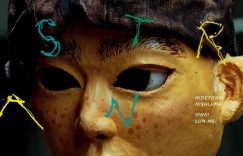

《以美之名》:从业者眼中的生命之美

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 当手术刀划开的不只是皮肤:医美剧里的欲望与救赎

乔杨医生盯着电脑屏幕上的CT影像,眉头越皱越紧。方婷的肿瘤已经侵蚀了半张脸,这个二十出头的姑娘却还在纠结术后会不会留下疤痕。隔壁诊室,周静雯正对着镜子向咨询师比划着鼻子弧度,她带来的明星照片在桌上摊开,眼角、鼻梁、下巴都用红笔画满了修改标记。这是《以美之名》开篇十分钟呈现的医美行业众生相——有人为活命不得不接受毁容风险,有人为追求完美甘愿躺上手术台。

这部剧最扎心的案例莫过于江蓉那条横贯左脸的疤痕。十五年前车祸留下的伤疤,在丈夫出轨后突然变得难以忍受。修复科医生反复解释瘢痕组织特殊,她却执意要求”恢复如初”,甚至偷偷联系私立机构要做高风险填充。镜头在手术灯与梳妆镜间切换,观众能清晰看见她每次涂抹遮瑕膏时颤抖的手指,那种被社会审美标准逼到墙角的窒息感几乎穿透屏幕。

乔杨与同事的冲突来得猝不及防。当年轻医生提议给先天小耳症患儿采用更省事的标准化方案时,这位资深修复专家突然摔了病历本:”我们是在治病不是捏泥人!”特写镜头里,他沾着碘伏的手套捏着患儿残缺的耳廓模型,3D打印的替代器官在桌上泛着冷光。这场戏把医美行业的技术伦理撕开给观众看——同样的手术刀,能重塑被火烧毁的容颜,也能把千人一面的网红脸量产。

编剧显然深谙当代人的容貌焦虑。有个细节特别妙:咨询师林妍的办公室永远摆着两面镜子,一面是专业放大镜,另一面是自带美颜功能的电子屏。当顾客在两者间反复切换比对时,那种对真实自我的抗拒与对虚幻完美的渴望,比任何台词都更具冲击力。这让人想起剧中那个反复整容的网红,最后哭着说:”我好像把自个儿弄丢了。”

龙笑医生作为协和整形外科主任,在剧集里埋了不少行业真相。比如展示病理整形手术时,镜头冷静记录下切除黑色素瘤的全过程,那些精密缝合的血管神经与商业广告里”午餐美容”的轻描淡写形成残酷对比。最震撼的是第七集,医生们为连体婴分离手术争分夺秒时,背景音里却播放着某机构”七夕特惠抽脂”的广播广告——救死扶伤与消费主义的魔幻交织,就这么赤裸裸摊在观众面前。

剧中金句不是硬塞的鸡汤。当乔杨对执意削骨的大学生说”整形整的不是脸,而是心”时,镜头扫过候诊室:有人用围巾遮住胎记,有人不断刷新手机里的修图软件,还有人对着明星海报测量眼角角度。这些沉默的镜头语言比辩论赛式的台词更有力,它让观众自己咂摸出那个问题:到底是谁在定义我们的镜子?

《以美之名》最狠的一刀是剖开了行业隐秘的认知差。当烧伤患者感谢医生”让我敢重新逛街”,镜头马上切到VIP室里的富太团购”逆龄套餐”。同样的玻尿酸,在修复科用来填充萎缩的伤疤,在美容院却成了消除法令纹的奢侈品。这种并置不煽情不批判,却让人看清医美本质上是面三棱镜——有人看见希望,有人看见欲望,还有人看见生意。

记得有个场景特别耐人寻味:实习生问乔杨为什么拒绝高薪挖角,他正给唇腭裂患儿做印模,头也不抬地说:”石膏要流动到每个缝隙才能还原真实。”这话听着像说医术,细想全是隐喻。当剧终时江蓉终于敢露出淡化的疤痕逛街,当方婷戴着义体鼻套参加毕业典礼,这些不完美的”修复品”反而成了最动人的宣言——或许真正的医美不是制造完美,而是教会我们与缺陷和解。