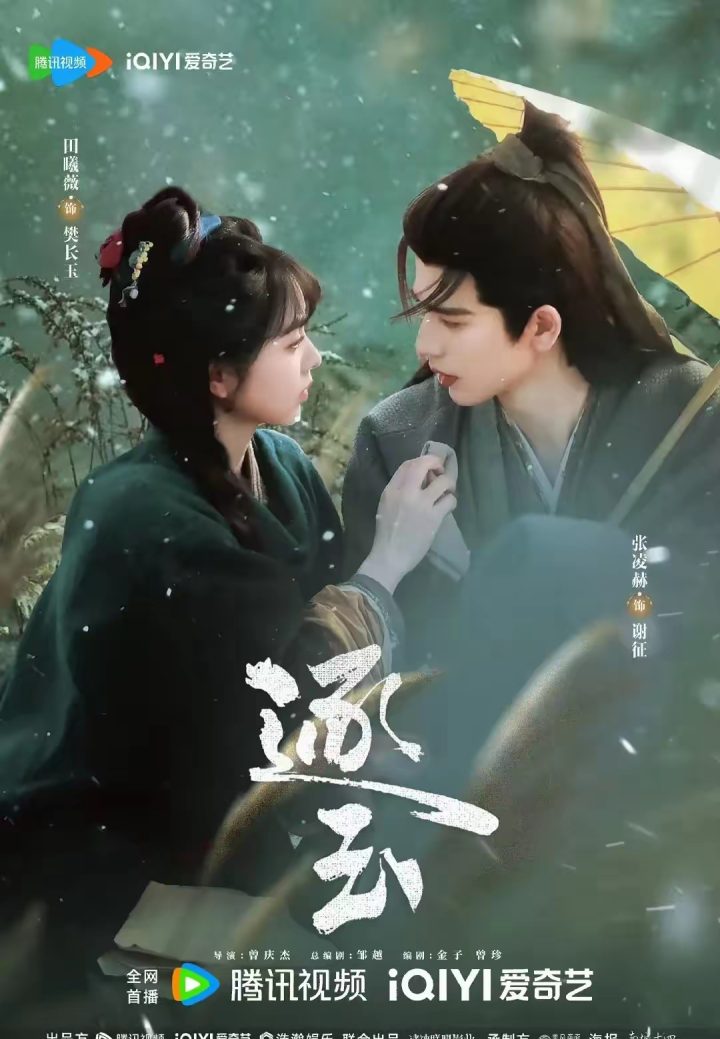

《逐玉》开播:婚后甜蜜与苦涩的交织

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

《逐玉》作为近期备受瞩目的古装剧集,在双平台同步开播前便已积累可观热度。这部由张凌赫与田曦薇首次古装合作的作品,凭借对“先婚后爱”叙事模式的全新解构,成功突破同质化创作窠臼,被市场普遍视为潜力黑马。剧中构建的“契约婚姻”主线,不仅为情感发展铺设悬念,更成为窥见时代风貌与人性复杂的独特窗口。

田曦薇诠释的樊长玉堪称全剧灵魂。这个以明代女将秦良玉为创作灵感的屠户少女,既具备徒手制敌的矫健身手,又保留着市井女儿的纯真性情。她在市井刀光与贵族礼仪的双重世界里自如穿梭,刚毅果敢与情窦初开的羞涩形成精妙反差。张凌赫塑造的谢征则打破传统侯爷形象,这个身处逆境的落魄贵族既要维持世家风骨,又需在权力倾轧中保全自身,其隐忍脆弱的特质为角色注入现代审美视角。二人从利益交换的契约夫妻,到生死相托的灵魂伴侣,情感递进既有试探阶段的微妙推拉,更有危难时刻的舍身相护,这种始于算计终于真心的转变轨迹,恰好暗合“琢玉成器”的剧作内核。

制作团队在服化道层面的考究令人叹服。考证资料显示,剧组特邀非遗传承人指导传统工艺,樊长玉的劲装采用缂丝工艺织就暗纹,谢征官服复原唐代“花树对鸟纹”规制,就连田曦薇佩戴的绒花发髻都严格参照《簪花仕女图》中的唐代样式。这些细节不仅承载着美学价值,更成为角色命运的视觉注脚——当樊长玉的粗布衣衫逐渐缀入贵族纹样,当谢征的华美官服染上战场尘烟,服饰的演变已然成为人物成长的无声叙事。

剧作格局突破传统古偶桎梏,将儿女情长巧妙融于家国叙事。樊长玉不再是被拯救的客体,而是多次解救谢征于危难的行动主体,其市井智慧与军事才能的展现,构成对古代女性能力的当代想象。谢征的成长轨迹则折射士族阶层的觉醒,从恪守门第之见到领悟“民为邦本”的过程,恰是贵族精神重铸的生动写照。剧中设置的军械走私案、边疆战事等情节,既为人物关系发展提供支点,更编织出江湖、朝堂、战场三重空间交织的宏大图景。

曾庆杰导演延续其擅长的心流叙事,在权谋博弈中穿插“玉带钩赠礼”“战场包扎”等细腻笔触,使情感张力始终维系于家国叙事的宏大框架。刘琳、李建义等老戏骨的加持,更为群像戏码增添厚度。朝堂论辩时衣袖的微颤,市井交谈中方言的运用,这些经过设计的表演细节,共同构建出鲜活的历史时空。

该剧最动人的突破在于价值重构。当樊长玉握着杀猪刀说出“民生即国本”,当谢征砸碎祖传玉玺高呼“玉碎不改其白”,传统士农工商的等级观念被彻底解构。这种将个人情感与民族大义相融合的叙事策略,既承袭了《木兰辞》的民间叙事传统,又呼应着当代观众对平等价值的深切共鸣。剧中反复出现的玉意象,既是信物传承,更是精神隐喻——无论历经怎样的人生砥砺,内心坚守的洁白终将绽放光华。

辗转横店、象山等多地取景营造的沉浸式观感,与考据严谨的礼制复原共同构筑了可信的故事空间。而真正令观众沉浸的,是看见历史洪流中个体抉择的闪光。当樊长玉在喜堂上主动掀起盖头,当谢征在宗祠前撕毁休书,这些反套路桥段背后,跃动着现代意识与古典美学碰撞的火花。《逐玉》的成功实践证明,古装剧的创新不在于架空历史的肆意想象,而在于对传统文化精神的当代转译,让尘封的历史在情感共鸣中重获新生。