《捕风追影》资源下载链接(HD720P/3.2G-MP4)百度云盘国语中字高清版

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

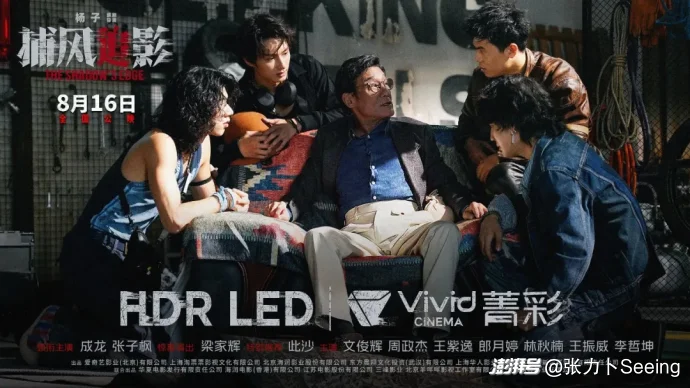

《捕风追影》于8月16日全国公映,这部由编剧兼导演杨子执导,集结成龙、张子枫、梁家辉、此沙等演员的犯罪动作片,自上映之初便被市场寄予暑期档黑马的厚望。作为2007年港片《跟踪》的翻拍作品,影片在保留原片骨架的同时,注入了更为深刻的当代性思考。故事以澳门霓虹与暗影交织的都市丛林为舞台,围绕退休跟踪专家黄德忠与年轻女警何秋果对代号“影子”的神秘反派傅隆生的追捕展开,却在类型片的表象下,构建了一场关于技术异化与存在困境的哲学思辨。

影片的核心冲突被设定为“老派跟踪术VS高科技监控”,这一对立不仅是刑侦手段的迭代之争,更是对人类在技术裹挟下生存状态的隐喻。当成龙饰演的黄德忠依靠传统侦查经验在街头巷尾追寻蛛丝马迹时,张子枫饰演的何秋果则代表着依赖数据与算法的年轻一代。然而,当“天眼”系统无孔不入、信息碎片化成为常态时,影片通过一场场追逐戏码不断叩问:当人类创造了全知视角的技术怪物,自身是否反而沦为被窥视与规训的猎物?这种集体性的技术焦虑在澳门塔顶的高潮戏中达到极致——狂风席卷之下,人类在物理与象征意义上的悬置状态,成为存在主义困境的生动注脚。

导演杨子通过“风”与“影”的符号学解构,将抽象哲思具象化为视听语言。“风”既是追捕过程中转瞬即逝的线索,也是命运无常的象征。传统刑侦手段在数字化犯罪面前的无力感,如同试图捕捉风的方向,总是在即将触及时消散。而“影”则指向更为复杂的身份政治:梁家辉饰演的傅隆生不仅是物理意义上的隐匿者,更是被体制创伤异化的幽灵。他的犯罪动机源于孤儿院时期的虐待经历,其行为本质是为“养子团”争夺生存空间的绝望反抗。这种设定打破了非黑即白的道德判断,使反派成为制度暴力的产物与执行者,形成善恶互为镜像的叙事张力。

在视听语言的构建上,影片摒弃了类型片常见的二元对立美学,转而探索道德灰度空间。摄影师通过明暗对比与色彩冲突,将澳门的夜景点染成欲望与救赎交织的战场。暴力场景常被处理为慢镜头或剪影形式,这种“去写实化”手法既削弱了视觉刺激,又强化了权力压迫的历史循环感。剪辑节奏在“慢跟踪”与“快动作”间精准切换,既模拟了信息时代的认知碎片化特征,又通过“镜像剪辑”技术消解正邪边界——当黄德忠与傅隆生的面部特写在平行蒙太奇中交替闪现,观众得以窥见两个被执念驱使的孤独灵魂。

演员的表演成为主题表达的重要载体。成龙突破了过去“杂耍式打斗”的程式化表演,其动作设计与环境要素紧密融合。在追捕戏中,他的每个踉跄与停顿都带着岁月的重量,与澳门街头的狂风共同构筑起存在主义的身体叙事。梁家辉则通过声音与微表情的精准控制,将傅隆生这个复杂反派塑造得令人战栗又心生怜悯。他那游走在中音区的气声台词,配合偶尔抽搐的眼角,完美呈现了一个被童年创伤撕裂的灵魂。此沙饰演的双胞胎杀手则通过同步率极高的肢体语言,形成视觉上的残影效应,这种设计既是对监控技术盲区的戏谑模仿,也是对身份同一性问题的巧妙叩问。

作为作者导演的杨子,其暴力美学风格在影片中得以系统化呈现。他不仅满足于讲述一个警匪追逐的故事,更通过核心意象的反复强化、视听语言的隐喻功能以及叙事结构的精心设计,构建出一个关于记忆与真相的当代寓言。片中反复出现的监控屏幕、数据流与老旧照片,共同构成对记忆可靠性的质询。当王朔的台词“没有比想在别人记忆中不朽更自欺的”在适当时机被引用时,影片对追逐本质的虚无性揭示已达到哲学层面。

《捕风追影》在犯罪类型片的框架内,完成了对技术社会的人类学考察。当监控摄像头如同当代社会的集体瞳孔,当数据算法试图定义存在的价值,影片中那些在霓虹灯下奔跑的身影,既是在追捕罪犯,也是在逃离被技术异化的命运。张子枫饰演的年轻警探在一次次数据失效后重新拾起传统侦查手段,暗示着人类主体性回归的可能;而成龙角色最终与反派在狂风中的对峙,则象征着两代人在技术迷宫中寻找出口的共同挣扎。这种对当代生存状态的敏锐捕捉,使影片超越类型片的娱乐功能,成为映照时代精神状况的一面暗黑镜鉴。

在数字碎片淹没真实体验的今天,《捕风追影》通过一场看似传统的猫鼠游戏,揭示了现代人普遍面临的存在危机。当傅隆生质问“究竟是谁在监控谁”时,当黄德忠在澳门塔顶抓住的只有一缕疾风时,影片已然将警匪片的叙事传统转化为对技术文明的深刻反思。这种将类型元素与哲学思考熔于一炉的创作实践,不仅展现了杨子作为导演的作者性,更为中国商业电影的思想深度开拓了新的可能。