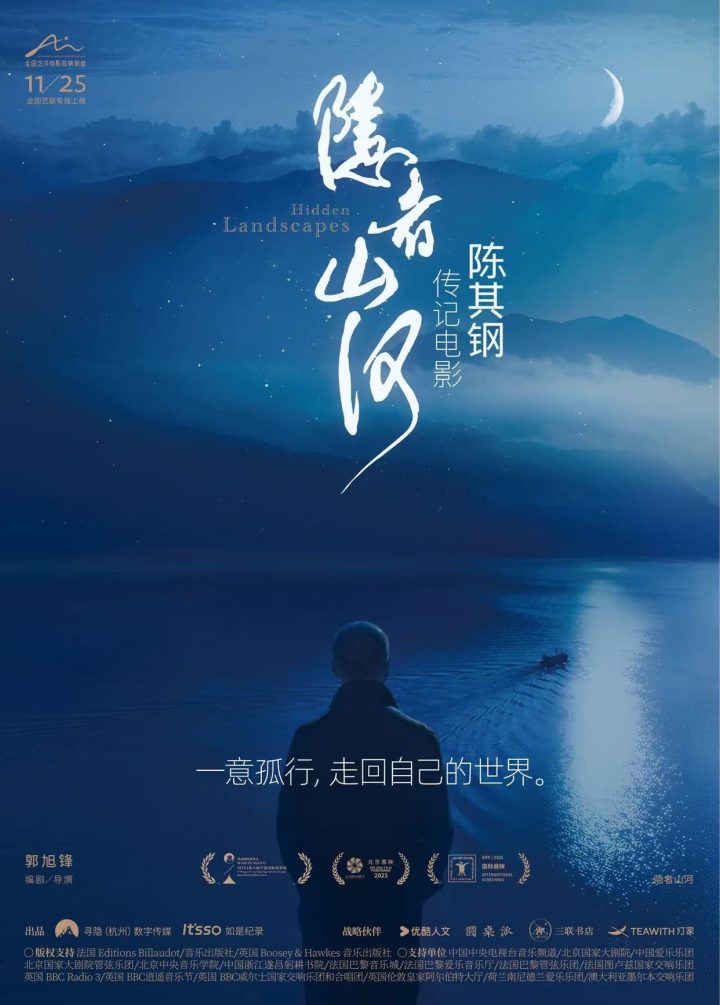

《隐者山河》阿里云资源分享(HD720P/3.9G-MP4)原声版TC版

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

在十一月的末尾,一部名为《隐者山河》的影片悄然登陆院线。这不是一部寻常意义上的人物传记片,它属于人物艺术传记电影的范畴,由新锐导演郭旭锋执导,将镜头对准了被誉为“中国当代音乐之王”的作曲家陈其钢。影片无意于构建一个线性的、功成名就的艺术家神话,而是选择潜入其生命的深处,探索艺术创作与精神家园之间的隐秘通道。

影片的结构本身就如同一部宏大的交响乐,被精心划分为六个乐章:“归隐”、“肖像”、“迁徙”、“创作”、“躬耕”、“如戏”。这六个标题不仅是章节的划分,更是一种诗意的叙事逻辑,它们共同勾勒出陈其钢人生与创作历程的完整图景。在“归隐”中,我们跟随他离开喧嚣的中心,走向一个地理与精神的双重边缘;在“肖像”里,我们得以近距离凝视这位艺术家的面容与眼神,试图解读其背后的故事;“迁徙”暗示着一种流动的状态,不仅是身体的移动,更是思想与灵感的流转;“创作”是核心的火花,是精神能量转化为听觉艺术的过程;“躬耕”则指向一种脚踏实地的生活实践,与土地的亲密接触;最后的“如戏”,或许是对人生如戏、艺术亦如戏的一种哲学性观照。这种结构使得影片超越了简单的记录,升华为一种具有音乐般韵律和节奏的艺术表达。

自2013年起,陈其钢选择隐居在浙江省遂昌县湖山乡黄泥岭村的“躬耕书院”。这个决定,在许多人看来是一种退隐,但影片试图揭示,这恰恰是一种更为深刻的“进入”——进入自然,进入内心,进入创作的本源。遂昌,这片被仙侠湖碧波与连绵山林环绕的土地,成为了他的“精神桃源”。影片通过极具艺术感的镜头语言,将这里的晨雾、湖水、山峦、雨滴与陈其钢的音乐交织在一起。我们看到他漫步于湖畔,静坐于庭院,自然不再是背景,而是与他对话的活体,是直接参与其创作的生命体。在这里,他相继创作出了《万年欢》《江城子》《悲喜同源》《归来》等一系列重要作品。这些作品的诞生过程,被影片细腻地捕捉,观众仿佛能聆听到山林间的风声如何化作旋律的起伏,湖面的涟漪如何演变为和声的荡漾。音乐,无疑是这部影片的灵魂,它不仅是表现的对象,更是叙事本身,驱动着情感与思考的流动。

然而,《隐者山河》所展现的,并非一个不食人间烟火的隐士。陈其钢的“躬耕”具有双重含义:既是精神田园的耕耘,也是现实土壤中的播种。他在遂昌发起的公益性“音乐筑梦班”,是其艺术理念的社会延伸。他将音乐的种子播撒在山区孩子们的心田,这不仅是一项公益事业,更是他对于音乐本质的一种理解——音乐源于最质朴的生活,也应回归于最需要滋养的心灵。这一举动,让他从个人艺术世界的构建者,转变为社区文化生态的培育者,他的“山河”因此拥有了更广阔的社会维度与人文温度。

影片在风格上力求一种诗意的真实。导演郭旭锋摒弃了常规传记片的访谈加资料的模式,而是将人物访谈、生活场景的记录与极度精良、充满隐喻的影像语言相结合,构成了一场真正的视听盛宴。画面中的每一帧都经过精心构图,光线与色彩都服务于情感的表达。我们看到的陈其钢,时而沉浸于创作的孤寂之中,眉头紧锁,与乐谱进行着无声的搏斗;时而流露出孩童般的好奇,在自然中寻找声响的奥秘;时而又在“音乐筑梦班”的孩子们面前,展现出温和与耐心的一面。影片成功地传递出他内心的孤独、对艺术的极致坚持、创作过程中的挣扎以及对未来不灭的梦想。它没有刻意煽情,而是以一种沉静、内省的方式,试图与观众进行一场灵魂层面的对话。

最终,《隐者山河》所探讨的,是一个超越了个体故事的普遍命题:在现代社会的纷繁与喧嚣中,人如何寻找内心的宁静与归属?陈其钢在遂昌找到的,不仅是一个宜居的环境,更是一个能安放其创作灵魂的“山河”。影片通过他的故事,向每一位观众发出邀请:去探寻那片属于自己的精神领地,无论它存在于远方的山水之间,还是深藏于日常生活的细微之处。这部影片不仅仅是对一位杰出音乐家的礼赞,更是一次引导人们向内观看,感受生命本真与美好的深度艺术之旅。它提醒我们,在最朴素的山河之间,或许正蕴藏着最丰沛的艺术源泉与最恒久的人生智慧。