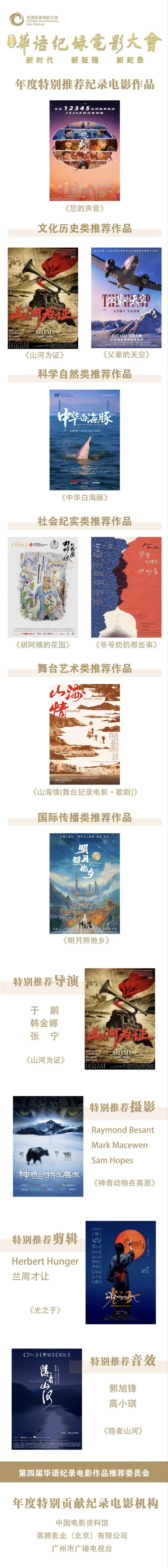

《象山发光事件》北京首映 万圣节开启惊悚新纪元

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

夜色笼罩下的废弃核工程基地,黑暗如同有生命的实体在空气中弥漫。一阵急促的脚步声在空旷的隧道中回响,手电筒的光束在混凝土墙壁上疯狂跳跃。突然,光线似乎触动了什么,黑暗中浮现出诡异的轮廓,光源本身开始扭曲变形,将持灯者缓缓吞噬——这正是电影《象山发光事件》中令人窒息的场景设定。这部于万圣节上映的惊悚悬疑电影,正在以其独特的创作理念和拍摄手法,重新定义着华语恐怖片的美学边界。

影片采用了近年来在国际影坛备受推崇的“伪纪录片”形式进行拍摄。这种手持摄影、即兴对白与自然光效结合的表现方式,刻意模糊了虚构与现实的界限。镜头随着角色的呼吸而轻微晃动,画面偶尔出现的噪点和失焦,都强化了观众作为事件亲历者的沉浸感。这种拍摄手法并非简单的技术选择,而是对当代视觉文化中“真实感迷恋”的精准把握。当观众已经对传统恐怖片的套路化惊吓产生免疫力时,《象山发光事件》试图通过伪纪录片的形式,重新唤起那种源于生活本身的、毛骨悚然的恐惧体验。

影片最引人注目的创新在于其核心设定——“光源即危险”。在绝大多数恐怖叙事中,光明通常象征着安全与希望,黑暗则代表着未知与恐惧。而这部电影却大胆颠覆了这一传统认知,将日常生活中的光源——手电筒、手机屏幕、甚至烛光——转化为危及生命的存在。这种设定不仅具有概念上的新颖性,更暗合了当代社会对技术的复杂情感。在我们这个被各种人造光源包围的时代,影片将人类最依赖的安全符号扭曲为威胁源头,触动了观众内心深处的认知焦虑。当角色们在黑暗中不得不关闭所有发光设备,屏息凝神地等待危险过去时,那种对现代科技依赖被剥夺的原始恐惧,远比任何怪物形象都更加贴近当代人的心理现实。

为强化这种不安感,制作团队选择了具有特殊历史背景的“816核工程”遗址作为关键场景的拍摄地。这座深藏于山腹中的巨型人造洞穴,原本是冷战时期的产物,承载着特定年代的集体记忆与隐秘恐惧。导演赵域敏锐地捕捉到了这一场所蕴含的叙事潜力。核工程内部错综复杂的隧道系统、高耸空旷的主厂房、冰冷厚重的防辐射门,共同构成了一种难以言喻的“巨物空间”压迫感。这种利用实存建筑的历史重量与空间特性来强化恐怖氛围的做法,让人联想到某些经典恐怖电影中对特定建筑的情感挖掘,但816工程独特的时代印记与功能属性,又为影片注入了鲜明的本土化特征。

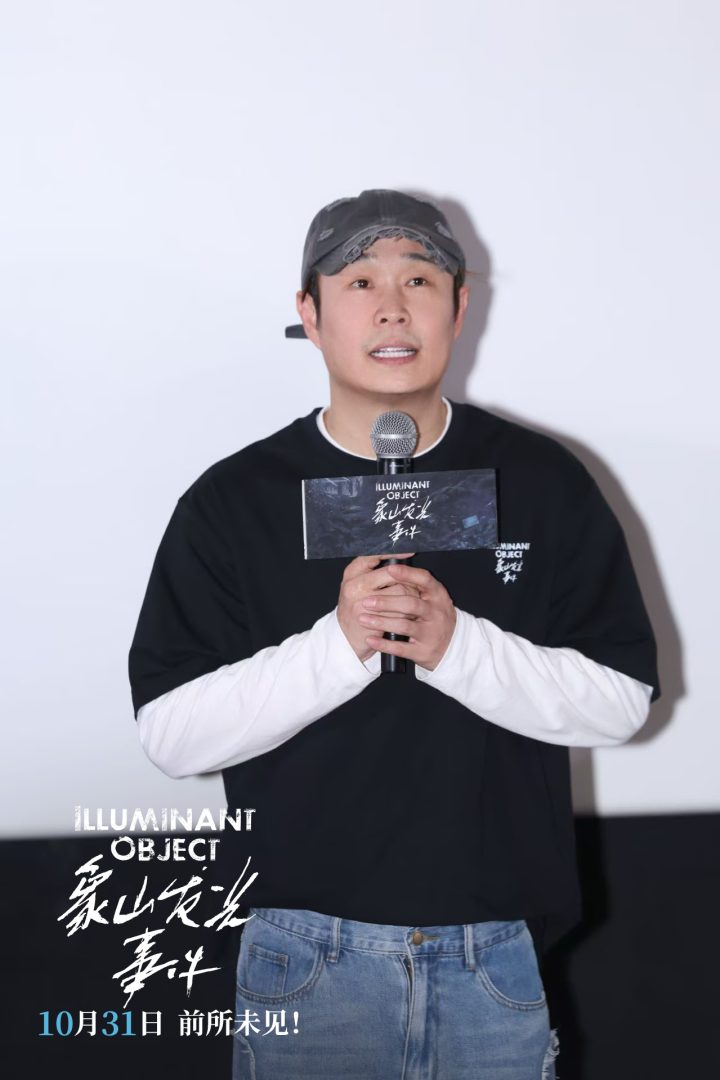

在表演层面,小沈阳的转型无疑是影片的另一大看点。这位以喜剧形象深入人心的演员,首次挑战惊悚片便展现出令人惊讶的可塑性。他饰演的角色表面斯文平静,却在不经意间流露出深藏不露的心理复杂性。这种从喜剧到悬疑的跨越,不仅考验演员的表演技巧,更需要对角色心理层次的精准把握。据导演赵域透露,小沈阳在片场完全摒弃了过往的表演习惯,通过微妙的肢体语言和眼神变化,塑造出一个既真实又充满神秘感的角色形象。这种反差表演的成功,既拓展了演员自身的艺术边界,也为影片的现实主义恐怖风格提供了坚实的表演基础。

影片在视觉美学上融合了东方恐怖元素与现代悬疑叙事。民俗传说、山村野谈、诡异密林这些传统文化中的恐怖意象,与伪纪录片的现代影像风格形成了有趣的对话关系。不同于西方恐怖片对血腥暴力的直接呈现,《象山发光事件》更注重心理层面的压迫与氛围的营造。那种“山雨欲来风满楼”的悬疑张力,那种对未知事物的朦胧恐惧,都深深植根于东方文化的集体无意识之中。

特别值得关注的是影片结局的处理方式。据提前观影的评论人士透露,影片最后半小时有着颠覆性的叙事反转,而开放式结局则留给观众大量解读与回味的空间。这种不做明确解释的叙事策略,实际上是将恐怖的最终完成权交还给了观众自身的想象力。正如导演在访谈中提到的,最持久的恐惧不是银幕上直接呈现的惊吓,而是观影结束后依然萦绕心头、随着时间推移而不断发酵的“细思极恐”。当观众离开影院,回到日常生活中,那些对光线的微妙不安、对黑暗的重新审视,才是影片恐怖美学的真正延伸。

《象山发光事件》的出现,在一定程度上标志着华语惊悚片正在尝试突破类型创作的窠臼。它不再满足于简单的惊吓效果堆砌,而是试图通过创新的概念设定、真实的空间体验、细腻的表演艺术和富有文化特色的恐怖美学,构建一种更为高级的恐怖体验。在万圣节这个西方传统节日里,这样一部充满东方神秘色彩的恐怖电影,不仅为观众提供了一场骇人的视听盛宴,更是一次对本土恐怖美学的积极探索与重新定义。