《一只绣花鞋》magnet磁力链接资源网盘国语版超清版【HD1080P/3.6G-MP4】

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

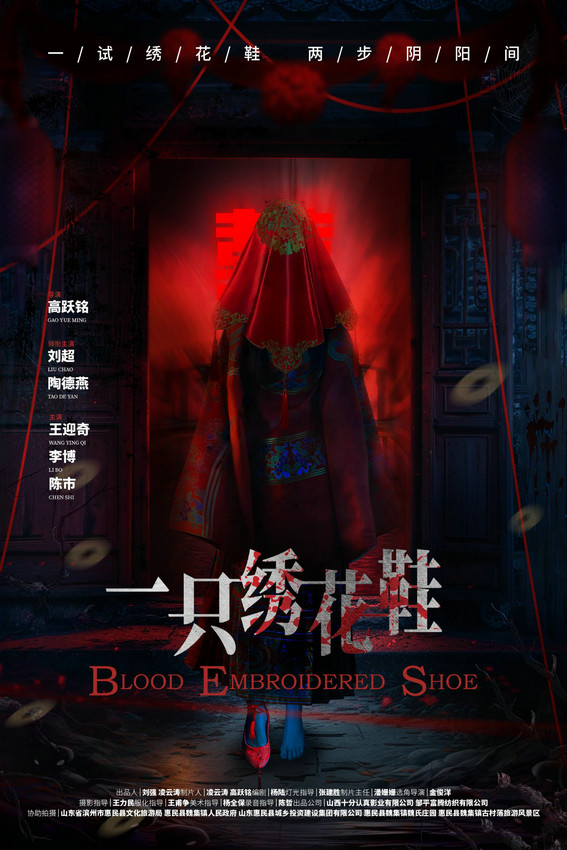

电影《一只绣花鞋》将于2025年9月23日在全国公映,这部由导演高跃铭执导,刘超、陶德燕等演员主演的影片,从宣布定档之初就引发了广泛的关注与讨论。其核心定位为中式恐怖与悬疑类型,旨在通过深入挖掘本土民俗文化中的恐怖元素,为国产恐怖片探索一条与众不同的发展路径。影片最为引人注目的特点在于,它并非依赖于西方恐怖片中常见的血腥暴力或直白的视觉冲击,而是将重心置于心理惊悚与氛围的营造上,试图唤起观众内心深处那种源于文化基因的恐惧与不安。

影片的核心恐怖元素聚焦于“绣花鞋”这一传统物件。在中国民间传说与文化记忆中,绣花鞋不仅仅是一件日常服饰,更承载着丰富而复杂的象征意义。它常常与婚嫁、女性命运以及某些不可言说的灵异事件紧密相连。红色,在中国文化中本是喜庆与吉祥的颜色,但在特定的语境下,尤其是在夜间、婚嫁等场景中,它却能瞬间转化为一种诡异、不祥的预兆。影片巧妙地利用了这种色彩与符号的二元性,将一双红色的绣花鞋置于叙事中心,使其成为贯穿始终、勾连悬念的关键物品。

除了绣花鞋本身,影片还大量运用了其他经典的中式恐怖意象来构建其独特的审美世界。例如,“夜间新婚”的场景设定,打破了传统婚礼白日举行、热闹喜庆的常规,将喜庆仪式置于幽暗、静谧的夜晚,这种时空的错位感本身就滋生了一种莫名的压抑与诡谲。而“纸人证婚”的设定,则更是将中式恐怖中对于“物”的灵性恐惧发挥到了极致。纸扎人偶在中国丧葬文化中是为逝者服务的明器,通常带有浓厚的阴间色彩。让这样的物件出现在本应属于阳间生者的婚姻仪式中,直接模糊了生与死、阳与阴的界限,这种对既定秩序和伦理的颠覆,能够触碰到观众意识深处最为原始的禁忌与恐惧。

这种恐惧感的营造方式,深刻地体现了中式恐怖美学的精髓所在。它与西方恐怖片通过怪物外形或血腥场面直接刺激感官的路径不同,更侧重于通过环境、声音、光影以及文化符号的心理暗示,来引发一种绵长而隐晦的不安。它所追求的并非观影时瞬间的惊吓,而是那种在离开影院后,某些画面和意象依然萦绕心头、细思极恐的后劲。这种恐怖是浸润式的,它根植于一个民族共同的文化心理和集体无意识,比如对祖先鬼魂的敬畏、对因果报应的相信、对未知禁忌的避讳等。因此,当银幕上出现穿着红嫁衣的新娘在幽暗的走廊中踽踽独行,只有脚上一双绣花鞋格外醒目时,其所带来的心理压迫感,可能远胜于一个面目狰狞的鬼怪突然现身。

导演高跃铭及其团队选择这样一条创作道路,无疑面临着挑战,但也彰显了其重塑国产恐怖片类型的野心。长期以来,国产恐怖片在创作上存在诸多桎梏,往往难以在叙事逻辑和惊吓效果上取得平衡,最终容易陷入套路化或沦为故弄玄虚的尴尬境地。《一只绣花鞋》试图回归本土文化资源,从丰厚的民俗宝库中汲取养分,这不仅是类型创作上的一次有益尝试,也可视为一种文化自信的表达。它暗示着,真正能触动中国观众神经的恐怖,或许就隐藏在我们自身世代相传的故事、习俗与器物之中。

通过聚焦于“绣花鞋”这样一个具体而微,却又意涵丰富的文化符号,影片试图构建一个既熟悉又陌生的恐怖世界。熟悉,是因为这些意象存在于许多人的童年听闻或文化记忆里;陌生,是因为影片将其置于一个极端且充满悬念的叙事环境中,放大了其诡异莫测的一面。这种创作思路,如果执行得当,确实有可能为观众提供一种“深入灵魂的惊悚氛围”。它不是对外部威胁的恐惧,而是对内在文化密码被激活后所产生的、一种关于命运、伦理与未知力量的深层战栗。

随着2025年上映日期的临近,电影《一只绣花鞋》无疑承载了市场与影迷的双重期待。人们期待着它能否真正兑现其承诺,通过精良的制作、严谨的叙事和对中式恐怖美学的精准把握,成功开拓出国产恐怖片的新维度,成为一部能够代表中式心理恐怖风格的标杆性作品。它的成败,不仅关乎一部影片的口碑与票房,更可能影响到未来同类题材电影的创作风向,激励更多电影人回头审视自身文化传统中蕴藏的叙事潜力。