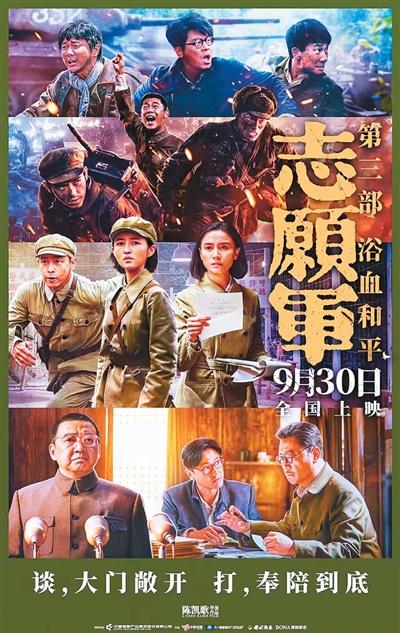

《志愿军:浴血和平》「HD1080P/3.8G-MKV」国语中字阿里云盘4k高清迅雷BT资源

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

电影《志愿军:浴血和平》作为三部曲的收官之作,承载着整个系列在叙事完整性与情感深度上的最终使命。它延续了前两部《雄兵出击》与《存亡之战》的历史脉络,将镜头聚焦于抗美援朝战争后期,即第五次战役结束至停战协议签订的关键阶段。这一时期的核心特征被概括为“边打边谈”,影片通过这一主线,展现了中国人民志愿军如何以坚定的军事行动推动和平进程,以战止战,最终捍卫来之不易的和平成果。这种历史背景的选择,不仅填补了大众对战争后期复杂局面的认知空白,也深化了战争叙事中“和平”主题的辩证关系。

在叙事结构上,影片以“和中有战、为和而战”为核心逻辑,巧妙地将谈判桌前的博弈与战场上的厮杀交织在一起。谈判进程的曲折与战场形势的瞬息万变形成鲜明对照,既呈现了历史中“谈谈停停”的真实节奏,也强化了戏剧张力。影片串联了枫川里反击战、上甘岭战役、金城战役等多场关键战斗,同时穿插了如代表团驻地反暗杀保卫行动等特殊情节,从多维度还原了那段历史的复杂性。尤其值得注意的是,影片通过美方在谈判中表现出的傲慢姿态及其在战场上的“绞杀行动”——例如在中立区策划暗杀事件——反衬出志愿军面对强敌时既坚守原则又灵活应对的斗争智慧。这种双线并进的叙事方式,不仅避免了战争片容易陷入的单一动作场景堆砌,更深刻揭示了“以战促和”战略背后的残酷与必然。

人物塑造是影片传递主题情感的重要载体。影片采取群像刻画的手法,通过多个角色的人生片段共同编织出一幅英雄画卷。翻译队员李晓在战争中失去亲人的经历,引发观众对个体命运与集体牺牲的深刻反思;而翻译队长林月明则以隐忍与坚韧的形象,成为和平信念的象征。她带领队员拼凑和平鸽图案、讲述毕加索创作和平鸽的故事等细节,不仅丰富了角色内涵,也将“和平”这一抽象概念转化为可感可知的意象。此外,如姚庆祥的自我牺牲、孙醒的壮烈捐躯、赵安南的英勇就义,以及黄继光堵枪眼的经典场景,这些英雄事迹共同构筑了影片的情感基石。他们不再是符号化的战斗机器,而是有血有肉、有理想有牵挂的个体,他们的牺牲强化了“浴血和平”的沉重代价。

“和平鸽”作为贯穿全片的核心意象,被赋予了多层次的象征意义。它既是志愿军与中国人民对和平的朴素渴望,也是影片批判战争荒谬性的视觉工具。影片中,美方损毁和平鸽的细节与后续其代表团被迫降落的情节形成强烈对比,暗喻着和平信念终将穿透偏见与暴力,彰显出正义一方的道德感召力。这种意象的运用,不仅提升了影片的艺术质感,也使主题表达超越了简单的二元对立,更具人文深度。

台词设计在影片中起到了画龙点睛的作用。无论是上甘岭战役中“杯子跳舞”的对话所展现的乐观与信念,还是林月明以“和平像小孩子”比喻传递的憧憬与信心,这些“金句”在残酷的战争环境中熠熠生辉。它们不仅贴合人物身份与情境,更以简洁有力的语言深化了影片的思想内核——和平并非唾手可得,它需要坚守、牺牲与智慧的共同滋养。

最终,影片通过历史影像与当代愿景的交融,完成了主题的升华。它不仅仅是对一段战争的回顾,更是对和平价值的深刻叩问。以“以战止战”为内核,影片将观众拉近那段烽火连天的岁月,又通过英雄群像与战争残酷的真实呈现,唤起人们对今日和平的珍视。当镜头从历史的硝烟转向现代的宁静天空时,观众自然体会到“浴血和平”四字的分量——今天的安宁,是无数先烈以生命为代价换来的礼物。《志愿军》三部曲以此作结,既实现了历史叙事的闭环,也完成了情感上的传承,让一代代观众在回望历史时,不忘和平的初心与来之不易。