今日影评:杜江诠释《人民抗战》智慧丰碑

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

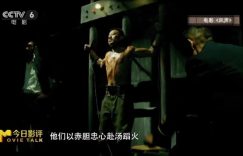

在二十世纪中叶的中国银幕上,《地道战》《地雷战》《铁道游击队》《敌后武工队》等影片以独特的艺术语言,构筑起民族集体记忆的影像丰碑。这些作品不仅是对抗战岁月的审美再现,更成为记录中国人民斗争精神的重要载体。当镜头掠过冀中平原蜿蜒的地道、胶东丘陵遍布的石雷、津浦铁路上飞驰的军列,观众看见的不仅是戏剧冲突,更是千百万民众用生命书写的战争史诗。这种将民间智慧融入军事斗争的艺术表达,使影片超越了单纯的娱乐功能,升华为民族精神的视觉教科书。

敌后战场的战略价值在这些影像叙事中得以具象化呈现。历史资料显示,中国共产党领导的抗日武装在华北、华中、华南和东北四大区域构建的敌后根据地,形成了牵制日军的重要力量。这些根据地犹如插入敌人后方的楔子,迫使日军在占领区始终维持大量驻军。据军史学者研究,至1943年,八路军、新四军等武装力量牵制的日军兵力已达其在华总兵力的六成以上。这种将敌人后方变为前线的战略布局,有效打乱了日军的兵力调配,为持久抗战创造了有利条件。影片中展现的游击战术,正是毛泽东《论持久战》战略思想在实战中的生动诠释。

在物资极度匮乏的战争环境下,民众的创造力迸发出惊人的能量。平原地区的地道网络堪称军事工程学的民间奇迹。河北清苑县冉庄的地道遗址显示,这些地下工事不仅具备隐蔽转移功能,更形成了集射击、观察、指挥于一体的立体防御体系。村民通过巧妙的通风设计、防水构造和伪装技术,将寻常村落改造为能打能藏的战斗堡垒。而在山东海阳地区发展的地雷战术中,当地民众利用黑火药、碎石和陶罐制作的简易地雷,实现了对装备精良之敌的有效杀伤。这些创新实践印证了人民战争理论中“化被动为主动”的战术智慧。

铁道游击队的传奇则展现了另一种斗争形态。根据微山湖大队的真实事迹改编的作战记录表明,游击队员通过精准掌握列车运行时刻、熟练拆卸铁轨连接件、巧妙伪装身份等手法,在津浦铁路沿线持续破坏日军运输线。1942年秋的薛城战役中,游击队员仅用简易工具就成功截停军列,缴获大批军用物资。这些战例彰显了敌后作战的灵活性与主动性,印证了“你打你的,我打我的”游击战精髓。

这些军事实践的成功,根植于深厚的群众基础。历史档案记载,在太行抗日根据地,每个自然村都建立了民兵组织、妇救会和儿童团,形成了全民参与的防御体系。当日军开展扫荡时,群众自发构建的情报网络能提前预警,地道内的粮秣储备可维持长期斗争。这种“军民鱼水情”的密切协作,使侵略者陷入人民战争的汪洋大海。正如山西武乡县一位老民兵回忆:“我们没有兵工厂,但每个村民都是战士;我们没有雷达,但每双眼睛都是哨兵。”

当演员杜江在焦庄户地道战遗址纪念馆讲述历史时,当讲解员王雨婷向年轻一代展示地道构造时,他们搭建的是连接过去与现在的精神桥梁。这座位于北京顺义的纪念馆保存着长达600多米的地道遗址,斑驳的射击孔与油灯熏黑的壁龛,无声诉说着当年的战斗场景。此类历史场域与影像记忆共同构成的叙事空间,使抽象的历史转化为可感知的现实存在。

对抗战精神的当代解读,不应止于对往昔的缅怀。在科技变革日新月异的今天,这些历史经验仍具有启示价值。其中蕴含的因地制宜的创新思维、众志成城的协作精神、以弱胜强的智慧勇气,已然超越具体历史语境,成为应对各种挑战的宝贵资源。现代城市防灾体系中的地下空间利用,突发事件中的社区自救互救机制,都能从当年的群众智慧中获得启迪。这种精神传承不是简单的形式模仿,而是对创新勇气与坚韧品质的继承发扬。

凝视这些历经岁月洗礼的影像与遗址,我们看到的不仅是历史坐标上的战斗记录,更是中华民族在危难时刻迸发的精神光芒。那种在绝境中寻找生机、在局限中创造可能、在压迫中坚守尊严的生命力,构成了民族精神谱系中最坚韧的脉络。这种力量不会随硝烟散尽而消逝,而是融入文化基因,持续滋养着这个古老民族走向复兴的精神沃土。