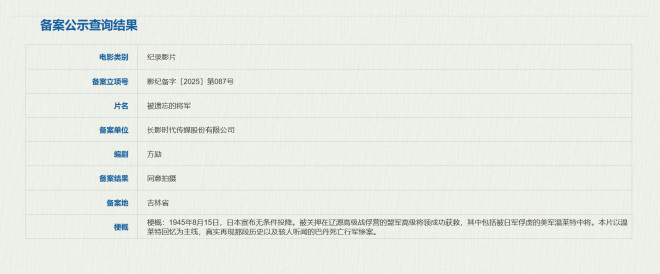

《被遗忘的将军》:方励继“里斯本丸”后新作

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

一九四五年八月十五日,当日本天皇宣布无条件投降的广播声穿越太平洋,位于中国东北辽源的一处高墙内,一群衣衫褴褛的盟军将领正屏息聆听。温莱特中将颤抖的手指在斑驳墙面上划下第六道刻痕——这是他被囚禁的第三年零四十六天。远在马尼拉湾的密苏里号战列舰上,麦克阿瑟将军特意邀请这位曾被宣告“阵亡”的部下参加受降仪式,将第二支签字笔郑重放入他枯瘦的手中。这段尘封七十余年的历史,正通过纪录影片《被遗忘的将军》的镜头缓缓苏醒。

长影时代传媒股份有限公司备案的这部作品,延续了编剧方励在《里斯本丸沉没》中展现的历史挖掘深度。项目已历经三十个月的精心打磨:前六个月穿梭于美国国家档案馆与俄罗斯国防部史料中心,在泛黄的作战报告与战俘日记间寻找线索;随后十二个月的镜头跟随温莱特当年的足迹,从菲律宾科雷吉多尔岛到中国辽源战俘营;最后一年则在影像实验室里将散落的历史碎片拼接成完整叙事。这种创作周期在当今纪录片领域堪称奢侈,却恰与其记录的沉重历史形成某种呼应。

影片叙事主线锚定在温莱特将军的回忆录《战争的另一面》与最新解密的战地档案。这位在巴丹半岛接过指挥权的美军中将,其命运轨迹折射出太平洋战争最惨烈的章节。当镜头扫过吕宋岛炽热的丛林,观众将被带入那段被称为“巴丹死亡行军”的黑暗时光——1942年四月,七万八千名美菲战俘在烈日下徒步百余公里,沿途倒毙者逾万。影片没有回避刺目的历史真实:日军用刺刀挑开寻找饮水的战俘喉咙,将中暑倒地者直接践踏,这些影像与幸存者颤抖的证言共同构成对战争暴力的深刻控诉。

辽源战俘营作为叙事的重要场景,其特殊性在于关押着盟军最高级别的被俘将领。这些曾经指挥千军万马的将军们,在东北严寒中编号为囚。影片通过三维建模还原了这座特殊战俘营的构造:双层电网环绕的营区,将官与校官分押的监舍,以及秘密搭建的短波电台——正是通过这个藏在水房夹层中的设备,他们始终与外界保持着断续联系。这种细节考证得益于中美俄三方合作带来的史料互补:俄罗斯提供的关东军布防图与美国战略情报局的营救档案相互印证,揭示出1945年8月苏军突袭辽源时,战俘营内正在酝酿的暴动计划。

制作团队在第二十届中国长春电影节的发布会上透露,影片特别关注战俘营中的微观历史。温莱特用罐头盒雕刻的国际象棋,英国将军偷偷记录的植物观察笔记,荷兰海军少将编织的藤条手提箱——这些物品不仅是战俘们在绝境中保持尊严的见证,更成为影片叙事的情感支点。当镜头推近温莱特珍藏的一张泛黄照片,那是他儿子六岁生日的合影,背后用铅笔写着“等待黎明”,这种个体记忆与宏大历史的交织,使十二万美菲战俘的集体命运获得具象表达。

《被遗忘的将军》的独特视角在于打破胜利者叙事的惯性,转而关注战争中的失败与救赎。当温莱特在科雷吉多尔岛升起白旗时,他不会想到这个决定将让自己背负“投降将军”的污名直至战争结束。影片通过大量首次公开的私人信件,展现这位将军回国后如何在荣誉与屈辱的夹缝中艰难重建人生——从被媒体质疑到获得荣誉勋章,从酗酒度日到在杜鲁门总统鼓励下重返军界。这种对战争创伤的持续关注,使影片超越简单的好恶评判,进入更深刻的人性探讨。

三国合拍的模式为历史叙述带来多维度视角。美国团队提供的战俘亲属口述与俄罗斯团队挖掘的苏军作战日志,与中国档案馆保存的目击者证词形成三重印证。这种跨国协作在还原1945年八月那个凌晨尤为明显:苏军坦克碾过辽源郊外的玉米地时,战俘营内的温莱特正被噩梦惊醒,而万里之外的麦克阿瑟刚刚签完受降书第一页——三个国家的镜头语言在此刻交织,构建出历史真相的立体维度。

在数字修复的黑白影像中,观众将看见温莱特晚年重返西点军校的画面。这位曾被战争彻底摧毁又艰难重生的老人,对年轻学员们说:“我们纪念战争不是为了歌颂胜利,而是要让那些被遗忘的牺牲获得意义。”这段话恰可作为这部纪录片的注脚。当制作团队在吕宋岛发现当年死亡行军路线旁的无名墓冢,当考古学家在辽源战俘营遗址清理出刻着姓氏缩写的水壶,这些沉默的见证者都在提醒世人:历史不仅由凯旋者书写,更由那些在黑暗中等待黎明的人们共同构成。