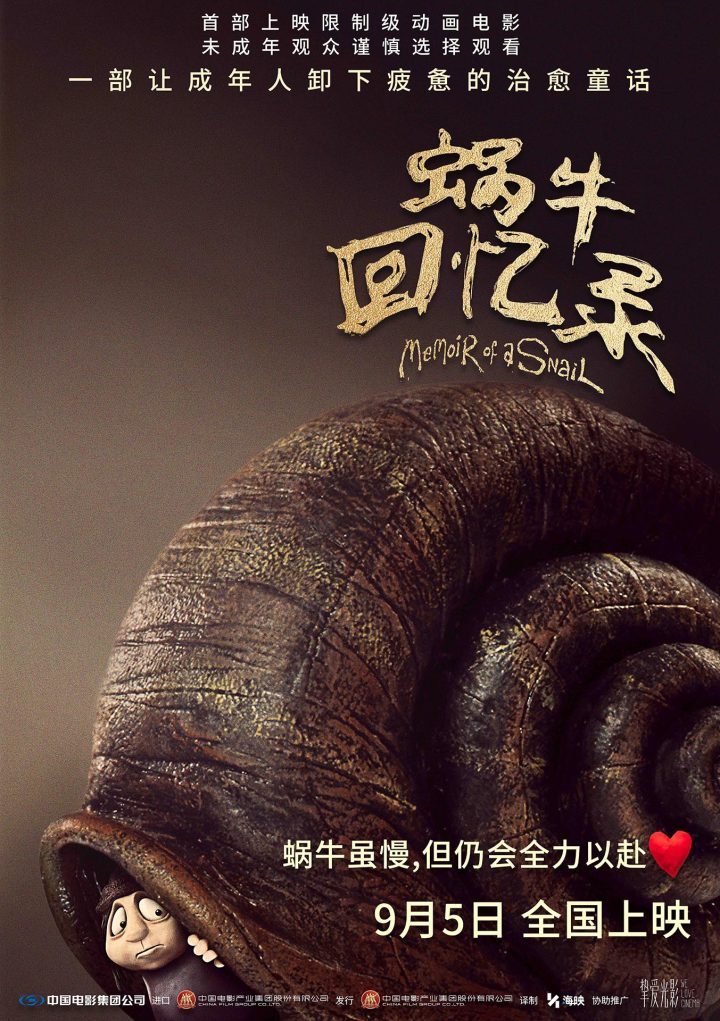

《蜗牛回忆录》:匠心手作,特辑曝光!

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

在一个由黏土构筑的微小世界里,女孩格雷丝正小心翼翼地拾起一只蜗牛。蜗牛缓慢地缩回自己的壳中,这个动作对格雷丝而言再熟悉不过——多年来,她自己也像这只蜗牛,用坚硬的外壳包裹着柔软的内心,躲避着世界的伤害。这部名为《蜗牛回忆录》的动画电影,由亚当·艾略特执导,已经正式与观众见面。它讲述的不仅是一个关于成长与救赎的故事,更是一次对手工创作极限的挑战,一次对人性深处脆弱与坚韧的探索。

格雷丝的世界原本就布满了裂痕。自幼父母双亡,她与双胞胎弟弟吉尔伯特被送往不同的寄养家庭,被迫分离的痛苦如同一道无法愈合的伤口。她开始收集蜗牛,这些缓慢移动的生物仿佛是她内心世界的写照——背负着沉重的壳,小心翼翼地前行,稍有风吹草动便缩回自己的安全空间。这种自我封闭虽然保护了她免受更多伤害,却也让她失去了生活的动力,如同被困在无形的牢笼中。直到萍奇老奶奶的出现,这位看似平凡的老人以她特有的方式,一点一点地敲开了格雷丝心灵的外壳,给予她重新面对生活的信心和勇气。正当格雷丝开始尝试向前看时,一个关于弟弟的消息突然传来,让她的生活再次掀起波澜。

这部影片最引人注目的特质,或许不在于它的故事本身,而在于它被创造的方式。《蜗牛回忆录》中的所有场景——超过200个,以及角色——100余尊,全部由艺术家们亲手捏塑而成。导演亚当·艾略特秉持着近乎偏执的“慢工出细活”的匠人精神,带领团队耗费整整八年时间,才完成了这部作品。在当今这个数字技术席卷动画领域的时代,这种全手工制作的方式显得尤为珍贵。黏土材质本身的细腻纹理,角色脸上每一道手工痕迹所赋予的生动表情,使影片在视觉上独树一帜,散发出数字动画难以复制的温度与质感。

这种手工创作的过程本身,就与影片的主题形成了深刻的呼应。格雷丝一点一点地打破自我束缚的过程,恰如艺术家们一点一点地塑造黏土角色;格雷丝内心世界的重建,也映射了这些手工制品从无到有的创造历程。影片的“破壳重生”版海报巧妙地捕捉了这种象征意义——不仅仅预示着主角决心打破自我束缚,勇敢前进,也暗示了手工艺术在数字时代的顽强生命力。而通过“能工巧匠”制作特辑,观众得以窥见这背后的艰辛与执着,了解每一个场景、每一个角色背后所蕴含的人力与心血。

对于熟悉亚当·艾略特作品的观众来说,《蜗牛回忆录》延续了他在《玛丽和麦克斯》中建立的独特风格和人文关怀。《玛丽和麦克斯》同样是一部耗时五年全手工制作的经典之作,以其对孤独、友谊和理解的深刻描绘打动了无数观众。如今这两部作品同时热映,为观众提供了一个连续体验导演花费近二十年构筑的治愈世界的机会。艾略特的电影总能在看似笨拙粗糙的外表下,包裹着最为细腻温暖的情感内核,这种反差恰恰成为他作品中最打动人心的力量。

在《蜗牛回忆录》中,格雷丝与蜗牛的关系不仅仅是一种收集的癖好,更是一种深刻的身份认同。当她观察蜗牛缓慢地爬行,小心翼翼地探出触角,她看到的是自己的影子——同样背负着过去的重量,同样对世界充满警惕。而影片的英文片名“Memoir of a Snail”直译为“一只蜗牛的回忆录”,更加强化了这种认同感。格雷丝的回忆录,就是一只蜗牛的回忆录,记录着如何在沉重的外壳下寻找前行的勇气,如何在狭小的空间里构建自己的世界。

这部影片的出现,在某种程度上也是对当下快餐文化的一种抵抗。八年的制作周期,在全手工制作几乎成为奢侈的今天,显得如此不合时宜,却又如此珍贵。它提醒我们,有些情感需要时间慢慢酝酿,有些故事需要耐心细细讲述,有些艺术需要双手亲自塑造。在这个追求速度和效率的时代,《蜗牛回忆录》及其制作过程本身,就成为了一首对慢节奏、对匠心精神的颂歌。

格雷丝的故事,蜗牛的隐喻,手工制作的温度,亚当·艾略特的一贯主题——这些元素在《蜗牛回忆录》中交织在一起,构成了一部关于记忆、失去与重生的视觉诗歌。它不急于给出答案,不刻意煽情,只是静静地展示一个灵魂如何从封闭走向开放,如何从停滞不前到勇敢迈步。就像一只蜗牛,虽然缓慢,却始终向前,在身后留下银色的轨迹,那是它存在的证明,也是它勇敢前行的印记。