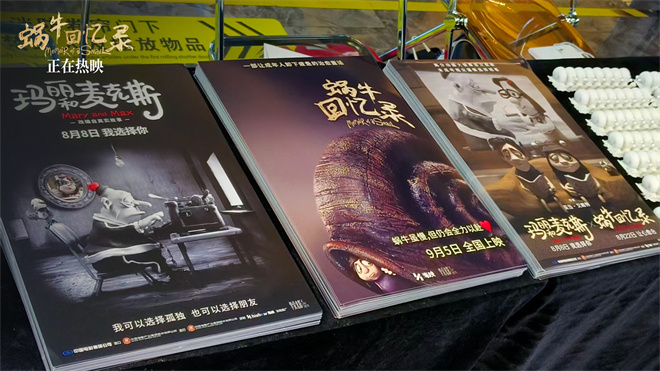

幕后揭秘:《玛丽和麦克斯》与《蜗牛回忆录》联映

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

九月六日,一场名为“成人童话,高分治愈”的双片联映活动在上海、北京、深圳等全国十八个城市同步展开,共计二十九场放映,吸引了超过两千名观众亲临现场。此次活动的特别之处在于,它并非简单的影片组合放映,而是国内首次为同一位导演——亚当・艾略特专门策划的个人作品双片联映场。这位在全球动画界享有盛誉的导演,不仅是奥斯卡最佳动画短片的获得者,更是全球唯一一位两度荣获动画界最高荣誉“安锡水晶奖”的创作者。此次放映的两部作品,分别是其早期代表作《玛丽和麦克斯》与最新力作《蜗牛回忆录》,它们如同一对跨越时空的镜像,共同诠释着艾略特独特的艺术世界。

活动的核心环节之一,是导演亚当・艾略特通过视频连线与各地观众进行的实时交流。屏幕上,艾略特手持其新作《蜗牛回忆录》中主角格蕾丝的黏土人偶,身旁放置着象征行业至高认可的奥斯卡奖杯,这一亲切而朴素的形象瞬间拉近了与观众的距离。他娓娓道来其创作生涯中一以贯之的理念:“变的是故事,不变的是真诚。”这句话恰如其分地概括了两部影片的内在联系。无论是《玛丽和麦克斯》中那位居住在墨尔本的孤独小女孩与纽约中年犹太男子之间跨越重洋的笔友情缘,还是《蜗牛回忆录》里那只背负着沉重过往、身体存在残缺的蜗牛格蕾丝所经历的内心旅程,艾略特始终将镜头对准那些看似普通、实则充满生命韧性的个体,深入挖掘他们于困境中的挣扎、人际间的温暖以及不屈的坚持。

《玛丽和麦克斯》早已凭借其独特的黏土动画风格和深刻的情感刻画,成为无数影迷心中的经典。而《蜗牛回忆录》则延续并升华了这种“成人童话”的叙事传统。这部耗时整整八年才得以完成的鸿篇巨制,在技术至上的数字时代,选择了一条近乎偏执的创作路径:全程纯手工打造,坚决摒弃任何CGI、电脑生成或人工智能技术的介入。影片构建了超过两百个独立场景,制作了一百多个形态各异的黏土人偶,每一个环节都浸润着手工匠人的汗水与心血。据幕后资料揭示,其中一些结构尤为复杂的黏土人偶,单体的制作周期就长达数周,成本逼近一万美元,其对细节极致的追求可见一斑。这种近乎奢侈的创作方式,不仅赋予了影片无可复制的、温暖而略带粗粝感的物理质地,更使得每一帧画面都承载着创作者的温度与专注。

这份匠心独运也收获了全球范围内的广泛赞誉。《蜗牛回忆录》在专业影评网站豆瓣上获得了八点四的高分,更在国际奖项的舞台上大放异彩,累计斩获包括提名在内的七十余项重要荣誉。其中尤为瞩目的,是于2024年荣获第四十六届法国安锡国际动画电影节最佳动画长片奖——这无疑是动画领域的最高肯定之一,以及成功获得2025年第九十七届奥斯卡金像奖最佳动画长片提名。这些成就不仅肯定了影片本身的艺术价值,也仿佛是对艾略特所坚持的这种慢工出细活、回归动画本真手工艺精神的一种致敬。

从主题深度上看,《蜗牛回忆录》相较于《玛丽和麦克斯》展现了更为复杂和层叠的叙事野心。它聚焦于一群被社会主流视线所忽视的“不完美”角色,他们或身体残缺,或深陷心理创伤的泥沼。影片通过格蕾丝的视角,大胆触及了分离的焦虑、控制的欲望、记忆的枷锁等现代人普遍面临的现实困境。然而,艾略特的笔触并未停留在展示伤痕,其最终指向的,是一种深刻的人文关怀与精神慰藉:引导观众思考如何与不完美的自我达成和解,如何从过往的阴影中汲取前行的勇气,最终实现内在的成长与生命的超越。这种从个体独特经验出发,却能引发广泛共鸣的能力,正是其作品被誉为“高分治愈”的关键所在。

此次双片联映活动,其意义远超一次普通的观影体验。它通过并置观赏亚当・艾略特相隔多年的两部重要长片,为观众提供了一次难得的契机,去系统梳理和深入理解这位动画作者独特的美学体系与深沉的人文视野。在那一个个由黏土塑造、略显笨拙却无比真诚的角色身上,在那些关于孤独、友谊、创伤与救赎的故事里,观众们感受到的不仅是一种视觉风格的延续,更是一种精神内核的共鸣。活动让人们在光影交错间,体验到手工艺术所独有的质朴力量与情感深度,重新确认了在高速运转的当代社会中,关于接纳自我、珍视联结、勇敢前行这些永恒命题的治愈力量。