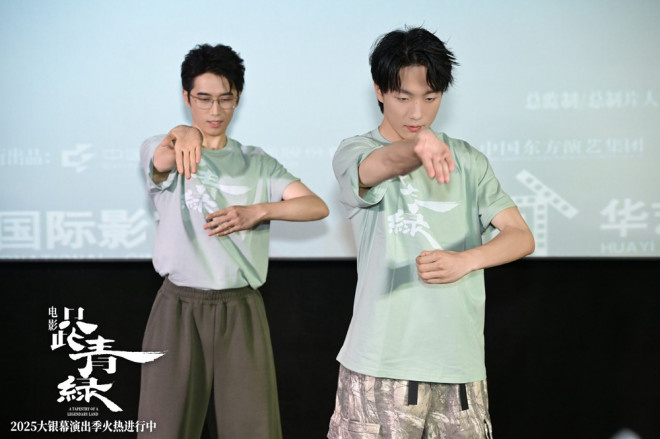

《只此青绿》主创“四季银幕”特别路演重逢

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

2025年9月21日,电影《只此青绿》的主创团队踏上了青岛的土地,在多家影城与观众展开面对面的交流。这次路演活动汇聚了领衔主演谢素豪、饰演“制墨人”的戴可伟以及吴宇婷、刘沛然、崔嵘巍等主要演员,他们带着这部备受期待的作品与青岛的影迷们分享创作心得。此次路演恰逢影片“北大”全球首映礼一周年,为整个活动增添了特别的纪念意义。而就在六天前的9月15日,电影《只此青绿》已正式加入2025大银幕演出季的阵容,开启了在全国范围内的放映。

这部影片源自同名舞蹈诗剧的改编,由被誉为舞坛“双子星”的周莉亚和韩真共同执导。领衔主演阵容包括张翰、孟庆旸和谢素豪,他们共同将这幅国宝级画作背后的故事搬上大银幕。影片以北宋王希孟创作的《千里江山图》为背景,讲述了十八岁天才少年画家希孟与众多工匠共同淬炼出这幅传世名作的艰辛历程。通过精湛的舞蹈表演和细腻的电影语言,影片在大银幕上展现出一幅流动的青绿长卷,将东方美学的精髓呈现得淋漓尽致。

在青岛路演现场,主创们分享了各自在创作过程中的感悟与体会。领衔主演谢素豪尽管突发腰伤,仍坚持出席所有活动环节,展现出对观众的高度重视和职业精神。他在与观众交流时提到,此前在舞台剧版本中累计的三百多场表演经验,为他在电影中精准把握角色情绪提供了坚实基础。每一场舞台表演的积累,都让他对希孟这个角色的理解更加深入,也让他能够更好地在电影镜头前展现这位天才画家的内心世界。

戴可伟在片中饰演“制墨人”一角,他将墨的生命历程与角色传递的工匠精神紧密联系。在与观众互动时,他深入阐释了“由烟至墨”的锤炼过程如何象征着艺术创作的艰辛与升华。他认为,制墨的过程就像艺术创作一样,需要经过无数次的打磨和提炼,才能最终成就一件传世之作。这种对工艺过程的深刻理解,使他的表演充满了真实感和感染力。

吴宇婷则希望观众能够从影片中感受到纯粹的美与工艺人的坚守。她将电影比作一幅“留白”之作,认为优秀的艺术作品应当给予观众足够的想象空间。她期待每位观众在观影后都能有自己的独特感悟,从不同的角度理解和欣赏这部作品。在她看来,《只此青绿》不仅仅是一部电影,更是一次与传统文化对话的机会,一次感受东方美学魅力的旅程。

刘沛然分享了进入专注创作状态的个人体验,他透露自己通常会通过闭眼静心来完全投入角色。他将这种状态比作篆刻人的工作状态,需要极大的耐心和专注力。在饰演角色的过程中,他深刻体会到传统工艺所需要的不仅是技巧,更是一种全身心投入的精神境界。这种体会让他的表演更加真实动人,也让他对传统工艺人产生了更深的敬意。

崔嵘巍对影片中的师生关系进行了深入解读,他认为老师不仅是技艺的传递者,更是审美与文化的引路人。尽管影片以轻快幽默的方式呈现师生互动的段落,但其内核仍然是对艺术追求的郑重致敬。在他看来,这种师生关系的刻画不仅展现了技艺传承的过程,更体现了文化精神的延续。通过这种轻松与严肃相结合的表现方式,影片成功地展现了艺术传承的多维度意义。

电影《只此青绿》通过独特的艺术表现形式,将中国传统绘画与现代表演艺术完美结合。影片不仅再现了《千里江山图》的创作历程,更通过舞蹈和电影语言的融合,创造出一种全新的艺术体验。这种跨界的艺术尝试,不仅拓展了传统艺术的表现形式,也为观众提供了一种全新的审美视角。

主创团队在路演过程中不断强调,他们希望通过这部电影吸引更多“展卷人”关注并共同传递这份千年的文化记忆。所谓“展卷人”,不仅是展开画卷的观赏者,更是文化传承的参与者和推动者。影片试图通过艺术的形式,唤醒观众对传统文化的认知和兴趣,让千年的文化记忆得以在新的时代延续和发展。

从舞台到银幕,《只此青蓝》的改编过程本身就是一次艺术再创作。电影语言的特殊性为原本的舞蹈诗剧提供了新的表现空间,让观众能够从更多维度欣赏这部作品。镜头的运用、光影的变化、剪辑的节奏,都为原本的舞蹈表演增添了新的艺术层次。这种跨媒介的艺术转换,不仅保留了原作的精髓,更赋予了作品新的生命力。

在当代文化语境下,《只此青绿》的出现具有特殊的意义。它不仅是一部艺术作品,更是一次文化传承的实践。通过将传统绘画与现代影视艺术相结合,影片为观众搭建了一座通往传统文化的桥梁。这座桥梁不仅让观众能够欣赏传统艺术的美,更让他们理解传统艺术背后的精神和价值。

青岛路演现场观众的热情回应,也印证了这部影片的艺术价值和文化意义。在与主创团队的交流中,不少观众表达了对影片的赞赏和对传统文化的新认识。这种互动不仅增进了观众对影片的理解,也强化了影片作为文化载体的功能。通过这样的交流,传统文化得以在当代社会焕发新的活力。

电影《只此青绿》的创作和推广过程,体现了一种文化传承的创新思路。它不再将传统文化视为遥不可及的遗产,而是通过现代艺术形式让其重新融入当代生活。这种创新不仅让传统文化获得了新的表达方式,也让当代观众找到了与传统对话的新途径。在这个过程中,传统文化不再是博物馆中的陈列品,而是活生生的、与当代人产生共鸣的艺术形式。

从青岛路演的成功可以看出,这种文化传承的创新方式得到了观众的认可和欢迎。观众不仅欣赏影片的艺术成就,更认同其中蕴含的文化价值。这种认同感是文化传承的重要基础,也是传统文化在当代社会继续发展的动力。通过这样的艺术实践,传统文化得以在新的时代条件下继续生长和发展。

电影《只此青绿》的整个创作和推广过程,展现了一种文化传承的现代路径。它通过艺术的形式,让传统文化与当代社会产生对话,让千年文化记忆在新的媒介中延续。这种尝试不仅为传统文化注入了新的生命力,也为当代艺术创作提供了丰富的资源。在这个过程中,艺术不仅是欣赏的对象,更是文化传承的载体,连接着过去与现在,传统与创新。