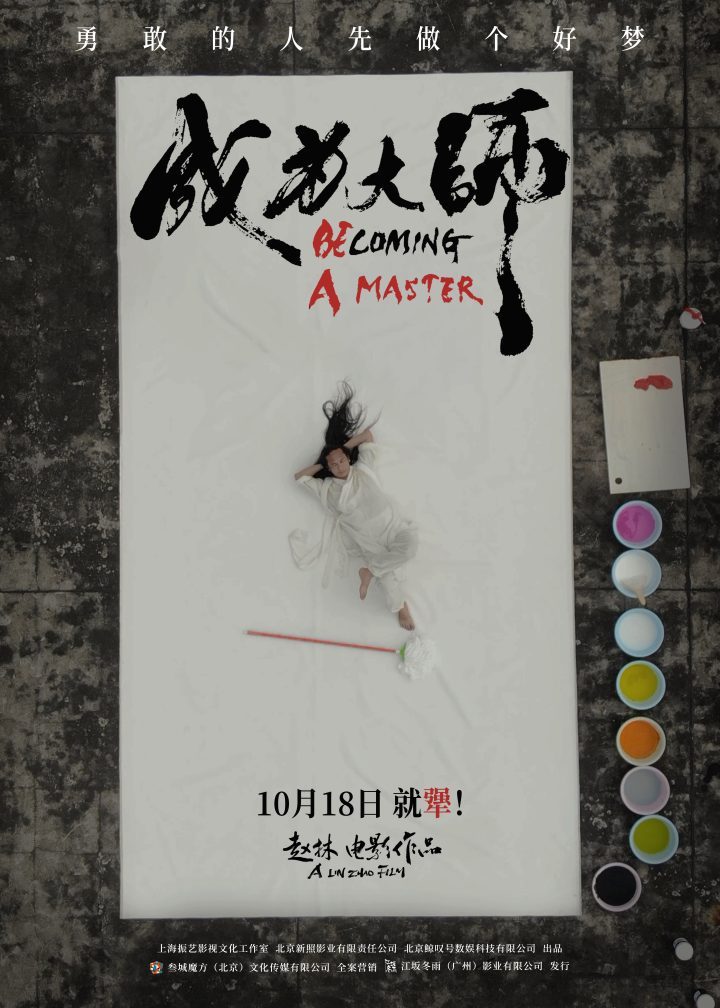

《成为大师》10月18日上映:致敬追梦“犟人”

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

十月的银幕将迎来一部独特的作品,它没有炫目的特效,没有庞大的明星阵容,而是将镜头对准了深圳一个看似普通却充满传奇色彩的地方——大芬村。这个被誉为“世界油画复制工厂”的村落,每年生产着数以百万计的名画仿制品,远销世界各地。而《成为大师》正是以这片特殊的土壤为背景,讲述了三位坚持原创的画家——庞大师、一凡和冬天,在梦想与现实夹缝中挣扎前行的故事。

在商业浪潮席卷之下的大芬村,空气中弥漫的不仅是松节油和颜料的气味,更是艺术理想与生存压力交织的复杂气息。三位主角如同这个时代的艺术骑士,在流水线作业和批量生产的包围中,固执地守护着内心对纯粹艺术的渴望。庞大师,这位在画布前奋战多年的画家,代表着对艺术传统的坚守;一凡,或许更年轻,更具探索精神;而冬天,她的名字本身就暗示着艺术道路上必经的寒冷与等待。他们被戏称为三个“臭皮‘犟’”,这个别称精准地捕捉了他们性格中的核心——那种近乎固执的坚持,那种在旁人看来或许可笑的执着。

影片巧妙地构建了多重对立:原创与复制、理想与现实、个性与潮流。在高昂的房租、家庭的责任、市场的需求面前,坚持原创变成了一种奢侈。导演赵林没有将这些冲突简单化,而是通过细腻的观察,展现了主角们在这样的环境中如何保持艺术尊严的同时,又不被现实压垮。他们的日常充满了戏剧性——为了支付画室租金而不得不接一些商业订单,却在夜深人静时继续自己的创作;面对家人的不理解,依然选择这条充满不确定性的道路;在艺术市场的冷漠中,依然相信自己的作品有价值。

赵林导演为这部作品投入了非同寻常的心血。他深入大芬村,与画家们共同生活了八个月,用五年的时间打磨这部作品。这种创作方式本身就是一个“犟人”对另一个“犟人”世界的探索和致敬。导演的坚持与影片中画家的坚持形成了奇妙的呼应,使得影片不仅仅是对外部世界的记录,更是创作者与拍摄对象之间精神共鸣的产物。这种深入的扎根式创作,让影片超越了传统纪录片的界限,成为一幅“流动的艺术画卷”,每一帧都浸透着真实生活的质感。

影片发布的“无名”版定档海报极具象征意义:庞大师躺在一片空白的画布上,这个画面既暗示着追梦者尚是“无名之辈”的现状,又预示着无限可能的未来。空白画布既是起点,也是希望;既是压力,也是自由。这种视觉隐喻巧妙地呼应了影片的口号“勇敢的人先做个好梦”——在成为大师之前,首先要敢于梦想,敢于在空白的画布上落下第一笔。

《成为大师》的价值在于它没有将艺术理想浪漫化,而是真实地呈现了追梦路上的孤独、挣扎与彷徨。影片中的三位画家并非传统意义上的英雄,他们会有自我怀疑,会为生计发愁,会在艺术与商业的抉择中犹豫不决。正是这些“不完美”的刻画,使得他们的坚持更加动人,更加真实。他们的故事不仅仅是关于艺术创作,更是关于在这个功利时代,如何保持内心的一片净土,如何在现实的重压下不放弃对美好的追求。

这部电影的出现恰逢其时。在一个追求速成和即时满足的社会,它提醒我们慢下来、坚持做的价值;在一个崇尚标准答案的时代,它颂扬个性的可贵;在一个结果导向的世界,它强调过程本身的意义。影片中三位画家的境遇起伏,他们在追梦路上闹出的笑话,他们的执着与可爱,都成为了影片情感温度的重要组成部分。

从更广阔的视角看,《成为大师》不仅仅是一部关于画家的电影,它是一面镜子,映照出每一个在现实生活中坚持梦想的普通人。无论是创业者、作家、音乐人,还是任何在平凡岗位上追求不平凡的人,都能从三位画家的故事中找到自己的影子。影片致敬的不是成功的光环,而是追求本身的价值;赞美的不是最终的结果,而是过程中的勇气和坚持。

这部电影将带领观众进入一个熟悉又陌生的世界——熟悉的是那些为梦想拼搏的情感,陌生的是油画创作背后的细节与艰辛。它不提供简单的答案或励志的鸡汤,而是通过真实的故事,引发观众对自身梦想与现实的思考。在商业电影充斥市场的今天,《成为大师》如同一股清流,提醒我们电影作为艺术形式的本真——真诚地讲述人的故事,记录时代的精神。

当影片在十月十八日上映时,它将不仅仅是一部电影,更是一次对当代人精神世界的探访,一场关于坚持与梦想的对话。在那片空白的画布上,每个观众或许都能看到自己的影子,思考自己的梦想,并在三位“犟人”画家的故事中,找到继续前行的力量。