《三国星空》首章:曹操官渡困局终极预告

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

公元200年的深秋,官渡战场笼罩在一片肃杀之中。曹操站在营帐前,望着远处连绵不绝的袁军大营,手中紧握着来自许都的密报——那是汉献帝暗中下达的诛杀令。内有天子密诏,外有十万大军,粮草将尽,士卒疲惫,这位三十五岁的军事统帅似乎已经走到了绝境。然而,就在这片看似绝望的战场上,即将上演中国历史上最著名的以少胜多的战役之一。这正是电影《三国的星空第一部》所要呈现的高潮时刻,该片将于2023年10月1日与观众见面。

影片聚焦于曹操人生中最为关键的十年,从荥阳汴水之战到官渡之战这段决定中原命运的历史时期。在易中天的精心编剧与监制下,导演于孟和袁原试图还原一个更为立体、复杂的曹操形象——不再是传统戏曲中那个白脸奸臣,而是一个从忠于汉室的青年将领,在乱世洪流中逐渐蜕变为一代雄主的真实人物。这种转变并非一蹴而就,而是在战火与背叛、理想与现实的多重夹击下,一步步完成的艰难历程。

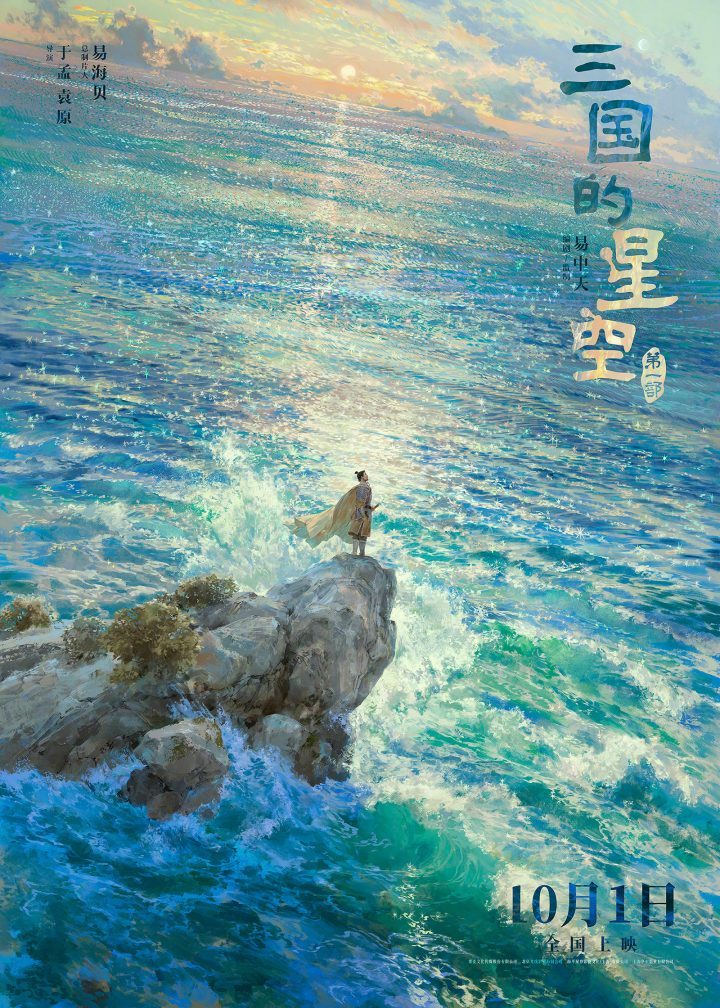

九月底发布的“观沧海”海报已经为影片的视觉风格定下基调:曹操独自立于碣石之上,面对汹涌澎湃的惊涛骇浪,眼神中既有对自然的敬畏,也有吞吐天地的雄心。这一画面不仅呼应了曹操那首流传千古的四言诗,更象征着人物内心的波澜壮阔。而同时发布的“官渡之战”终极预告片,则展现了影片另一重要维度——战争场面的恢弘与紧张。

官渡之战作为影片的高潮部分,承载着巨大的戏剧张力。历史上,袁绍率领十万大军,兵精粮足,而曹操仅有不到三万的兵力,且粮草匮乏。影片通过强烈的对比,突出了这种实力悬殊的压迫感:袁绍军营连绵百里,旌旗蔽日;曹操营地则显得孤零而脆弱。在这种绝境中,曹操做出了一个大胆的决定——亲率精锐夜袭乌巢,焚毁袁军粮草。这一决策不仅改变了战局,也展现了曹操作为军事家的冒险精神和过人胆识。

影片试图将课本中那些冰冷的文字转化为震撼的银幕影像。当观众看到曹操在汴水之战中首次惨败,几乎丧命;当他因刺杀董卓失败而仓皇逃亡;当他收编青州兵,逐步建立起自己的军事力量;当他迎奉天子,陷入权力与道义的两难;这些历史事件不再是简单的知识点,而成为人物命运转折的关键节点。特别是《观沧海》这首诗的创作背景,在影片中得到了具象化的呈现——那不是文人墨客的风雅之作,而是一位军事统帅在征途中的真实感悟,是个人抱负与自然伟力的共鸣。

易中天作为本片的编剧和监制,将他多年来对三国历史的独到见解融入剧本创作。他曾在《品三国》中提出,曹操是一个“可爱的奸雄”,这种矛盾性恰恰构成了人物的魅力。在影片中,我们既能看到曹操讨董时的热血与忠诚,也能目睹他为保全势力而做出的冷酷决断;既能感受他对人才的珍视与包容,也能体会他多疑善妒的复杂性格。这种立体塑造避免了非黑即白的历史人物刻画,使曹操形象更加丰满真实。

影片的视觉语言也颇具匠心。从已发布的物料可以看出,摄影师通过广阔的自然景观与渺小的人物对比,营造出历史的磅礴感;通过战场上的刀光剑影与营帐内的权谋暗斗交替,展现乱世的多面性;通过光影的巧妙运用,暗示人物内心的挣扎与转变。特别是在表现官渡之战时,没有简单追求场面的宏大,而是注重细节的真实与氛围的营造——士兵疲惫的面容,战马急促的喘息,将领们紧锁的眉头,这些细微之处共同构成了战争的完整图景。

将着名历史战役搬上银幕始终面临着一个挑战:如何在尊重史实的基础上进行艺术创作?《三国的星空第一部》似乎找到了一种平衡——既保留了官渡之战的基本史实,又通过合理的想象填充了历史记载中的空白。比如曹操与谋士们的战略讨论,与将领们的战前动员,甚至是独处时的内心独白,这些场景虽无明确史料记载,却符合人物性格与历史情境,使故事更加丰满动人。

作为系列电影的第一部,该片还承担着为后续作品铺垫的使命。从荥阳汴水到官渡之战,曹操完成了从青年将领到北方霸主的转变,但统一天下的道路仍然漫长。影片结尾处,或许会留下一些伏笔,暗示着未来赤壁的烽火、华容道的狼狈,以及那个始终未能实现的帝国梦想。历史如星空般浩瀚,每个人物都是其中闪烁的星辰,既有光芒,也有阴影。

通过聚焦曹操三十五岁左右的关键时期,影片探讨了一个永恒的主题:人在时代洪流中如何保持自我,又不得不随波逐流;理想如何被现实打磨,却未必完全湮灭。当曹操站在碣石山上,吟诵“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”时,那不仅是对自然的礼赞,也是对命运的回应——在乱世的惊涛骇浪中,他选择成为那个驾驭浪潮而非被浪潮吞噬的人。