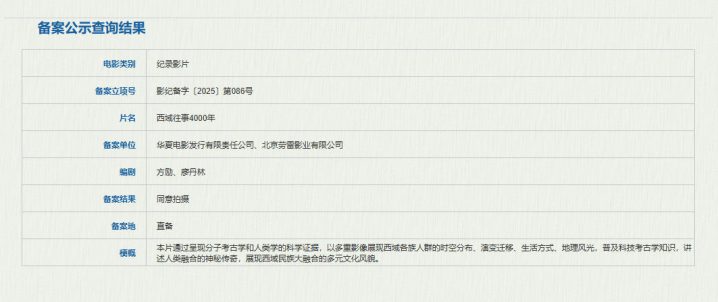

方励执导新纪录片《西域往事4000年》立项备案

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

《西域往事4000年》是一部由华夏电影发行有限责任公司与北京劳雷影业有限公司联合备案的纪录电影,由方励担任制片人兼导演。该片以科学考古为基础,借助分子人类学、基因测序等现代科技手段,重新梳理和呈现西域地区跨越四千年的民族迁徙与文化交融历程,致力于在银幕上构建出一幅宏大而细腻的历史图景。影片不仅聚焦于西域各族人群的时空分布、演变轨迹与生活方式,还深入挖掘这片土地上多元文化共生共长的深层脉络,以影像叙事打破传统历史讲述的边界,融合地理风貌展示与科技考古知识的普及,传递出跨越民族与地域的人类共同体意识。

西域,作为历史上连接东西方文明的重要通道,不仅是丝绸之路的枢纽,更是多种族、多文化交织融合的舞台。长期以来,人们对西域的历史认知大多停留在文献记载与部分考古发现的层面,而《西域往事4000年》试图通过更加系统而科学的视角,还原一个更为真实、动态而复杂的历史现场。影片以分子考古学为依据,从人骨、古DNA中提取遗传信息,结合人类学、历史地理学等多学科交叉方法,重构古代西域人群的迁移路线、血缘关系与社会组织形态。这种基于实証数据的叙事手法,既增强了历史解读的可信度,也为观众提供了一种理解大尺度历史演变的新途径。

在影像语言的运用上,该片采用了多重表现形式,包括实景拍摄、三维动画重建、科学可视化模拟与专家解读穿插进行。从天山山脉到塔克拉玛干沙漠,从古代城址到现代实验室,镜头在宏大地理空间与微观基因序列间自如切换,既赋予历史以具身的视觉体验,也强化了影片的科学纪实风格。尤其值得关注的是,影片并未停留在现象描述的层面,而是进一步追问“我们是谁,我们从何而来”的命题,试图在族群互动的历史中揭示人类共通的生存与发展逻辑。

影片的另一重要维度,是对“科技考古”这一方法论本身的呈现与普及。随着高通量测序技术、同位素分析、古蛋白质组学等前沿手段的应用,历史研究正经历一场深刻的科学化转型。《西域往事4000年》将这一过程视觉化、故事化,使观众在感知历史的同时,也理解科学如何帮助我们重新阅读过去。例如,通过对古代遗骸中提取的DNA进行比较分析,影片揭示出西域地区不同时期人群的遗传结构变化,反映出大规模迁徙、贸易往来乃至战争冲突如何潜移默化地重塑了整个区域的人口构成与文化面貌。

除此之外,影片也注重对普通个体生命历程的还原。借助考古出土器物、壁画艺术、文字残片与生态环境证据,团队试图重建古代西域人的日常生活场景——从游牧民族的畜牧方式、绿洲居民的农耕技术,到城邦间的贸易往来与宗教传播。这种细节化的叙事策略,有效平衡了宏观历史进程与微观经验之间的张力,使科学数据不再是冰冷的符号,而成为可感可触的人间故事。

《西域往事4000年》的出现,也呼应了近年来公众历史意识与科学素养不断提升的需求。越来越多的人不再满足于传统意义上的历史讲述,而希望借助实证与科技的手段接近更可信的历史真相。该片正是在这一背景下,以电影为媒介,推动历史科普从文字走向影像、从学术走向大众的一次重要尝试。它不仅仅是一部电影,更是一场跨越时空的对话,一次关于身份、记忆与文明交融的深度思考。

在制作层面,方励及其团队延续了一贯的高标准制作理念,集结了国内外多位考古学家、遗传学家与影像技术专家参与项目,力求在科学与艺术、教育与审美之间达到平衡。影片没有刻意追求戏剧化的情节冲突,而是以沉稳而开放的叙事态度,引导观众进入一个理性与想象并重的历史世界。这种尝试,为中国纪录电影的类型拓展与内容深化提供了有价值的参考。

最终,《西域往事4000年》以其鲜明的科学导向、文化关怀与视觉创新,成为一部具有开拓意义的作品。它不仅重新讲述了西域的历史,也展示出影像作为一种现代媒介在重构历史认知、传播科学精神方面的巨大潜力。这部电影提醒着我们,历史从来不是单一族群的独白,而是全人类共同书写的长卷;而科技,正是我们用来读懂这部巨著的一把新钥匙。