《浪浪山小妖怪》百度云【BD720P/3.9G-MP4】资源在线观看完整/加长版国语版

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

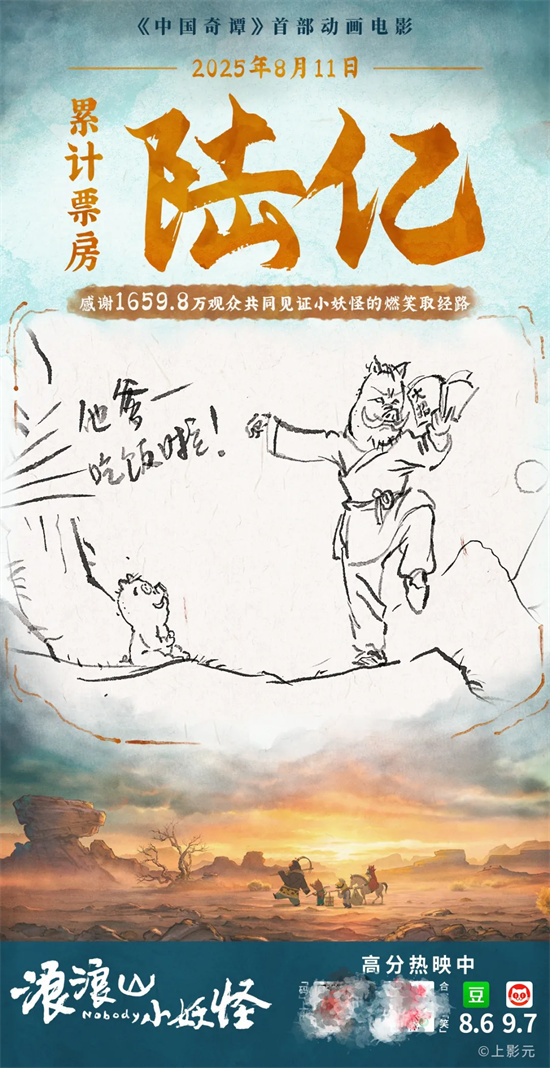

近期,动画电影《浪浪山小妖怪》在票房与口碑上的表现引发广泛关注。该片上映第九天即取代《南京照相馆》,登顶单日票房冠军,总票房已突破七亿,超越《大鱼海棠》,成为中国影史国产二维动画票房第一。据多家平台预测,其最终票房有望突破十七亿。这一成绩不仅标志着市场对优质动画内容的强烈需求,也反映出当前电影宣传策略中,“票房海报”这一物料形态正逐渐走向成熟与多元。

《浪浪山小妖怪》的宣传策略中,最引人注目的是其“主创手绘小剧场”式票房海报。自票房突破三亿起,导演於水与监制陈廖宇亲自执笔,以手绘形式创作多幅番外剧情海报,延续电影中的叙事和情感脉络。这一做法不仅呼应片中“公鸡画师”的角色设定,增强作品的整体趣味性与观众代入感,也通过持续的内容输出延长电影的话题生命周期。不过,这一系列海报在风格统一性上仍有不足,从早期四格漫画到后期手绘风格的几次调整,未能形成稳定、连贯的视觉体系,在一定程度上影响了品牌识别的积累。

从行业视角看,票房海报已逐渐脱离早期仅作为“主视觉备选”的次要角色,转变为具有明确策略意图的核心宣传物料。目前市场上常见的票房海报模式大致可分为几类:一是“番外小故事式”,如《浪浪山小妖怪》和《罗小黑战记2》,借助海报继续讲述正片之外的片段,维系观众情感;二是“特殊节点纪念式”,比如《长安的荔枝》在破五亿时发布的群像海报,或《哪吒之魔童闹海》每达十亿节点即推出的主题海报,这类设计强调仪式感,将票房数字转化为可共享的视觉纪念。

此外,部分影片跳出传统票房庆祝框架,转向更具社会意义或观众导向的表达。例如,《南京照相馆》作为历史题材影片,并未发布常规票房海报,而是以“观影人次海报”突出个体观众的存在,呼应影片“让每个人被记住”的创作初衷。同样,文艺片《河边的错误》也选择强调观影人次,并在海报中特别鸣谢对应场次的观众,将宣传焦点从商业数字转向人文共鸣。这种转变不仅体现了片方对作品内核的坚持,也反映出市场评价体系正从单一票房导向朝更立体的价值衡量扩展。

票房海报的演变,本质上反映了电影营销从“物料投放”到“情感连接”的升级。它不再只是庆功通报的工具,而成为内容本身的延展、与观众对话的媒介。无论是手绘番外、节点纪念,还是人次致谢,其共同目标都是把冰冷的数字转化为有温度、有叙事的共同体验。正如《浪浪山小妖怪》中以小剧场延续故事,或《南京照相馆》中以人次海报铭记历史,这些尝试都在不断拓宽电影文化的外延。

票房数字和观影人次从来不只是市场成绩的指标,更是观众与作品之间双向选择的结果,是一种集体参与和文化共鸣的见证。优秀的票房海报能够将这类见证转化为可视、可感、可传播的表达,进一步强化观影后的社会联结与情感留存。未来,随着观众审美和媒介习惯的变化,票房海报或许会在形式与意义上持续创新,例如融入动态视觉、用户生成内容或跨媒介叙事,进一步实现从“宣传”到“共创”的转变。关键在于,始终回归电影与人的关系,让每一张海报都不仅记录成绩,更承载作品与时代、与观众的真谛对话。