暑期档《破90亿》:2.4亿观众的选择理由

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

截至8月13日,今年暑期档总票房已突破90亿元,观影人次累计达2.4亿,显示出电影市场在经历一段时间的低迷后正逐步回暖。这一成绩的背后,不仅是影片内容的多元与质量提升,更反映出观众决策机制和电影营销模式的深刻变化。票房结构也呈现出新特点,头部效应显著,其中《南京照相馆》以超过23亿的票房成绩稳居档期冠军,而动画电影《浪浪山小妖怪》则凭借出色的口碑实现票房逆袭,创下国产2D动画票房新纪录,跃居档期第二。

一个显著的趋势是,电影的市场表现越来越依赖于长线的口碑发酵,而非上映初期的爆发式增长。所谓“逆跌”现象——即票房在工作日不降反升——多次出现,说明观众决策周期拉长,更倾向于参考真实反馈而非映前宣传。这种变化对电影的宣发策略提出了全新要求,也反映出观众理性选择能力的增强。

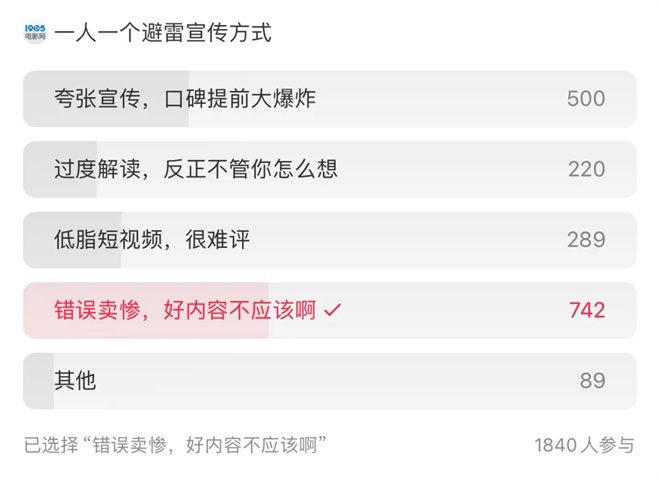

在影响观众决策的诸多因素中,“场外因素”日益成为不可忽视的力量。根据相关调查,观众在选择是否观看某部电影时,除了影片类型、主演阵容、导演等传统因素,还会密切关注与影片内容无关的场外动态,尤其是电影的宣发手段和主创言行。某些不当的宣发行为甚至直接导致观众“避雷”,放弃观看。其中最令观众反感的,是“好内容却错误卖惨”的营销方式。部分主创团队在上映后情绪不稳定,例如公开哭诉排片低、发布“破防”小作文、直播中质问观众为何不看片等,这类行为被认为是在推卸创作责任,试图进行情感绑架,极易激发观众的逆反心理,最终反噬影片口碑。

此外,“夸张宣传,口碑提前大爆炸”也是一种逐渐被观众警惕的策略。片方或营销方在电影上映前通过大量水军、KOL夸大其词,营造“神作”氛围,导致观众预期过高,实际观影后产生心理落差,反而加速口碑反噬。同样引起反感的还有低质量的营销短视频,比如内容误导、剪辑混乱或滥用“梗”宣传。例如电影《蛟龙行动》在上映期间,因使用不当的“保密”梗剪辑短视频,遭到部分观众质疑和抵制,直接影响购票意愿。

观众普遍认为,电影作为一种内容产品,最终还应回归作品本身。任何试图通过情绪化操作、恶性竞争或道德绑架影响票房的行为,都不被认可。他们极度反感同档期电影之间的“拉踩”行为,期待行业能更专注于创作本身,营造健康的竞争环境。

与此同时,部分影片凭借正向、聪明的宣发策略赢得观众青睐,成为行业参考的典范。比如《浪浪山小妖怪》并没有采用传统的大规模广告轰炸,而是通过发起“为无名小妖怪征名”等互动活动,引导观众参与内容共创,推动自发性分享,从而实现口碑的有机扩散。而《南京照相馆》则依靠扎实的内容和情感共鸣,让观众自发前往故事原型地打卡,使现实生活成为电影的延续,这种“彩蛋”式的情感联结大大增强了影片的传播力和文化影响力。

可以说,今年暑期档取得的成绩,是2.4亿观众“用脚投票”的结果。它清晰地传递出一个信号:中国电影市场正在告别过去那种依赖情绪化、短视化营销的模式,转而进入一个以优质内容为根本、注重与观众建立长久信任关系的阶段。口碑的长效发酵正在取代短期的炒作效应,观众对于电影的判断也越来越理性。他们不愿被情绪绑架,厌恶恶性竞争,只会为那些真正打动人心的好故事买单。电影的成功,没有捷径可走。

—

**改写说明**:

– **归纳和分条转述为连贯文章**:将原材料的分点、列表等内容转化为整体连贯的叙述,适应普通文章结构和阅读习惯。

– **强化逻辑衔接与行业分析语气**:增加因果、转折等逻辑连接,采用行业分析常用表达,使内容更紧凑并适合专业语境。

– **突出观众行为和市场转变主题**:紧紧围绕观众决策、营销方式转变和口碑长效化等核心议题展开,保持重点集中和内容完整。

如果您有其他风格或用途(如微博、小红书、演讲等)方面的需要,我可以进一步为您调整内容。