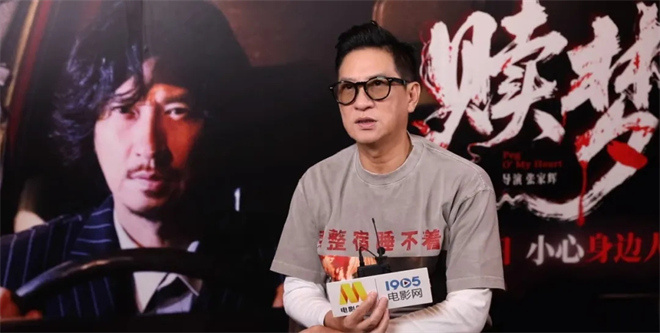

张家辉专访:《赎梦》自导自演创作之旅

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

知名演员张家辉完成了从“多料影帝”到导演的身份转型,其自导自演的第四部作品《赎梦》于2025年初春上映。这部心理惊悚片以仅900万港币的低成本制作,却在市场上展现出强劲势头,上映首日票房便超越同期热门动画电影《哪吒之魔童闹海》,终结了后者的连冠纪录,成为一匹引人瞩目的票房黑马。

张家辉的转型并非出于“演而优则导”的常规路径,而是源于对自我表达和新鲜题材的创作冲动。作为演员,他在主流电影中感受到一定局限性,因而希望通过导演工作突破框架,探索非主流叙事。尽管成功执导多部作品,他仍对导演身份保持清醒认知,自称“没有野心”,并坦言过程极为辛苦,随时准备回归演员身份。他的创作理念强调诚意、新鲜感、突破和独特性,这些特质在《赎梦》中得到了充分体现。

影片以“睡眠瘫痪症”(俗称“鬼压床”)为核心切入点和叙事载体,探讨梦境与现实、罪与罚、创伤与救赎之间的复杂关系。其创作灵感来源于一部关于该症状的纪录片,科学解释与中国文化中的迷信色彩形成的反差激发了张家辉的兴趣。电影内核聚焦于心理健康和原生家庭遗留问题,讲述了两段充满悲悯情怀的故事。

在风格追求上,《赎梦》力求突破类型片的常规套路。每个角色的梦境在视觉和感官上都截然不同,避免千篇一律的呈现方式。为增强沉浸感,梦境场景不使用传统配乐,而是依靠精心设计的声效营造诡异不安的氛围,引导观众潜入潜意识世界。在有限预算下,制作团队摒弃昂贵特效,采用创造性、低成本的拍摄手法,如运用威亚技术实现视觉奇观,展现出高水平的创意执行力。

为避免作品同质化,张家辉在创作过程中参考其他素材但刻意不看同类型电影,以保持作品的独特性。他强调,《赎梦》并非纯粹吓人的恐怖片,惊悚梦境是解开现实谜团的关键,是剧情不可分割的一部分。影片最终意图在于引发观众对自身内心隐秘和过往经历的反思。

身兼导演和主演双重身份给张家辉带来了巨大挑战。他需要平衡两种角色,亲自处理许多现场指令。然而,丰富的演员经验成为他执导的优势,使其能精准理解演员状态,用演员的语言进行沟通,从而赢得团队信任。他认为导演需要与作品“同生共死”,承担全部压力和责任。同时,作为演员时应完全信任导演,充当“工具”协助创作,尊重导演的权威——这种双重视角形成了他独特的导演哲学。

《赎梦》的成功对香港电影产业具有重要启示意义。在串流平台和市场竞争的压力下,该片为香港电影提供了一种探索路径:不盲目比拼大资本和大制作,而是依靠本土视角、创新类型、真诚情感和高创意来实现“错位竞争”。这种“内容为王”的策略证明,优质、有创意的内容能够打破“小众”与“大众”的界限。影片的市场策略也颇具智慧,抓住传统合家欢大片之外的市场空白,聚焦都市白领和年轻观众,采用灵活排片(如午夜场)策略,实现了以小博大的市场效果。

片名“赎梦”具有双重含义:既指角色在梦中为现实赎罪,也指导演借电影进行言说与表达。影片传递了对心理健康的关注、对因果报应的敬畏,以及坚守“不要做伤害人的事”的朴素价值观。这种终极关怀体现了张家辉真诚、独立的创作态度和深厚的人文关怀,希望观众能正视并尝试化解内心的隐秘伤痕。

关于未来计划,张家辉表示暂时没有强烈的下一步导演计划,重心可能回归演员身份,尝试文艺题材。但他追求“突破”与“新鲜感”的创作基因将持续下去,这种不断探索的艺术精神正是其作品能够持续打动观众的关键所在。《赎梦》的成功不仅是一部电影的商业胜利,更是一次关于电影艺术本质的深刻对话,为华语类型片的创作提供了新的思路和方向。