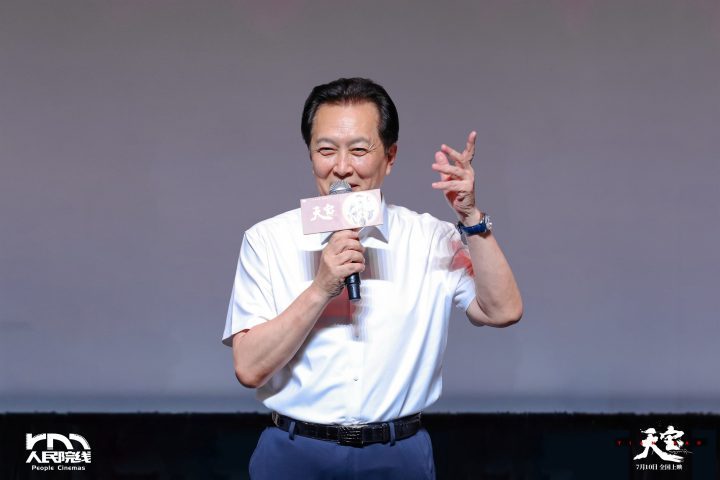

《天宝》上映:唐国强、汪海林剖析信仰之力量

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 当布达拉宫的阳光照进革命史

海拔四千米的寒风里,刘劲导演的耳廓冻得发紫。这个首次执筒的导演固执地要求重拍第三十七遍——镜头里顿珠次仁饰演的年轻扎巴(僧人)正赤脚踩过结冰的玛尼堆,藏族群众演员呼出的白雾在晨光中凝结成细小的冰晶。这是《天宝》剧组在阿坝草原的日常,也是这部”用命搏出来”的民族史诗最动人的注脚。

影片开场就颠覆了传统传记片的预期。不是按部就班地从1917年天宝出生讲起,而是突然切入1950年拉萨的某个黎明。已成为高级干部的桑吉悦希(天宝本名)站在布达拉宫金顶,手中转动的经筒突然卡住——这个精妙的隐喻瞬间勾连起两个时空。导演用这种心理蒙太奇的手法,让天宝的僧侣时期、红军时期与建设时期如同交织的哈达,在信仰的坐标上形成奇妙共振。

顿珠次仁的表演堪称”去表演化”的典范。当镜头捕捉到他第一次见到红军时,这个从未受过专业训练的藏族青年竟然下意识做出了扎巴特有的手势——右手拇指无意识地摩挲着褪色袈裟的边缘。这种肌肉记忆般的细节,比任何台词都更有力地诉说着身份转换的阵痛。特别在”更名”那场戏里,他捧着组织给的新名字蹲在溪边,水面倒影中忽然浮现当年在寺庙诵经的自己,这个长达两分钟的无台词镜头,把信仰的传承与升华拍得如唐卡般绚烂。

摄影指导李强把藏地美学玩到了极致。红军过草地的段落里,镜头突然从俯拍转为牦牛视角,观众能清晰看见战士们绑腿里渗出的血珠砸在格桑花上的特写。更绝的是转场设计——天宝在1935年递给小战士的糌粑碗,在1952年变成接装电站零件的容器,碗沿那道裂纹始终未变。这种”物象叙事”的手法,让阿坝的雪山草原真正成了会说话的历史见证者。

音乐总监张楚的创作大胆得惊人。把诵经的”央移”唱谱与《国际歌》旋律用微分音技术融合,当藏传佛教的铜钦号与红军军号在二郎山垭口同时响起时,竟产生了奇妙的化学反应。这种声音蒙太奇恰如编剧汪海林说的”四重叙事交响”,让红色基因与民族文化在音符中完成DNA重组。

最震撼的当属布达拉宫的象征体系。影片中它出现七次,每次形态各异:童年天宝眼中是镶着金边的梦境,长征路上变成背包里的素描,和平年代又化为办公室窗棂上的光影。直到结尾全景镜头,这座圣殿终于与天宝的人生轨迹完全重叠——当初那个为活佛点酥油灯的小扎巴,此刻正在为百万农奴点燃新生活的灯盏。这种”信仰的抵达”,比任何口号都更具感染力。

在七一档期看到这样的作品是惊喜的。它没有把民族英雄拍成大理石雕像,而是让我们看见天宝也会在深夜摩挲旧袈裟发呆,会因藏语汉语的思维冲突闹笑话。当主旋律敢于展现这种”粗粝的质感”(唐国强语),所谓的”个体化转向”才真正落地生根。7月10日银幕上那束穿越时空的信仰之光,或许能照见每个人心中未抵达的布达拉。