《艺术学院1994》6.21上映 董子健白客黄渤献声

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 那个夏天,我们都在艺术学院里迷了路

1994年的南方艺术学院,空气中飘着松节油的气味,琴房里传出断断续续的肖邦练习曲。张小军正对着宣纸发呆,墨汁在笔尖凝结成滴——这已经是他今天撕掉的第七张习作了。隔壁画室传来兔子用刮刀狠狠铲掉油画颜料的声音,音乐系的走廊上,高红和郝丽丽为要不要参加”校园十大歌手”比赛争得面红耳赤。这些画面,都被导演刘健用他那支充满颗粒感的铅笔,一帧一帧地刻进了《艺术学院1994》的胶片里。

记得预告片里有个特别戳心的镜头:张小军蹲在宿舍楼顶,看着远处工地上正在拆除的老电影院。他手里攥着半本被雨水泡皱的《芥子园画谱》,突然扭头问室友:”你说咱们学这些,到底是继承传统还是给传统送终?”这时候镜头切到音乐系琴房,高红正把巴赫的十二平均律弹得支离破碎,她突然停下来对着乐谱嘀咕:”三百年前的人写的规矩,凭什么要管着现在的我?”这些对话像刀子似的,把所谓”艺术教育”的遮羞布划开一道口子。

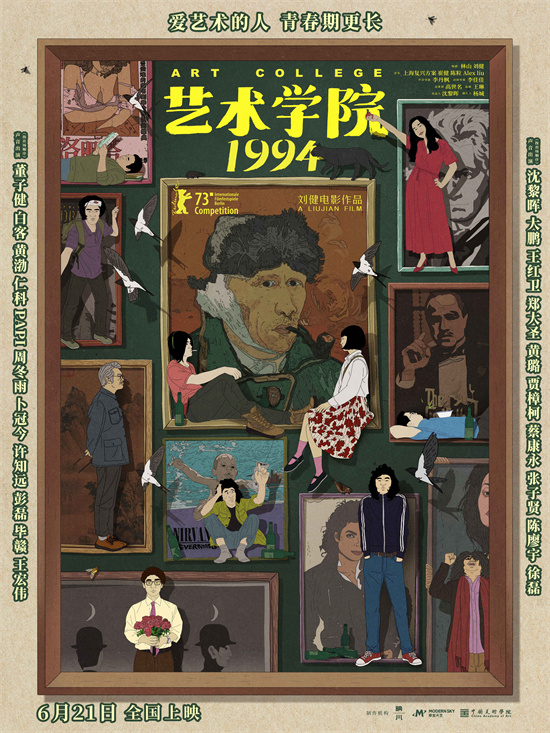

黄海设计的海报简直是个微型时光胶囊。仔细看会发现背景里拼贴着《阳光灿烂的日子》的电影票根、崔健演唱会海报、翻烂的《朦胧诗选》,还有半张被咖啡渍染黄的艺用人体解剖图。所有角色都像被困在巨大的调色盘里,郝丽丽的小提琴琴弓卡在凡·高《星空》的笔触中,兔子的画架上缠着王小波《黄金时代》的书页。最绝的是角落里那只黑猫,它蹲在《蒙娜丽莎》的复制品上,眼神狡黠得像是看透了所有艺术生的窘迫。

董子健给张小军配音时,故意带上了点江浙口音的尾调。有场戏是张小军对着自己临摹的《溪山行旅图》崩溃:”我爷爷说画山要远观其势,近观其质,可老师非要我们学什么构成主义!”这时候周冬雨配音的郝丽丽正把《梁祝》改成摇滚版,琴弦”啪”地断了,她愣了两秒突然大笑:”你们说,梁山伯要是活在现在,会不会也是个玩地下乐队的?”这些台词像打水漂的石子,在看似平静的校园生活里激起一圈圈涟漪。

影片最动人的是那些沉默的段落。凌晨四点的画室里,兔子把颜料管里最后一点群青挤在调色板上,窗外的天光渐渐变成蟹壳青;音乐楼后的槐树下,高红反复练习着德彪西《月光》的某个乐句,直到落叶堆满琴凳。没有煽情的配乐,只有铅笔在速写本上的沙沙声,和总是跑调的校工铃声——这些声音比任何豪言壮语都更真实地记录着青春的迷茫。

记得柏林首映时,有个德国影评人特别提到食堂那场戏:学生们围着搪瓷饭盆争论”到底什么是好艺术”,背景音里食堂大妈在喊”最后一份红烧肉要不要”。这种粗粝的真实感,让二维动画的线条都有了温度。刘健导演说他在采风时听过一个真事:有年毕业生答辩,国画系有人交了张空白宣纸,理由是”我的主题是《无》”。这个荒诞又诗意的细节,最后变成了电影里最耐人寻味的镜头——毕业展上,张小军的展位摆着个不断播放”此处应有作品”的录音机。

当郝丽丽在毕业晚会把《友谊地久天长》唱成爵士版,当兔子终于敢用红色颜料涂满整张画布,当张小军把祖传的狼毫笔插进装满可乐的玻璃瓶——这些瞬间比任何口号都更有力地诠释着海报上那句话:”爱艺术的人青春期更长”。或许青春本来就是幅永远画不完的素描,而我们都是那个在画室待到锁门的艺术生,衣服上沾着洗不掉的颜料,心里揣着不敢示人的草稿。