《日暮归乡》海报:中国台湾老兵的思乡情怀

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 回家的路,走了七十年

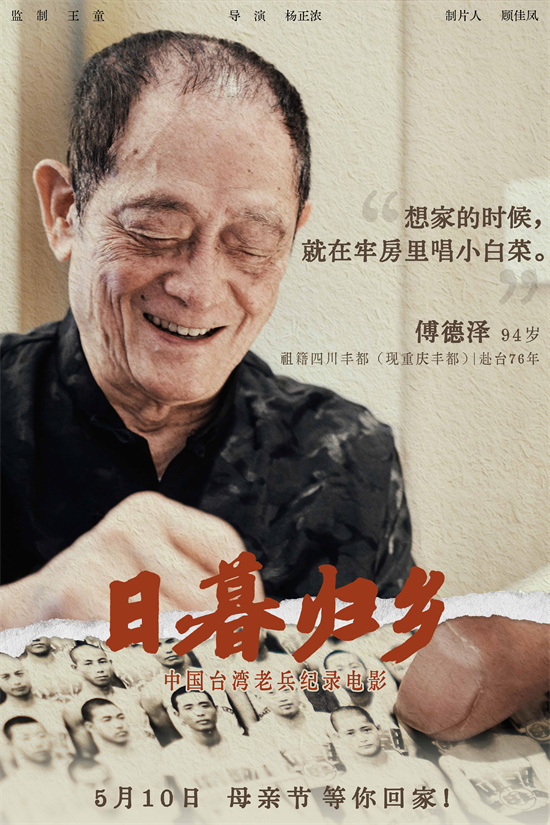

“小白菜呀,地里黄呀,三两岁呀,没了娘呀……”傅德泽老人沙哑的嗓音在镜头前响起时,摄影棚里所有人都红了眼眶。这位18岁就被迫离开安徽合肥的老兵,在台湾岛上唱了七十多年的北方民谣,每一个音调里都浸着化不开的乡愁。

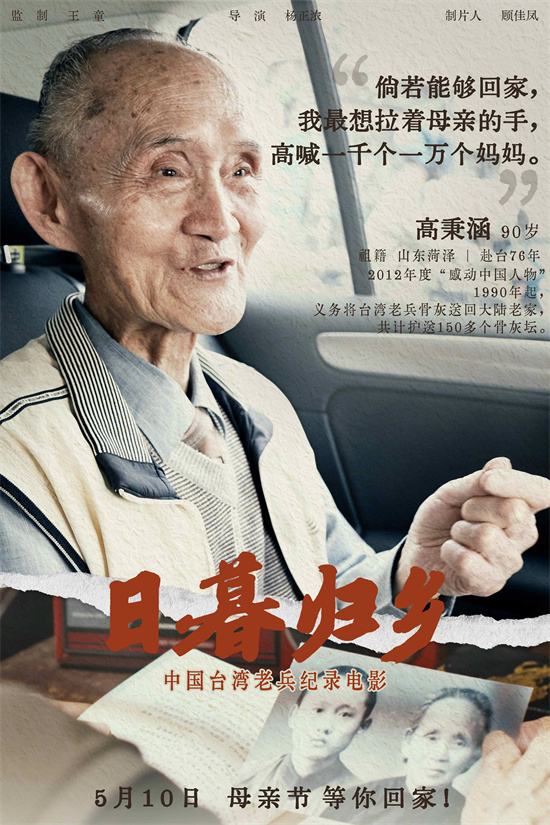

《日暮归乡》的镜头对准了六个这样的故事。高秉涵佝偻着背在台北街头踽踽独行的身影特别让人揪心,这个山东菏泽汉子用布满老年斑的双手,整整76年都在做同一件事——把老战友们的骨灰坛子一个个送回大陆。150多个青瓷坛子,每个都贴着泛黄的照片,有的甚至已经褪色到看不清面容。”这是老张,徐州人,临走前攥着半块家乡的麦芽糖……”老人摩挲着坛身的动作,像是在抚摸故人的脸庞。

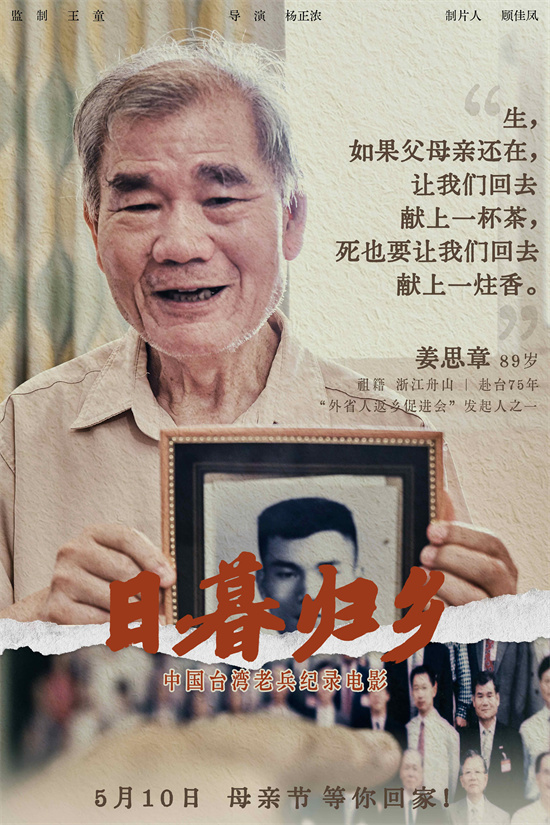

导演杨正浓说起拍摄中最震撼的发现:所有老兵家里都藏着类似的”宝贝”。姜思章的樟木箱底压着14岁离家时穿的对襟褂子,金英的床头柜锁着半封没寄出的家书,曾奇才的铝饭盒永远装着四川老家的花椒。这些发霉的、生锈的、褪色的物件,在镜头里突然有了温度,仿佛能看见它们被无数个辗转难眠的夜晚反复摩挲的样子。

王童监制提到有个镜头拍了二十七遍——潘松带老人对着海的方向跪拜。这个广东汕尾渔民的后代,临终前非要家人把他抬到基隆港。”咸水味不对,我们汕尾的海风要更腥些。”老人浑浊的眼睛望着对岸,干枯的手指在轮椅扶手上划出波浪的弧度,这个动作后来成了海报上的剪影。

摄制组跟着傅德泽回到合肥时遇到件奇事。老人站在已经变成商业街的老宅原址,突然准确报出邻居家四十年代的门牌号。更神奇的是,当地档案馆真的找出了当年的户籍册,泛黄的纸页上”傅家小儿”的墨迹还清晰可辨。这种记忆的精确性让顾佳凤制片人当场泪崩,”原来他们不是记性好,是这些画面在脑子里循环播放了七十多年”。

影片最催泪的部分藏在细节里。高秉涵护送最后一个骨灰坛时特意绕道菏泽乡下,在荒废的打谷场上抓了把土;姜思章给舟山老家打电话,听到侄孙说”阿爷留下的渔网还在”,突然像个孩子似的嚎啕大哭。这些镜头没有任何配乐,只有沉重的呼吸声和此起彼伏的抽泣声。

有个未被剪进正片的片段:摄制组离开前夜,几个老兵凑钱买了瓶金门高粱。九十多岁的曾奇才颤巍巍地给每人倒了一杯,”这杯敬长江”、”这杯敬黄河”、”这杯敬……敬咱们再也见不到面的老娘”。月光下六个酒杯碰在一起,溅出的酒液像极了他们横跨海峡的眼泪。

5月10日母亲节上映的安排别有深意。片尾字幕滚动时,银幕上会同时出现六位老兵母亲的遗照,她们永远定格在送别时的年纪。有场试映会上,放完这段后全场寂静了整整三分钟,直到某个观众席突然爆出句带着哭腔的”娘,我回来了”,瞬间引发整场啜泣。

这些佝偻的背影正在加速消失。摄制组统计过,台湾现存大陆老兵平均年龄91.7岁,每天都有3-5人离世。片子里金英老人弥留之际的镜头让人心碎——她反复摸着孙女带来的潮汕绿豆饼,却已经咽不下去,”阿妹啊,这饼该配凤凰单枞的……”话音未落,监护仪就拉成了直线。

当片尾出现两岸航班画面时,有个细节值得玩味:高秉涵老人始终攥着张泛黄的船票,那是1949年从厦门到基隆的旧票根。”我们这代人等不到通车了,”他在杀青宴上对导演说,”但片子能替我们回家看看。”这话让筹备八年的主创团队集体破防——原来他们拍的不仅是纪录片,更是一封迟到七十年的家书。