《女孩》百度云盘蓝光版「BD1280P/3.9G-MP4」原声版资源下载链接

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

在电影的世界里,一个承诺的重量有时可以超越影像本身,成为连接过去与未来、师承与突破的纽带。二零二三年十月三十日,演员舒淇站在其编剧并执导的电影《女孩》首映礼上,首次向公众透露了一个埋藏心底的故事——她成为导演的契机,源自华语电影大师侯孝贤的一句鼓励和提议。她坦言,若非侯导的推动,自己从未想过涉足导演这一领域。完成这部作品,对她而言,是“完成了对侯导的承诺”。这番发言不仅揭示了电影背后的情感驱动力,更将一部个人化的处女作置于更广阔的电影传承脉络中,引发人们对艺术创作中 mentorship 与自我探索的深思。

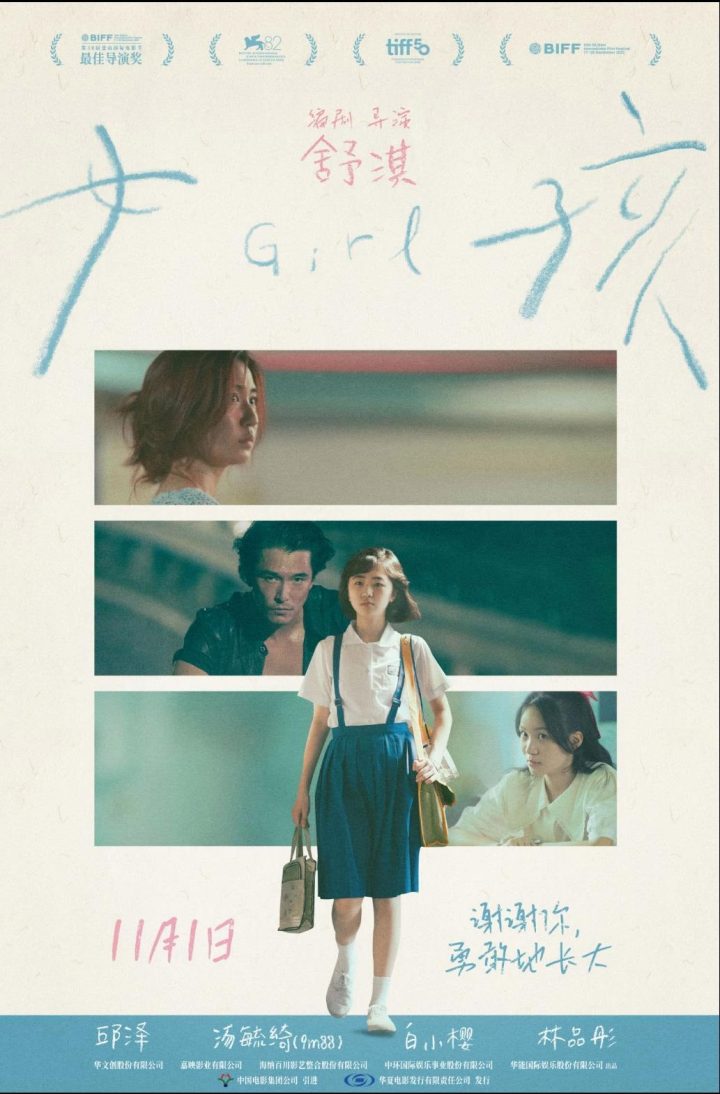

《女孩》作为舒淇的导演处女作,立即在国际影坛上留下了印记。影片以充满怀旧感的笔触,将观众带回到上世纪八十年代,那个物质或许匮乏但情感丰沛的岁月。背景设定在这样一个时代,并非偶然;它仿佛是一面镜子,反射出舒淇自身成长中的片段与情绪。影片被许多评论者描述为她的“自传体”日记,通过一个少女在迷惘中成长、逐渐遇见世界色彩的故事,勾勒出青春期的脆弱与韧性。这种个人化的叙事方式,让电影超越了简单的怀旧,成为对个体记忆的深度挖掘。舒淇以导演的身份,重新审视自己的过去,将私密的情感体验转化为普遍的人类共鸣,使得影片在细腻的镜头语言中,流淌着真实而动人的力量。

从国际认可的角度看,《女孩》的成就令人瞩目。影片成功入围威尼斯电影节主竞赛单元,这一荣誉本身就标志着它在艺术上的高度。威尼斯电影节作为世界最古老的电影节之一,向来以推崇作者电影和先锋表达著称,《女孩》的入围不仅是对舒淇导演能力的肯定,也是对她独特视角的嘉许。更值得一提的是,在第三十届釜山国际电影节上,舒淇凭借此片荣获最佳导演奖。这一奖项在亚洲电影界具有重要影响力,它表彰了导演在叙事、视觉和情感掌控上的卓越表现。在获奖感言中,舒淇再次特别感谢了侯孝贤导演,强调“没有侯孝贤导演,就没有《女孩》”。这句话不仅仅是一句客套的致谢,它深刻体现了侯孝贤在舒淇艺术生涯中的转折性作用。

侯孝贤作为台湾新电影运动的代表人物,其作品以长镜头、写实风格和对社会边缘人的关注而闻名。他长期以来被视为华语电影的导师人物,曾提携过多位电影人。对舒淇而言,侯导的鼓励可能不仅仅是一句建议,而是一种信任的传递,激发了她内心对表达的渴望。这种师承关系在电影史上并不罕见,例如马丁·斯科塞斯与约翰·卡萨维茨之间的影响,或黑泽明对年轻导演的扶持。在舒淇的案例中,侯孝贤的提议成为了她跨越演员身份、探索导演领域的催化剂。通过《女孩》,她不仅兑现了一个承诺,更完成了一次艺术的自我救赎,将侯导所倡导的人文关怀与个人记忆融合,创造出属于自己的电影语言。

影片的怀旧风格和自传体元素,进一步强化了这种传承与创新的对话。上世纪八十年代的背景,或许呼应了侯孝贤电影中常见的时代氛围,如《童年往事》或《风柜来的人》中对青春与社会的刻画。然而,舒淇的视角更加内省和女性化,她通过少女的成长故事,探讨了身份认同、孤独与希望等主题。这种处理方式,既体现了对前辈的致敬,又彰显了独特的作者印记。电影中,色彩从灰暗到鲜活的渐变,象征了主角从迷惘到觉醒的历程,也隐喻了舒淇自身从演员到导演的蜕变。在这个过程中,她不仅讲述了一个女孩的故事,更重新定义了自己在电影产业链中的角色。

总的来说,舒淇的《女孩》是一部多重意义的作品:它是导演处女作,是个人记忆的投射,是国际奖项的赢家,更是对一位电影大师的承诺的兑现。通过这部电影,我们看到了艺术创作中师徒关系的力量,以及女性电影人在全球影坛中不断突破边界的身影。从威尼斯到釜山,影片的旅程印证了电影作为跨文化语言的魅力,而舒淇的致谢则提醒我们,在光影交错的背后,总有一些人与事,悄然塑造着故事的走向。正如电影本身所传达的,成长往往源于外界的推动与内心的回应,而《女孩》正是这种动态的完美体现,它不只是一部电影,更是一段关于承诺、传承与自我发现的旅程。