《小山河》10.18上映:陈昊宇、吴彦姝共谱祖孙情深

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

在当代电影创作的版图上,一部名为《小山河》的作品正悄然走进观众的视野。这部由彭臣执导的影片,将于十月十八日正式与观众见面。彭臣此前执导的《走路上学》曾荣获华表奖、金鸡奖等殊荣,此次再度执导演绎筒,无疑为这部新作增添了更多期待。影片的主演阵容汇集了陈昊宇、吴彦姝、彦希、朱圣祎、张铁林、郑罗茜等实力派演员,其中陈昊宇与吴彦姝的领衔主演尤为引人注目。更值得关注的是,该片已成功入围国际A类电影节“第70届圣塞巴斯蒂安国际电影节”,电影节闭幕晚宴甚至以“中国《小山河》主题晚宴”命名,这一殊荣不仅彰显了影片的艺术价值,也预示着其在世界影坛的潜力。

影片以二十六岁的都市青年青禾为主角,讲述了她从繁华的深圳返回湖南老家的心路历程。在创业的艰辛与处理与母亲关系的复杂情感中,青禾通过与外婆的相伴时光和一道道家乡美食,逐渐唤醒沉睡的记忆,重新理解家人的情感世界,最终实现自我和解与心灵成长。这一故事主线不仅贴近当代年轻人的生活现实,更触及了社会转型期青年群体的普遍心理困境。

《小山河》的核心主题深刻而多元,其中最引人深思的是对青年返乡议题的探讨。在当代中国社会城乡发展不均衡的背景下,年轻人面临着“离乡”与“返乡”、“留下”与“出走”的艰难抉择。影片通过青禾的个人经历,展现了这种抉择背后的内心挣扎与价值追寻。这种探讨不仅具有时代意义,也反映了当下社会结构变迁对个体命运的影响。

代际沟通与亲情是影片着力刻画的另一重要主题。影片构建起连接三代人情感记忆的桥梁,特别聚焦于“隔代亲”这一中国家庭中特有的情感模式。在快速变迁的社会环境中,代际之间的理解与沟通往往面临诸多障碍,而《小山河》通过细腻的情感描摹,为观众呈现了跨越代沟的可能性。影片中青禾与外婆、母亲之间的情感互动,不仅是个体家庭的故事,更是当代中国家庭关系的缩影。

美食与乡愁的巧妙结合,使《小山河》被誉为“一封写给故乡的味觉情书”。影片中,湘菜如腊肉、鲊鱼、红烧肉等不仅是地方风味的呈现,更成为唤醒情感和记忆的重要媒介。这种以美食为载体表达乡愁的手法,既延续了中国文化中“食为天”的传统,又创新了情感表达的方式。每一道菜肴都不仅是味觉的享受,更是情感的寄托,承载着人物对故乡、对亲人的深厚情感。

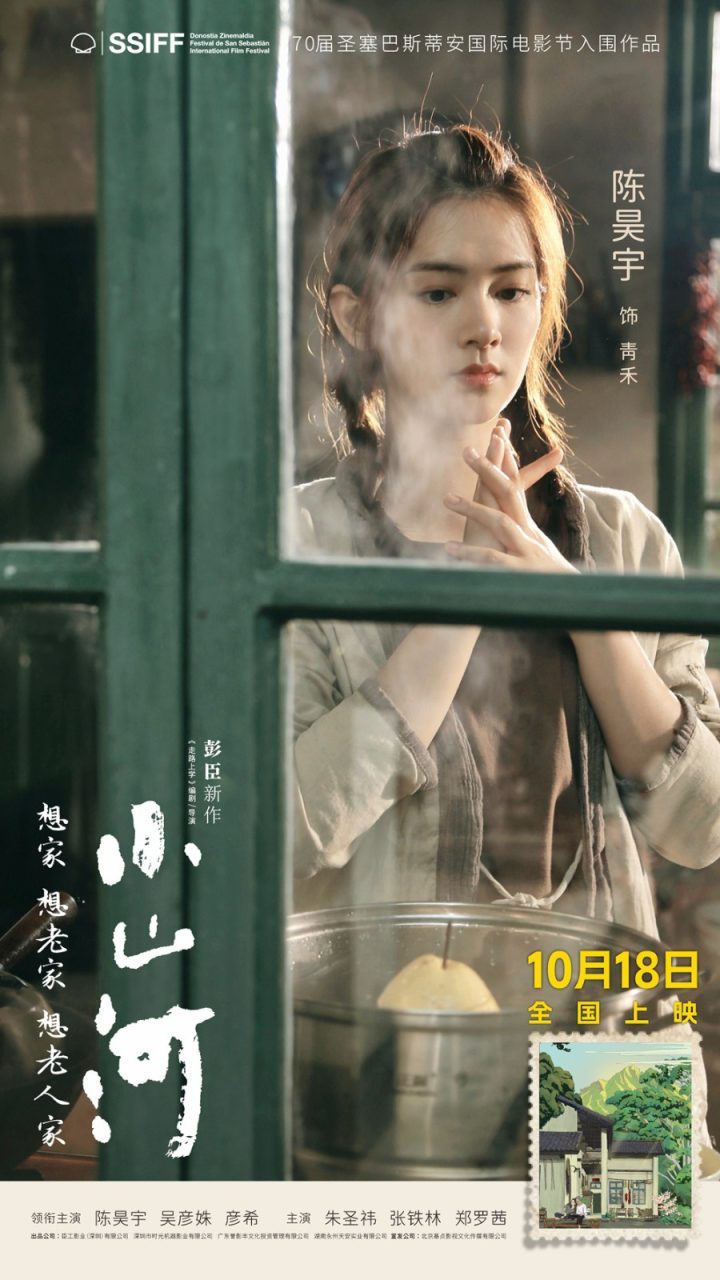

在影片风格与艺术表达方面,《小山河》展现出独特的艺术追求。影片采用独具匠心的叙事结构与富有哲思的影像语言,在平实的日常生活中挖掘深刻的人生哲理。特别值得一提的是影片的海报设计,以“隔窗凝望”的意象巧妙呼应了“代际沟通”与“情感隔阂”的主题,精准诠释了中国人内敛的情感表达方式。这种视觉表达与影片内涵的高度统一,体现了创作团队对细节的精心打磨。

表演艺术上,吴彦姝与陈昊宇的首度合作成为影片的一大亮点。两位演员跨越五十四岁的年龄差,精准演绎了祖孙之间的情感纽带。据悉,吴彦姝为塑造角色特意研习了湖南方言,这种对表演艺术的执着追求令人敬佩。陈昊宇则通过细腻的表演,将当代青年在传统与现代之间的徘徊与抉择刻画得入木三分。其他演员如张铁林、郑罗茜等的精彩演绎,也为影片增添了丰富的层次感。

从更广阔的社会文化视角来看,《小山河》所探讨的主题与当代中国社会的发展脉搏紧密相连。随着城市化进程的加速,越来越多的年轻人面临着身份认同与价值选择的困惑。影片通过个人化的叙事,反映了这一时代背景下个体的心灵历程。同时,影片对传统家庭关系的重新审视,也为观众提供了思考现代家庭伦理的新视角。

在艺术价值与社会意义的平衡上,《小山河》展现出独特的创作智慧。影片既保持了艺术电影的审美追求,又触及了广泛的社会议题,这种平衡使得影片具有更广泛的受众基础。特别是对湖南地域文化的细腻呈现,不仅丰富了影片的文化内涵,也为地方文化的传播提供了新的可能。

作为一部入围国际重要电影节的影片,《小山河》的艺术成就已得到专业领域的认可。这种认可不仅源于影片精湛的制作水准,更在于其能够以普世的情感打动不同文化背景的观众。影片中关于家庭、成长、自我认同的主题,跨越了地域与文化的界限,具有普遍的人文关怀价值。

在当代电影产业格局中,《小山河》代表了一种回归生活本真的创作取向。在商业大片充斥市场的当下,这种聚焦普通人情感世界的影片显得尤为珍贵。它提醒我们,电影不仅是视觉的盛宴,更是心灵的对话。通过细腻刻画人物内心的成长历程,影片为观众提供了一面映照自我的镜子,让人们在观影过程中反思自己的生活与选择。

从电影美学的角度审视,《小山河》在影像语言上的探索也值得关注。影片将湖南乡村的自然景观与人物内心世界巧妙融合,创造出富有诗意的视觉体验。这种将外在景观与内心景观相呼应的手法,不仅增强了影片的艺术感染力,也深化了主题表达。每一个画面都不仅是故事的载体,更是情感的延伸。

影片对美食场景的处理也别具匠心。不同于一般影视作品中美食的视觉炫耀,《小山河》中的每一道菜肴都与人物的情感发展紧密相连。从食材的准备到烹饪的过程,再到共享美食的时刻,每一个细节都承载着丰富的情感内涵。这种将物质性与精神性完美结合的艺术处理,使影片在感官享受与心灵触动之间建立了有机的联系。

在人物塑造方面,《小山河》突破了某些类型化的窠臼。无论是青禾在都市与乡村之间的徘徊,还是外婆在传统与现代之间的平衡,每个人物都具有丰富的内心世界和成长轨迹。这种立体化的人物塑造,使得影片的故事更加真实可信,情感更加动人肺腑。

特别值得称道的是影片对代际关系的处理。不同于某些作品中对代际冲突的简单化呈现,《小山河》通过细腻的笔触,展现了不同世代之间相互理解的可能性。这种处理既尊重了代际差异的现实,又传递了和谐共处的理想,体现了创作团队对社会关系的深刻洞察。

从文化传承的角度看,影片对湖南地方文化的呈现也具有特殊意义。通过方言、饮食、生活习惯等细节的刻画,影片不仅展现了一个地区的文化特色,更探讨了传统文化在当代社会的生存状态。这种地域性与普遍性的结合,使影片在文化表达上达到了新的高度。

作为彭臣导演的新作,《小山河》延续了其一贯的人文关怀与艺术追求,同时在题材和表达上有所突破。从《走路上学》到《小山河,导演始终关注个体在特定社会环境中的成长历程,这种创作脉络的延续与发展,体现了一位电影作者的艺术坚持。

影片在国际电影节上的表现也值得关注。圣塞巴斯蒂安国际电影节作为国际A类电影节,其认可不仅是对影片艺术质量的肯定,也是中国电影走向世界的一个例证。特别是在跨文化传播的语境下,《小山河》如何通过地域性的故事传递普遍性的情感,这一经验对于中国电影的海外推广具有借鉴意义。

在电影叙事方面,《小山河》采用了较为舒缓的节奏,这与影片探讨内心世界的主题相得益彰。在现代生活节奏日益加快的背景下,这种叙事节奏本身就成为对现代生活方式的一种反思。通过让观众跟随主人公的脚步慢下来,影片创造了一个思考与感受的空间。

从接受美学的角度看,影片所探讨的返乡主题与当代观众的生活经验形成了强烈共鸣。随着社会流动性的增强,越来越多的人经历着离乡与返乡的心路历程。影片通过艺术化的处理,为这种普遍经验提供了表达的渠道和思考的框架,这也是其社会意义的重要体现。

在技术层面,影片的摄影、美术、音乐等元素都服务于整体艺术表达。特别是对湖南乡村景观的呈现,既保持了地域特色,又赋予了诗意的美感。这种技术性与艺术性的统一,体现了制作团队的专业水准与艺术追求。

影片对亲情关系的刻画也突破了传统的表达方式。通过日常生活中的细微互动,而非戏剧化的冲突,展现了家庭成员之间深厚而复杂的情感。这种克制而内敛的表达方式,更贴近中国人真实的情感模式,因而更能引起观众的共鸣。

从文化研究的视角来看,《小山河》还触及了传统与现代、乡村与都市、个体与家庭等多重二元关系的探讨。影片没有简单地对这些关系做出价值判断,而是通过人物的具体经历,展现了这些关系之间的张力与融合的可能性。这种开放的视角,为观众提供了更多的思考空间。

在表演艺术方面,除了主演的精彩演绎,配角演员的表演也各具特色。这些配角不仅丰富了影片的人物图谱,也共同构建了一个真实可信的故事世界。特别是对乡村社群中人际关系的呈现,展现了创作团队对社会生活的细致观察。

影片在情感表达上的克制与细腻,构成了其独特的艺术风格。相较于某些商业片对情感的过度渲染,《小山河》更注重情感的真实性与复杂性。这种艺术选择既是对观众理解力的尊重,也是对电影艺术本质的回归。

从产业角度看,《小山河》这类注重艺术品质与社会关怀的影片,为中国电影市场的多元化发展提供了有益补充。在追求票房与市场规模的同时,这类影片提醒我们电影作为艺术形式的文化价值与社会功能。

最后,值得思考的是影片所传递的人文精神。在物质主义盛行的当下,《小山河》通过对亲情、乡情、自我成长的探讨,重申了精神价值的重要性。这种人文关怀不仅体现在影片的内容中,也贯穿于其艺术表达的各个方面。