《疯狂电脑城》预告:揭秘虚拟世界身份之谜!

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

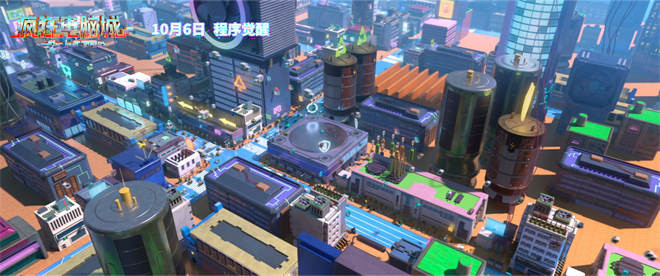

在光影交织的数字幻想国度,一部名为《疯狂电脑城》的科幻动画作品即将于2025年10月6日揭开神秘面纱。这部融合科幻与冒险类型的影片,构建了一个前所未见的虚拟宇宙——整个城市以计算机内部结构为原型,街道由流动的光束线条编织而成,建筑外墙装饰着不断变化的电子纹路,无数发光LED屏幕如同呼吸般明灭闪烁,营造出既冰冷又充满生命力的数字生态。这个世界既是科技的奇观,也是叙事的牢笼,每一个像素点都可能隐藏着关键线索。

在这个由代码构筑的迷宫中,主角“扎普”作为一个身份不明的“未知程序”悄然苏醒。他如同数字海洋中突然出现的幽灵,没有记忆,没有过去,唯有那个贯穿始终的疑问:“我是谁?”这个看似简单的哲学命题,成为推动整个故事发展的核心引擎。扎普的存在本身就是一个悖论——在一切都被精确记录的数字世界里,为何独独他的来历成为空白?这种设定巧妙地将观众拉入同一个解谜轨道,使每个人都不自觉地与扎普共同踏上寻找真相的旅程。

随着剧情展开,扎普在迷宫般的城市中穿梭,每一次数据检索、每一段记忆碎片的重组,都像是在黑暗中摸索开关。那些看似偶然的相遇、突如其来的系统错误、无法解释的数据异常,逐渐编织成一张巨大的谜网。影片通过扎普的视角,带领观众经历层层递进的悬疑体验:从简单的身份追寻,逐步深入到对整个系统本质的质疑。这种叙事结构不仅保持了紧张感,更在每一个转折处埋下新的伏笔。

特别值得玩味的是影片对“数据陷阱”这一概念的探索。扎普的失忆是否真的只是一场意外?或者这本身就是某个更高意志精心设计的程序?当他越接近真相,就越发怀疑自己每一步行动都在某种预设的轨道上运行。这种对自由意志与命定论的思考,为影片注入了深刻的哲学维度。数字世界中的每一次“偶然”,可能都是经过精密计算的“必然”,这种认知让扎普的追寻同时具有了悲剧与反抗的双重色彩。

影片视觉语言同样值得称道。预告片中蓝、紫碰撞的数码粒子不仅构成绚丽的视觉奇观,更隐喻着故事中深层的冲突与对立。蓝色可能代表秩序、系统与控制,而紫色则暗示变异、未知与反抗,两种色彩的碰撞恰如扎普内心与外部世界的永恒张力。这些视觉元素并非单纯的装饰,而是叙事的有机组成部分,每一个光影变化都在向观众传递着信息。

在剧情走向上,《疯狂电脑城》采取了非线性的叙事策略。扎普的身份追查如同在迷雾中拼图,每一次以为接近真相时,新的发现又将一切推倒重来。这种叙事结构精准模拟了在数字时代寻找真相的体验——信息过载与核心真相的缺失同时存在。当最终的谜底揭晓时,观众获得的并非简单的答案,而是对整个系统运行逻辑的全新认知,以及更多待解的疑问。这种开放式的结局处理,既尊重了观众的智慧,也保持了故事在观影结束后持续发酵的可能。

作为科幻类型的新尝试,影片成功地将技术想象与人性探索融为一体。在冷冰冰的代码背后,是对身份认同、记忆价值与存在意义的温暖追问。扎普的旅程本质上是一场数字时代的奥德赛,他在虚拟城市中的冒险,映射着每个现代人在信息爆炸时代对自我定位的迷茫与求索。这种将宏大主题包裹在娱乐形式中的做法,展现了科幻作品最为珍贵的品质——在想象未来图景的同时,关照当下人类处境。

《疯狂电脑城》构建的数字宇宙既是一个具体的叙事空间,也是当代社会的精妙隐喻。在这个一切都可被数据化、被记录、被分析的时代,个体的独特性与主体性如何存续?当记忆可以被篡改,身份可以被编程,什么才是定义“我”的本质?影片通过这些设问,触碰了数字时代最敏感的神经。而扎普作为“未知程序”的身份,恰好成为探讨这些议题的完美载体——他既是系统的一部分,又是系统的异数,这种矛盾位置使他能够同时从内部和外部审视整个数字文明。

在技术细节上,影片对计算机内部世界的想象既富有创意又具备逻辑自洽性。数据流如江河般奔涌,防火墙如城墙般耸立,病毒如幽灵般游荡,这些拟人化的处理使得抽象的数字概念变得可感可知。同时,影片没有陷入技术至上的陷阱,而是始终将人物的情感旅程置于叙事中心。扎普对自我身份的执着追寻,本质上是一种对存在意义的渴求,这种情感动力超越了一切技术设定,成为连接观众与角色的桥梁。

这场在虚拟城市中展开的冒险,最终指向的是关于自我认知的永恒命题。当扎普在数据的迷宫中东奔西走,他实际上是在进行一场内向的旅程——外部世界的谜题,需要向内寻找答案。这种内外呼应的叙事结构,赋予影片超越类型的深度。而随着剧情的推进,观众逐渐意识到,他们与扎普一样,都在各自的生活中追寻着属于自己的“我是谁”的答案,只是舞台不同而已。