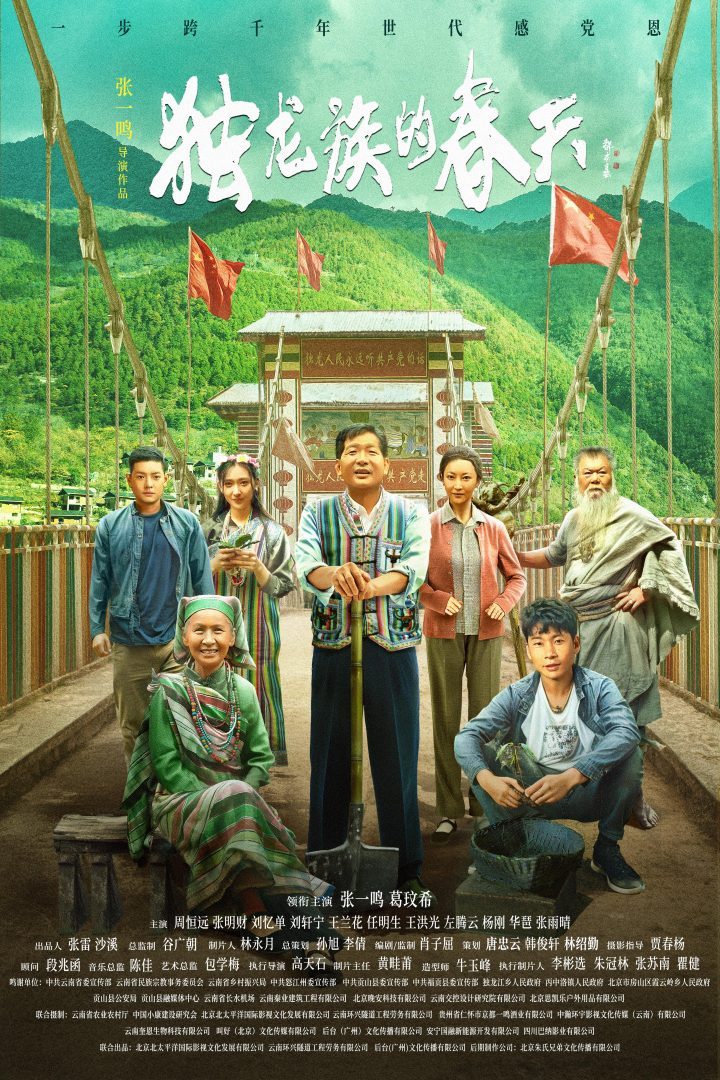

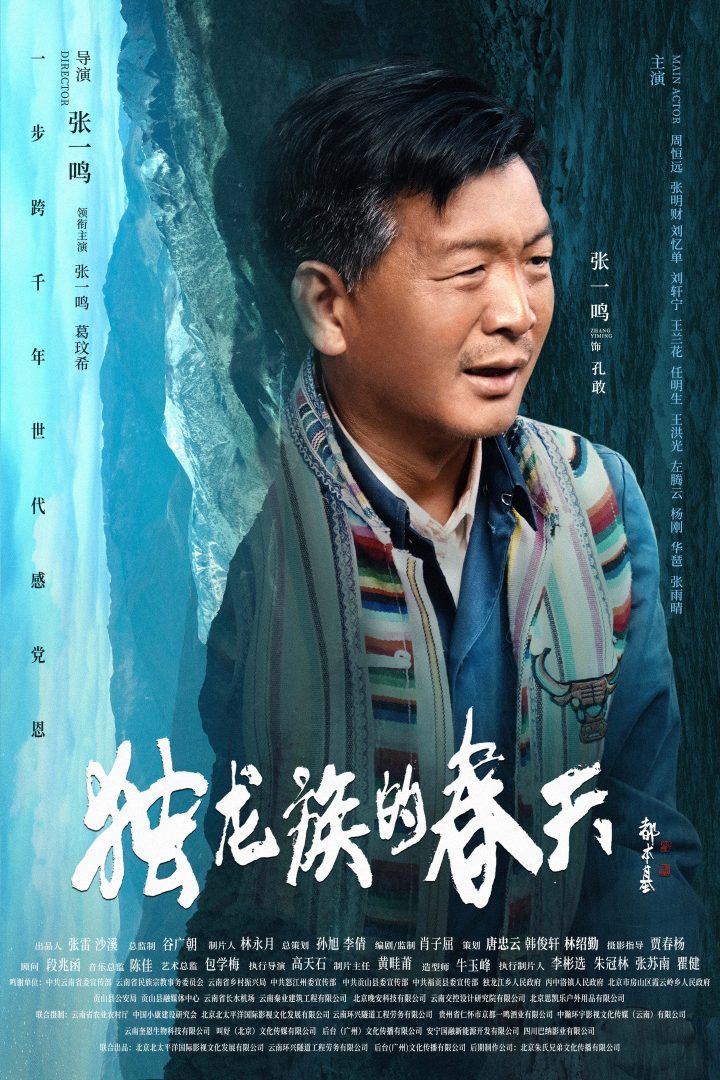

张一鸣执导《独龙族的春天》电影海报发布

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 独龙江畔的七十年:一个民族的千年跨越

孔敢第一次看到山外的世界时,那双布满老茧的手紧紧攥住了解放军的衣角。这个独龙族少年不会想到,自己将成为连接原始森林与现代社会的一座桥梁。电影《独龙族的春天》用细腻的镜头语言,记录下这个藏在怒江大峡谷深处的民族如何完成”一步跨千年”的壮丽转身。

1949年的独龙江峡谷还保持着刀耕火种的生活方式。影片开场那组令人震撼的长镜头里,村民们在陡坡上焚烧山林,用削尖的木棍戳出播种的坑洞。孔敢的父亲在狩猎时坠崖的闪回画面,揭示着这个民族面临的生存困境。当解放军工作队翻越海拔5000米的雪山垭口,带给村民的不仅是盐巴和铁器,更带来了改变命运的可能性。有个细节特别打动人——工作队员教孩子们用肥皂洗手时,孩子们好奇地舔着肥皂泡泡,这个充满生活质感的瞬间,比任何宏大叙事都更能说明两种文明的初次碰撞。

改革开放的春风吹到独龙江已是八十年代。已成年的孔敢带着山货走出峡谷,在县城集市上因为不会使用秤杆闹出笑话。导演张一鸣在这里用了轻喜剧的处理方式——孔敢把电子计算器当成会说话的妖怪,引得周围摊贩哄堂大笑。这些生动细节消解了主旋律电影常有的说教感,让观众在会心一笑中体会到文化差异的深刻。当孔敢第一次看到电视里播放农业技术节目时,镜头特写他瞳孔里闪烁的光斑,这个诗意的隐喻暗示着新世界的种子正在萌芽。

2010年独龙江隧道贯通的那场戏堪称全片高潮。摄制组实景拍摄了当年通车仪式的珍贵素材,与剧情巧妙交织。年过半百的孔敢开着新买的农用三轮车穿过隧道,后视镜里闪过他年轻时攀爬藤条桥的倒影。这个精妙的蒙太奇把七十年时空压缩在十秒镜头里,连观影的年轻观众都忍不住掏出手机查”独龙族藤桥”的历史照片。更令人唏嘘的是片中老祭司的转变——这个曾经坚决反对”破坏神山”的老人,最终在通电仪式上亲手合闸,灯泡亮起的刹那,他脸上皱纹里蓄着的泪水比任何台词都有力量。

脱贫攻坚战役打响后,返乡的孔敢带领村民发展草果种植的段落充满泥土气息。电影没有回避初期村民的疑虑——有人偷偷把扶贫鸡苗炖了汤,有人在技术员背后嘀咕”汉人的法子养不活独龙江的庄稼”。这些鲜活的生活片段,让后来的成功转型显得更加真实可贵。当第一批草果通过电商平台卖出大山时,快递员教老人们用手机查物流信息的场景,让影院里响起一片善意的笑声。

影片结尾处,百岁老人纹面女在新建的安居房里抚摸党旗的镜头,与开头她年轻时躲避山匪的回忆形成闭环。这个没有台词的段落,却道尽了独龙族人最深沉的情感。片尾字幕滚动时,银幕上穿插着真实的独龙族新貌航拍——彩虹下的安居房、校园里跳竹竿舞的孩子、直播间卖特产的少女,这些画面比任何宣传册都更具说服力。

从兽皮裹身到西装革履,从结绳记事到网络直播,这部电影用孔敢一家三代人的命运轨迹,编织出一部浓缩的民族发展史。当年轻观众看到独龙族青年用手机直播家乡的云海时,或许会想起影片开头那个舔肥皂泡的孩子——这七十年走过的路,何尝不是整个中国少数民族发展的生动注脚?