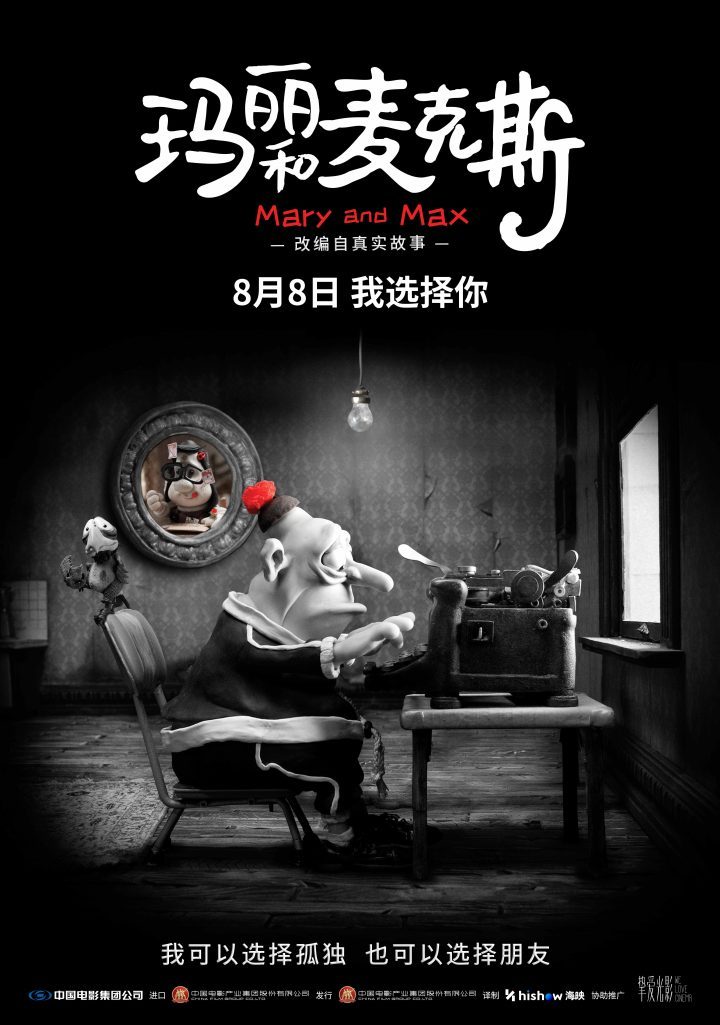

《玛丽和麦克斯》8.8上映:银幕温暖治愈孤独

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

《玛丽和麦克斯》:一坨黏土捏出20年跨洋友谊,这封手写信终于寄到中国了

“你是我唯一的朋友。”当8岁澳洲女孩玛丽用歪歪扭扭的字迹写下这句话时,她不知道这封信会穿越太平洋,砸中纽约公寓里那个患有阿斯伯格综合征的44岁男人。2025年8月8日,这部被影迷念叨了十六年的黏土动画《玛丽和麦克斯》终于要在中国大银幕上戳人心窝子了——没错,就是那部让45万豆瓣网友打出9.0分,IMDb和豆瓣双TOP250的“成人童话”。

导演亚当·艾略特绝对是“致郁系治愈”的高手。你看他捏的那些丑萌角色:玛丽额头永远翘着搓乱发,麦克斯的眼袋快垂到法令纹,连街角的流浪猫都像被车碾过的毛线团。可就是这些歪七扭八的黏土人,演出了最扎心的真实故事——当年导演在纽约真遇见过这么对笔友,只不过现实结局比电影更残酷。

电影里那场跨洋书信马拉松持续了20年。玛丽在澳洲小镇被同学笑“额头像灯泡”,麦克斯在纽约靠数烟头度日,两个“社会边缘人”的通信简直像错频的电台:玛丽絮叨她酗酒的母亲和死掉的宠物鸡,麦克斯认真科普“巧克力热狗”的十八种做法,顺便附上手绘的“如何分辨真笑假笑”示意图。最绝的是导演用双线叙事,左边镜头玛丽往邮筒塞信时摔个狗啃泥,右边立刻切麦克斯读信时被果酱三明治噎到翻白眼,这种笨拙的同步率比任何煽情bgm都催泪。

但别以为这只是个“笔友互相取暖”的老套故事。当成年后的玛丽(现在是个满脸雀斑的胖姑娘)终于攒够钱飞纽约时,迎接她的不是童话式重逢——麦克斯把全部来信贴在屋顶,自己像具标本般吊在下面。这个镜头当年在戛纳首映时,全场观众倒吸凉气的声音差点把放映厅顶棚掀了。但导演偏不给你痛哭流涕的机会,下一秒就切到玛丽发现麦克斯留给她的最后一盒巧克力,包装纸上写着:“你不需要变得完美才值得被爱。”

这片子当年横扫法国安锡动画节时,评委会给的获奖词特别逗:“我们以为评审的是动画片,结果领走最佳影片奖。”确实,那些凹凸不平的黏土质感会让人错觉能摸到主角的孤独——麦克斯焦虑发作时捏碎的薯片渣,玛丽擦眼泪时在信纸上晕开的墨水渍,甚至每封信邮票的齿孔都参差不齐。有影迷数过,全片共出现63封手写信,最长的足足写了17页,道具组怕不是真找了两个话痨来代笔。

现在定档海报上那个红色毛线球算是被玩明白了。麦克斯的红色绒线帽、玛丽画的红色自画像、两人通信用的红墨水…这些跳动的红色块在灰扑扑的黏土世界里,活像心脏造影图上突然飙升的脉搏。听说内地版预告片里专门剪了段“红色意象合集”,当玛丽隔着玻璃抚摸麦克斯留下的红色打字机时,背景音是导演的恶趣味安排——澳洲口音和纽约腔交替念着同一封信,声波在影院环绕音响里撞得稀碎。

这片子跟导演的新作《蜗牛回忆录》(就是刚入围奥斯卡那部)其实埋着彩蛋联动。眼尖的观众发现,《玛丽和麦克斯》里出现过《蜗牛回忆录》主角的童年照片,而新片里某个镜头角落贴着玛丽的寻人启事。这种“亚当·艾略特情感宇宙”的搞法,让人怀疑他是不是把全世界孤独者的档案都塞进了黏土模型里。

现在想想,2025年才引进这片子简直像场行为艺术——当年看着盗版资源哭湿枕头的大学生,现在可能正带着孩子二刷;那些在豆瓣写“求内地重映”长评的网友,账号都熬成了“十年老粉”。但有什么关系呢?就像麦克斯在信里说的:“我们的人生就像没对齐的拉链,但总有些牙齿能卡在一起。”8月8日那天,电影院大概会坐满偷偷把纸巾捏成黏土团的成年人吧。