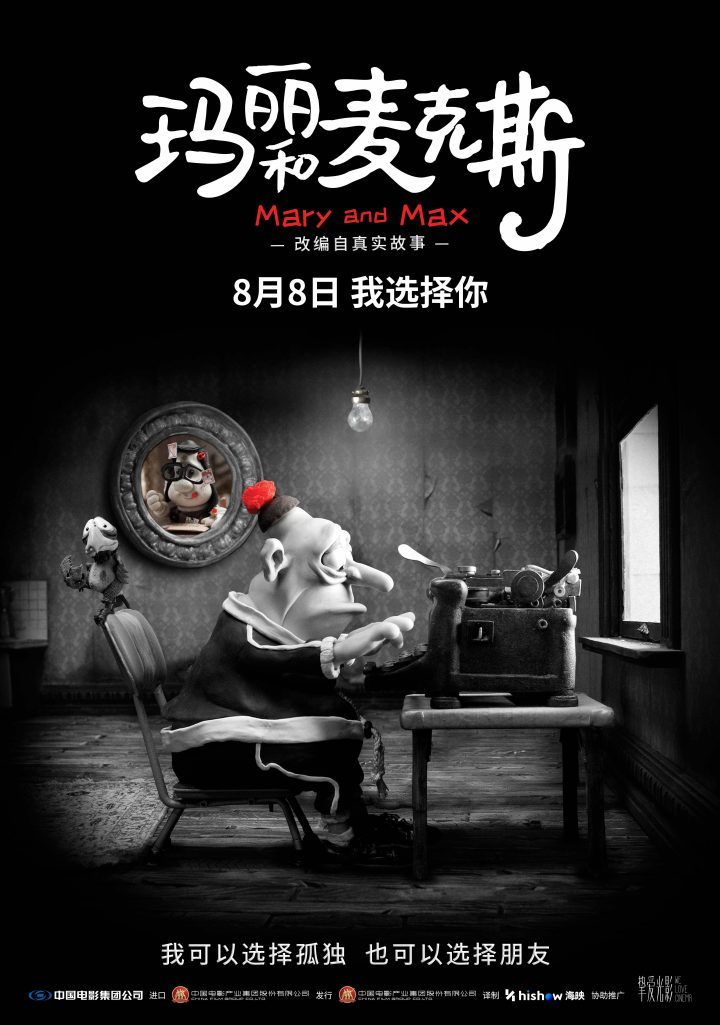

《玛丽和麦克斯》8月8日上映:银幕温暖孤独心

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 一封写了二十年的信:《玛丽和麦克斯》里那些戳心的瞬间

你知道吗?有个叫玛丽的小女孩,八岁那年给纽约的陌生人写了封信,结果这段笔友关系持续了整整二十年。导演亚当·艾略特把这个真实故事做成黏土动画时,连捏人偶的手指都在发抖——那些歪歪扭扭的黏土皱纹里,藏着的全是现代人不敢说出口的孤独。

玛丽住在澳大利亚郊区,她额头上有个屎黄色的胎记,总被同学叫”便便头”。妈妈是个酒鬼,爸爸整天和死掉的鸟标本打交道。某个下雨的午后,她随机从电话本撕下一页,照着上面的地址给纽约的麦克斯寄了封信,附赠一根自己最爱的樱桃巧克力棒。这个举动就像往深井里扔了块石头,没想到真的听到了回声。

麦克斯的回信是用打字机敲的,字母”O”总是打歪。这个44岁的犹太胖子患有阿斯伯格综合征,超市货架必须按颜色排列,看到陌生人会数质数平复情绪。他给玛丽画了”如何应对霸凌”的漫画教程,把巧克力棒包装纸做成标本收藏。最动人的是每封信结尾那句:”PS:请给我更多关于澳大利亚的细节,比如袋熊的粪便是什么形状?”

黏土动画的魔力就在这儿——你能看见麦克斯打字时黏土手指的颤抖,玛丽每次读信时胎记颜色的微妙变化。导演用了五年时间,让这些笨拙的肢体动作比真人表演更鲜活。有场戏是玛丽第一次涂口红,黏土嘴唇被抹得乱七八糟,就像所有女孩笨拙的成长仪式;而麦克斯面对突然响起的门铃,把质数数到了”853″才敢开门,墙上的霉斑都跟着他的呼吸起伏。

成年后的玛丽成了心理学博士,她把和麦克斯的通信出版成书,却因此伤害了这个敏感的朋友。当她终于踏上纽约公寓的楼梯,发现麦克斯穿着她二十年前描述过的”像棉花糖”的毛衣,静静仰望着贴满来信的天花板。这个场景的黏土质感绝了——你能看清每封信泛黄的卷边,天花板上用红线标注的”玛丽第一次提到爱情””玛丽第一次说谎”的记号。

这片子最狠的是它不搞什么大团圆。当玛丽发现麦克斯留给她的最后礼物——整套”诺布莱特”玩偶(他们通信里虚构的童话角色)被整齐摆在沙发上,镜头扫过打字机里还没取出来的信纸,上面写着:”我们无法选择自己的缺点,但可以选择与它共处的朋友。”这时你才会懂,为什么有人说黏土动画是最接近记忆的材质——那些不平整的表面,多像被泪水泡皱的信纸啊。

现在中国观众终于能在电影院看到这部豆瓣9分的神作了,据说同场加映的还有导演另一部《蜗牛回忆录》。想象下,当灯光暗下来,大银幕上出现那些粗粝的黏土纹理时,或许你会想起某个曾与你共享孤独的人——就像玛丽和麦克斯用二十年证明的,有时候最深的连接,反而始于”请问袋熊粪便是立方体吗”这种傻问题。