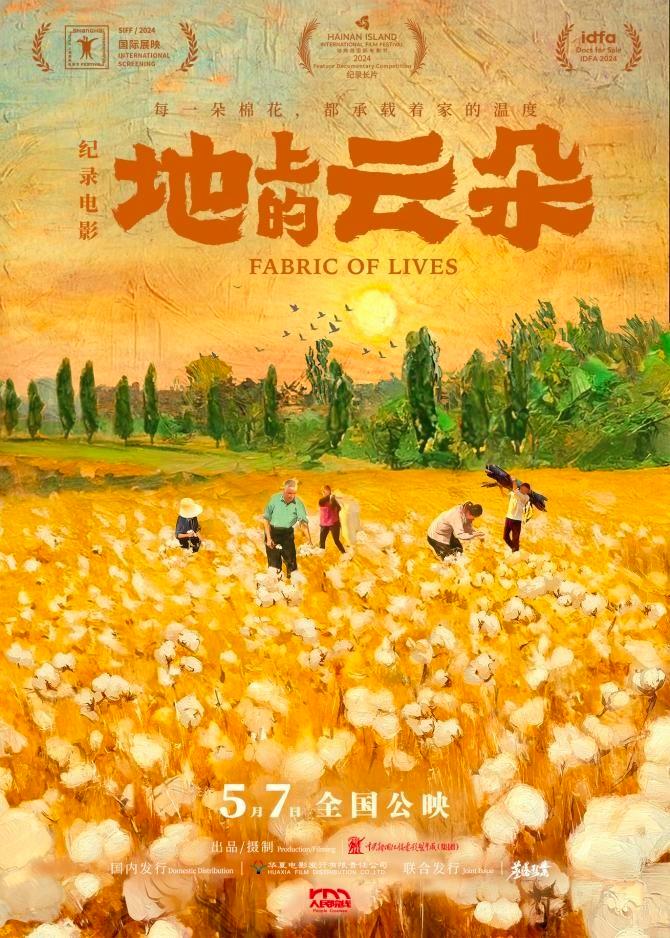

《地上的云朵》百度云迅雷BT资源【bd1280P】国语版未删减完整版

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 当镜头隐入棉田:在《地上的云朵》里看见未被讲述的新疆

五月初的北京,人民院线的放映厅里飘起了”新疆的云朵”。这不是什么浪漫的比喻,而是导演刘帼轶带着摄影机在棉田里蹲守两年多,用镜头捕捉到的真实画面。这部名为《地上的云朵》的纪录电影,把新疆棉农从播种到采收的日常,掰开了揉碎了展现在观众面前。

影片开场就是一场带着沙尘的春风。艾尔肯家的拖拉机在棉田里划出第一道垄沟,身后跟着弯腰点种的妻子。导演用了最笨的办法——两个机位、两位摄影师直接住进了棉农家里。没有无人机航拍的壮阔景象,镜头就贴着地皮移动,能看清棉农指甲缝里的泥土,听得见他们夜里算账时的叹气。这种近乎”隐形”的拍摄,让银幕前的观众恍惚觉得自己正蹲在田埂上,看着棉苗一寸寸往高里窜。

棉田里的故事比剧本写得还跌宕。赵强家那场突如其来的冰雹,把屏幕外的观众也砸得心头一紧。镜头记录下这个中年汉子跪在田埂上,抓起一把打烂的棉桃,突然把脸埋进手掌里的瞬间。没有配乐渲染,但放映厅里能听见此起彼伏的抽气声。这种真实的残酷,在影片后半段又被另一种真实温暖——棉价上涨时,艾尔肯家小女儿用新棉絮给奶奶缝护膝的场景,让不少观众偷偷抹眼泪。

最让人意外的是这部片子在国际上引起的反响。在阿姆斯特丹纪录片节展映时,有个荷兰奶农散场后拉着导演比划:”他们算账的样子和我爸一模一样!”那些担心文化隔阂的预设被证明是多余的——当镜头对准赵强凌晨三点开车送女儿去县城高考的画面时,不同肤色的观众都在黑暗里点头。或许正如某个影评人写的:”土地会改变作物的品种,但改变不了农民眼睛里的光。”

这片子拍得”土”极了。没有专家访谈,没有宏大解说,连棉田的远景都吝啬给几个。但正是这种”土”,让它入围上海电影节时显得格外特别——评委会给出的理由是”看见了摄影机背后克制的深情”。导演刘帼轶领奖时说漏了嘴:”其实我们团队在后期机房看素材时,经常吵得不可开交,因为每个人都觉得自己跟拍的棉农家更动人。”

现在想想,片名起得真妙。那些地上的云朵,既是新疆特有的长绒棉,也是棉农们起早贪黑的身影。当艾尔肯对着镜头憨笑着说”棉花开的时候,从天上往下看,我们这儿肯定像铺了云彩”时,观众突然理解了什么叫”与土地的双向奔赴”。这部没有明星、没有特效的纪录片,愣是用最朴实的镜头语言,让都市观众闻到了几千里外棉铃裂开时的青涩味道。

散场时听见后排观众嘀咕:”原来新疆棉是这么长出来的啊。”这话听着平常,却正好戳中了这部纪录片的命门——它用八百多个日夜的守候,换来了观众两个小时的”看见”。那些曾经活在新闻标题里的新疆棉农,这次终于有了自己的表情和声音。