中国电影120年:《光明的故事》与崛起

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 光影里的中国:那些年,电影人如何用胶片记录时代变迁

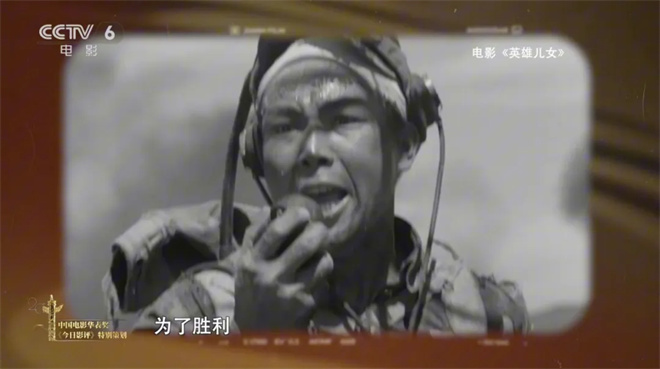

最近《今日影评》搞了个特别节目《光明的故事》,说是要纪念中国电影120周年。我仔细看了几期,发现这节目挺有意思,它不是干巴巴地讲历史,而是把镜头对准了那些真正在片场摸爬滚打的电影人。比如讲到1949年新中国成立那会儿,电影人突然像打了鸡血似的,拍出来的片子全是《上甘岭》《英雄儿女》这种让人热血沸腾的战争片。记得《英雄儿女》里王成喊出”为了胜利,向我开炮”那个镜头吗?当年多少年轻人就是看着这个画面报名参军的。

说到这个时期的电影,有个细节特别打动我。长春电影制片厂的老导演肖桂云后来回忆,那时候拍电影根本没有现在这么多高科技设备,全凭导演在现场死磕。1988年她接拍《开国大典》时,时间紧得跟打仗似的,可剧组愣是坚持要把每个历史人物都拍得既真实又亲切。有个场景是毛主席在窑洞里写文章,他们为了还原那盏煤油灯的光影效果,反复调试了好几天。这种较真劲儿,现在看真是难以想象。

1978年改革开放就像给中国电影开了扇新窗户。我记得《小花》上映时,好多人都看傻了——原来革命题材还能这么拍!电影里刘晓庆演的小花站在油菜花田里那个长镜头,配上李谷一唱的《绒花》,把战争年代普通人的情感拍得像抒情诗一样美。这片子彻底颠覆了之前那种高大全的英雄叙事,开始关注起小人物的喜怒哀乐。

要说改革开放初期最大胆的电影,《庐山恋》绝对算一个。现在年轻人可能想象不到,1980年张瑜在电影里换了43套时装,还出现了新中国银幕上第一个吻戏镜头,当时引发的轰动不亚于现在某个顶流明星的绯闻。还有《野山》,主演岳红为了演好农村媳妇,专门跑到陕西农村住了三个月,天天跟着老乡下地干活。她说有场推磨的戏,拍完才发现手掌都磨出血了,但就是这种较真,让电影里的农村生活看着特别有烟火气。

说到中国电影的人才储备,1978年北京电影学院恢复招生绝对是里程碑事件。张艺谋、陈凯歌这批人进校时都二十七八岁了,经历过文革的他们特别珍惜学习机会。后来他们拍的《黄土地》《红高粱》简直是把中国电影的语法都给改了。《红高粱》里”我爷爷”和”我奶奶”在高粱地野合的镜头,那种张扬的生命力,跟过去规规矩矩的革命历史片完全不是一回事。这片子在柏林拿金熊奖的时候,据说国内电影圈都炸锅了。

看着这些老电影人的故事,我常想,他们那代人真是在用生命拍电影。肖桂云导演说拍《开国大典》时,为了还原1949年的天安门城楼,美术组把能找到的历史照片全贴在墙上,连毛主席衣服上的褶皱都要一模一样。张艺谋拍《活着》时,为了一个几分钟的皮影戏镜头,专门请来老艺人教了两个月。这种死磕细节的劲头,现在商业片里确实不多见了。

从1949年到2000年,中国电影就像一面镜子,照出了整个社会的变迁。80年代的《本命年》里姜文演的劳改释放人员,90年代《秋菊打官司》里巩俐演的农村妇女,这些角色之所以能立得住,就是因为电影人始终保持着对现实的敏感。就像节目里一位老导演说的,他们那代人最骄傲的不是拿了多少奖,而是用胶片给中国社会的变化做了最真实的记录。

现在回头看这些老电影,画面可能粗糙了,特效也过时了,但那种扎根生活的创作态度,对艺术近乎偏执的追求,反而显得特别珍贵。当我们在电影院看着各种炫酷的3D大片时,或许也该想想,电影除了娱乐,是不是还应该留下些更深刻的东西?这大概就是《光明的故事》最想告诉我们的——120年中国电影史,说到底是一代代电影人用光影写就的时代答卷。